操纵舆论(第2/3页)

同样的动力也构造了无数其他发生于18世纪而今又被人忽略与遗忘的性丑闻。例如安·夏普又名贝尔的案件。在1760年10月,伦敦报纸都在报道近期一位年轻的淑女被诱骗到一家地点神秘的妓院,受到了性侵犯,并重伤致死。这些传言的真实性模糊不清。即便当尸体被特意掘出并接受检查时,验尸的结论也显示并非谋杀,但这个故事仍然拒绝结束,因为它看上去已然囊括了一切诱奸情节的构成要素:一个出自体面家庭的幸福女孩,首先被某个军官糟蹋,然后徙至伦敦,逐渐沦落风尘,随后又不幸地被一个没有丝毫人性或良心的上层浪子纠缠、凌辱、抛弃与毁灭。其结果则是,关于安·夏普与威廉·萨顿——那个所谓的侵犯者——的生活、“奇遇”与性格之激烈而持续的争论不断见诸出版物:它们出自新闻记者笔下,见于社论、诗歌以及来自当局者与旁观者之源源不断的真实与虚构的记述。公共议论是如此的激烈,以至于验尸官与总裁判官约翰·菲尔丁被迫在报纸上发布公告,为他们的行为进行辩护。由此,人们对于此案的一般观点日益取决于辩论方的立场与成就,而非证据本身。四个半月以后,当萨顿被带到庭上并被宣告无罪之时,这一司法判决已经不那么重要,因为许多评论者早有了盖棺定论。“让公众来审判”,正如贝尔小姐的一位支持者所倡,这似乎已变得比司法审判更为正当。

47.基蒂·费舍尔之“快乐奇遇”的印刷品(1759年3月)。

开启民智的印刷文化之最后一个特征,即是它提供了一种操纵民意的全新条件。这看上去似乎是一种讽刺性的发展。事实上,研究此一问题最有影响的当代理论家于尔根·哈贝马斯教授告诉我们,情况正好相反。他认为,18世纪早期英国一种新型公共领域的出现,使得受教育阶层首次能够参与文学与政治话题的“公共论辩”之中,免于审查、商业压力或党派之争。只有到了19世纪与20世纪,这种独立的批判精神才被大众传媒的商业化、广告业的兴起、公关及其他现代的操纵手段所破坏。

然而,即使在18世纪,精心安排与制造舆论的做法也并不罕见。那些出版物中的新闻报道与八卦信息,往往是由职业的雇佣文人生产出来并卖给媒体的。那些出自所谓普通读者的文字与评论多数经过改写,有时完全是捏造。有些编辑会收取费用,以决定发表或掩盖某些新闻,其他人则完全受雇于某些政客,正如今日不少著名的写手。

48.这份传单是1759年3月涌现的以基蒂·费舍尔之“堕落”为卖点的诸多出版物之一。

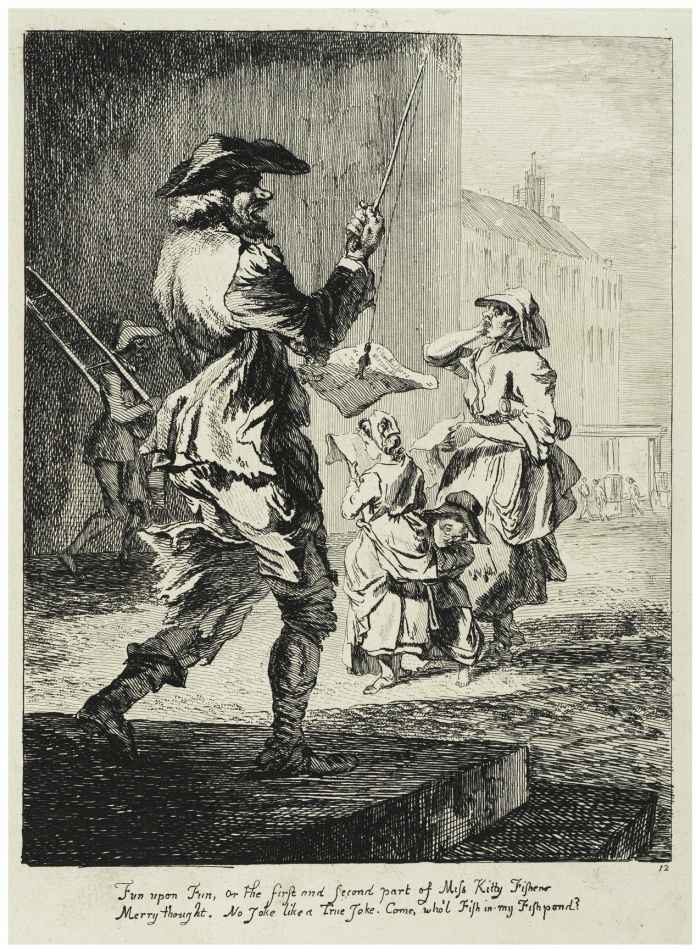

49.这幅保罗·桑德比的纪实印刷品,展示了1760年一个售卖歌谣的家庭正在兜售关于基蒂·费舍尔的出版物(已佚)。为了引人注意,并为向她的名字致敬,这个男人把它们系在随身携带的钓竿上,喊着:“谁来我的鱼塘中钓鱼?”

也是在这一时期,广告与书评首次成为了重要与普遍的营销手段。两者都被秘密地用来推销书籍、商品、表演、人物以及社会运动。广告会伪装成新闻或通信,以这种虚假的方式吸引读者关注某些事件与出版物,而公告与书评则不过是华而不实的推销,只是套上了一层公正的外衣。在1744年春季的一份伦敦报纸中,出现了大量有偿的“新闻”,其登载的频率与普通的广告相类,其中包括“一家草地球场、一出戏剧、一个临湖垂钓胜地,以及肯特郡托马斯·莱德先生的授爵”,全都是虚假的荐辞。为了描述这种新的伎俩,“puff”一词在18世纪下半叶获得了一种新的意思:吹捧。1732年,《伦敦杂志》将此词描述为“一种黑话,指的是文人与书商赞扬自己的书籍,以提高销量”。切斯特菲尔德同样认为这是一个“低贱的”词,但他自己还是不断使用。不久,它就成为了一个流行的虚构绰号。一封来自“约翰·普夫先生”的书信被置于亨利·菲尔丁之戏作《邪梅拉》的前言。在塞缪尔·富特的喜剧《品味》(Taste)中,一位“普夫先生”把一堆废物说成是珍贵的艺术品,而在他的《赞助人》(The Patron)中,一个唯利是图的书商也叫这个名字。同样地,普夫先生也出现于苏珊娜·桑利弗尔作于1749年的《选举》(一名印刷工)以及R.B.谢里丹作于1779年的戏剧《批评家》(“一位戏剧界的知名绅士”)之中。