第十章 香消玉殒为谁念(第13/17页)

后宫主位死后,棺中宝物均已安放完毕,最上面就要盖一床陀罗尼经被了。盖上这种经被,是对死者的敬重和安慰,可为死者超脱苦难,尽快进入极乐世界。

慈禧陵被盗后,她的经被幸存下来。这床经被制作精美,幅面又大,图文布局得当,华丽无比,上面原来缀有820粒珍珠,弥足珍贵。

金井随葬品。金井位于清陵地宫金券之内,在墓主棺具的正下方,是一个中心探井。其深不过1.5米,直径约40厘米。金井对清陵的营建至关重要,它决定着地下各券及地上各建筑的位置。

为求得息壤,清宫主子们生前多次将自己珍爱之物放入金井之中。清宫档案中,明确记录下了慈禧太后生前分别于光绪五年三月二十五日、十二年三月初二日、十六年闰二月十九日、二十八年三月初十日、三十四年十月十二日、三十四年十月十五日,共6次向金井中投放大量珍宝。主要是珠类制品和金银器。其中,光绪十六年中投进的正珠手串一盘最为名贵,此一件在光绪二十四年闰三月初五日,奉懿旨取回。可惜,这些珍宝于1928年被匪徒劫掠。光绪帝金井中,投放有250多件随葬品,主要是子母球、怀表、各类宝石制品等物。

册、宝。作为地宫随葬品,册、宝虽然不是名贵物品,但在清代却是很神圣的。“册”是册文,“宝”为印玺。有绢、玉、金、银、木等不同质地。后宫主位们生前死后都要用册、宝。

死后所用册、宝,根据质地不同,所用地方不同。玉质册、宝,要供奉在太庙之中;绢册、宝,供奉完后要焚化掉;只有香册、宝用完后要随放在地宫之中。

地宫随葬册、宝由檀香木制成。陈放时,皇帝陵陈于穿堂券之中(光绪帝册宝在金券),皇后陵则陈于金券之中,都是左册,右宝。册、宝放在各自的箱子中,箱子陈列于石座之上。慈禧的香册、香宝都保存下来,是我们研究清代丧葬典制宝贵的实物资料。

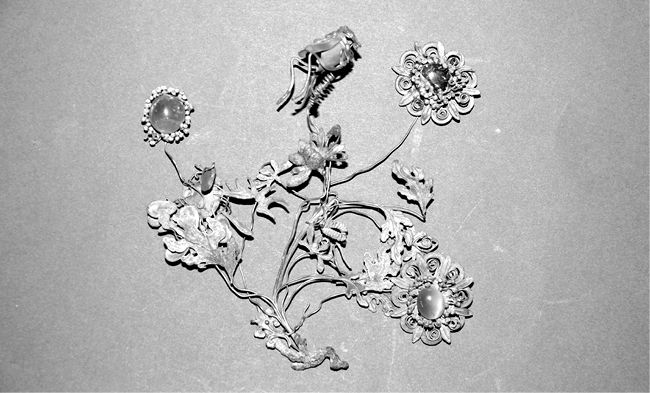

乾隆裕陵地宫出土的金花蝈蝈。

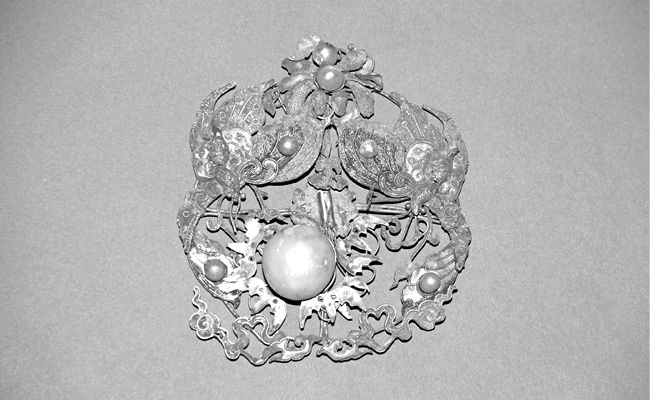

乾隆裕陵地宫出土的金团花。

从殉葬品透视出来一定的文化信息是不言而喻的,因为古代的一切丧葬活动都被列入文化的范畴里。丧葬文化无不打上时代的烙印。清陵也是一样,从那些出土的地下物品中,完全可以透视出当时最先进的文化特征:

首先是浓郁的满族文化特色。这是不言而喻的。这也证明了后来的汉化,汉文化的强大影响,却并没有完全掩盖满族统治者自身的民族特点。

如满族妇女有留指甲、戴甲套习俗;不论男女都有闻鼻烟醒神的习惯。嘉庆帝淳嫔棺中便放有指甲套一对、玛瑙鼻烟壶一个。而荷包、香囊多为满洲青年男女的定情之物,入关后,这一习俗始终未变。宫廷中各位主子都有腰间佩挂饰物的习俗,因而,阿鲁特氏皇后的棺中有许多这样的荷包随葬。

慈禧陵出土的陀罗尼经被纹样

其次是相对简朴的随葬习俗。简朴是相对而言的,无论清初或中后期,皇家丧葬的随葬品都会比同期官僚贵族的多。但同其他朝代相比,清朝皇家随葬相对简朴。以明朝为例,这个农民起义后建立起来的政权,却并不简朴,不但明英宗前仍保留着野蛮的人殉习俗,而且,在随葬品上也是极尽豪华。在明定陵发掘中,就出土了善翼冠、凤冠等3000多件价值连城的随葬品,不但棺内塞满宝物,还有数个大随葬箱设置地宫之中,这在清陵中确实没有。

清帝也有生前安排随葬品的先例。但其所定随葬物并不以华丽昂贵取胜,而是一些很有纪念意义的东西。以雍正为例,雍正八年,身患重病的胤祯以为大限将至,便降旨安排随葬品,“当年太皇太后赐朕数珠一盘,现在养心殿收着,还有圣祖阿玛赐朕数珠一盘,尔等察来,同此小匣内玻璃鼻烟壶一件归于一处,交在自鸣钟好生收着……如朕万万年之后,将此三件安于梓宫内”。在此后的10多天内,他又命人将金托碟白玉杯一分、黄地珐琅杯盘一分、《日课经忏》书一部收入自鸣钟处备用。这些东西或为孝庄、圣祖所赐,或为宠臣怡亲王允祥遗物,并不珍贵,但有纪念意义。