第九章 在最后的边疆之外美国的新政(第5/18页)

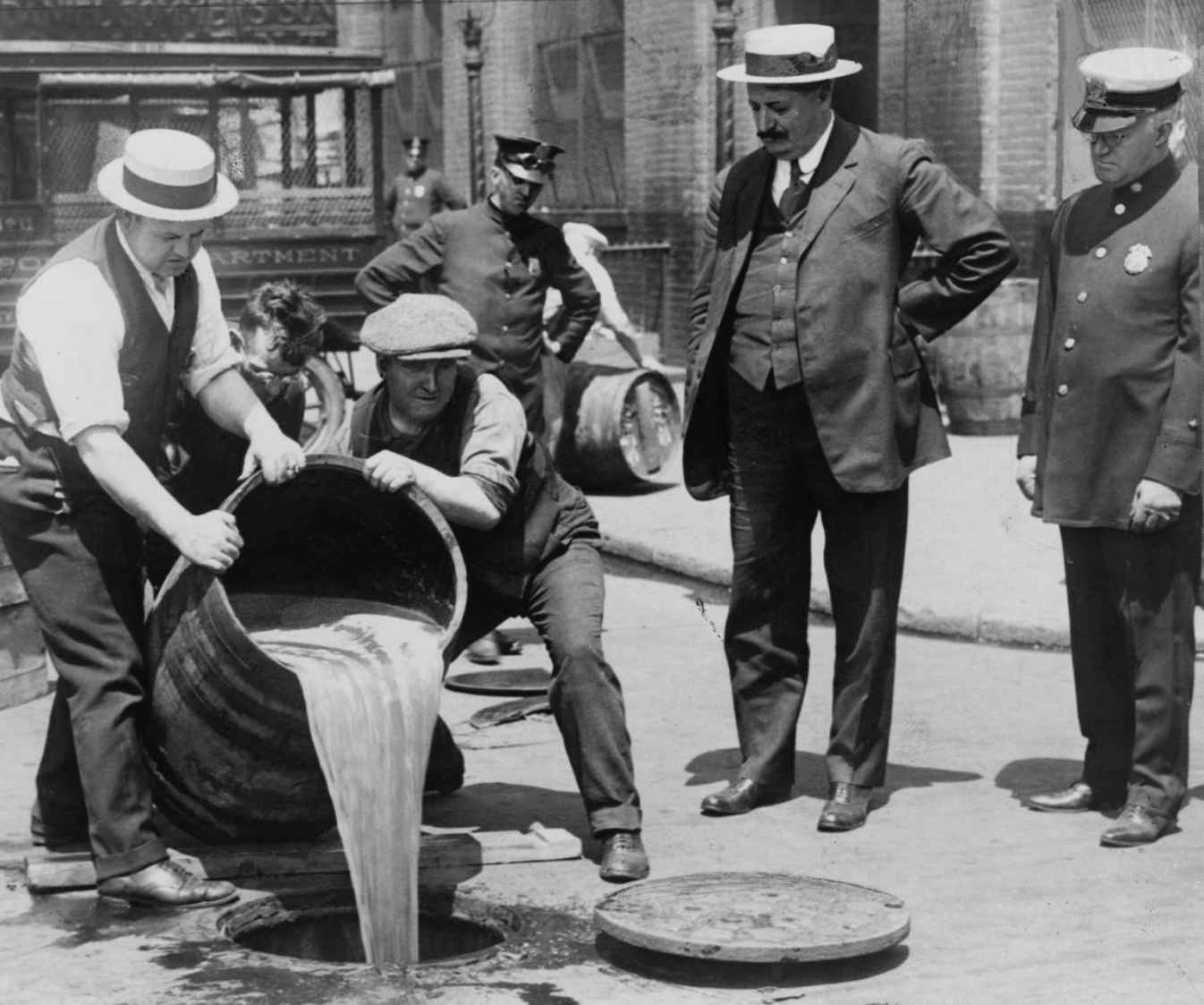

图51 在禁酒时期(1921年)的一次警察突袭中,纽约副警务处长约翰·A·利奇(右)监督执法人员将酒倒入下水道。美国的禁酒时期一直持续到1933年,那时正值1929年华尔街崩盘和随后的经济大萧条恢复期,“湿”派说客(与“干”派说客相反)似乎有理地指出,酿酒业对于当时的经济恢复来说是一个重要元素。1933年12月通过的《宪法第二十一修正案》废止了《宪法第十八修正案》,最终废除了禁酒令。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-123257)。

然而,那些偶尔想要喝上一杯的人未必就是嗜酒成性的酒鬼。许多美国人都非常厌恶禁酒令,想方设法地想要规避法律。就这一点来说,沃尔斯特法案的一个成果就是让一部分至今遵纪守法的美国人开始犯罪。此外,如果说禁酒主义者的本意是压制酒馆里的那些社会不良分子和政治恶徒,使用禁酒令也是一种非常不成功的手段。非法蒸馏提取酒精、酿酒、制造私酒(以及非法销售酒精)的做法变得非常普遍。纽约和旧金山等城市都出现越来越多的非法经营的酒吧,这些可能会秘密售酒的酒吧的位置和活动常常是公开的秘密。禁酒期间,仅仅是纽约的酒吧数量就翻了一番,1929年时约有32000家酒吧。

正因为此,在被作家斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)称之为“爵士乐时代”的这十年里,美国人不但没有普遍保持清醒,反倒因过度酗酒而出名。当然,这个时代被我们记住的,也并非只有这一点。在20世纪20年代,饮酒以及与饮酒相关的疾病的确有所下降,因醉酒罪被捕的人数也在下降,但在禁酒时期,整体犯罪数量不降反升。禁酒主义者当然没有想到在这种消费控制下会出现有组织犯罪,但即便他们也没法否认,在20世纪20年代,犯罪的组织化程度确实很高。

非法酒精的传播促进形成了一张互相联系的非法活动网络,包括赌博、药品生产、消费和卖淫,这些非法活动经常发生在那些非法经营的酒吧中。并且,许多顾客在越过了禁酒法的界线之后,就更容易被诱导着继续冒险。有了禁酒令带来的赚钱机会,城市和政府官员、执法部门和法官都很容易腐败堕落、与掌控酒精贸易的犯罪集团串通一气,也很容易遭到恐吓、对犯罪集团的举动视而不见。在这个时期,出现了史上最臭名昭著的黑帮:“刀疤脸”阿尔·卡彭(Al“Scarface”Capone)在芝加哥建立了一个蛮横的犯罪帝国,在鼎盛时期每年约有6000万的收益。卡彭的势力相当大,他觉得单独行动既无必要也不明智,因而带着摩托车警卫、开着辆装甲卡迪拉克——他自然有好几辆——四处周游。在十年里他一直规避着法律,直到1931年才最终遭到起诉,而罪名不是别的,偏偏是逃税。

无论是对于当时的美国人还是现在的美国人来讲,卡彭令人着迷的地方就在于,他的经历似乎是一个非常美国化的故事,这个故事的寓意是犯罪得不偿失,但只有在罪犯忘了纳税时才会如此。作为一个个体,卡彭似乎同时体现了20世纪20年代典型的一致性和反抗性,并且也与这个国家的新商业议程步调一致。事实上,从某种意义上来说,那些犯罪集团——卡彭只是其中最出名的一个——在管理和市场运作方面与正当业务并无二致;当然,在业务执行方面就完全是另一回事了。福特也许是派过与底特律黑手党有牵连的人来确保工人遵守公司政策,但工人不服从公司政策的最坏后果也只是暂时失去生计,并不会永远丢掉性命。美国黑帮卡彭的媒体魅力至今经久不衰,但事实上,在那个美国人除了恐惧本身之外没有什么可害怕的时代,他却代表着一种恐惧的来源和象征。对此,美国人是感到害怕的。

将20世纪20年代称为“爵士乐时代”或“兴旺的20年代”,其实掩盖了美国人在这十年里所面临的压力,而这个时期的繁盛既是对这种压力的否认,也是一种自然而然的反应。在很大程度上,多斯·帕索斯所说的美国是“两个国家”就简洁地总结了这种境况,但这种分裂又共存的关系并不仅仅存在于富人和穷人之间,也存在于当地人和移民之间、黑人和白人之间、男性和女性之间、犯罪分子和守法公民之间、城市和乡村之间,并且在很大程度上聚焦于一战时期。