第九章 在最后的边疆之外美国的新政(第11/18页)

1929年,福特为庆祝灯泡的发明以及他自己的爱迪生技术研究所的创立而举办了一次庆典。这是一次乐观的庆祝,新上任的总统赫伯特·胡佛(Herbert Hoover)也出席了这次庆典,并且发表了振奋人心的讲话(通过收音机向全国民众现场直播)。胡佛宣布说,科学研究“是进步的最强大动力”,它带来了“更高的生活水平、更稳定的就业形势,减少了工作量、延长了寿命、降低了痛苦”。他断言道:“最后,我们的闲暇时间越来越多,我们对生活的兴趣越来越浓,我们的视野越来越广。生活中有了更多喜悦。”胡佛热情洋溢地指出,最重要的是,托马斯·爱迪生(Thomas Edison)将“电从一个纯粹的物理学概念转变成了一个应税产品”[12]。就在胡佛满怀自信对科学理性和社会理性的经济效益作出预言后的第三天,美国股市暴跌,让整个国家以及全世界都陷入了大萧条的经济灾难之中。

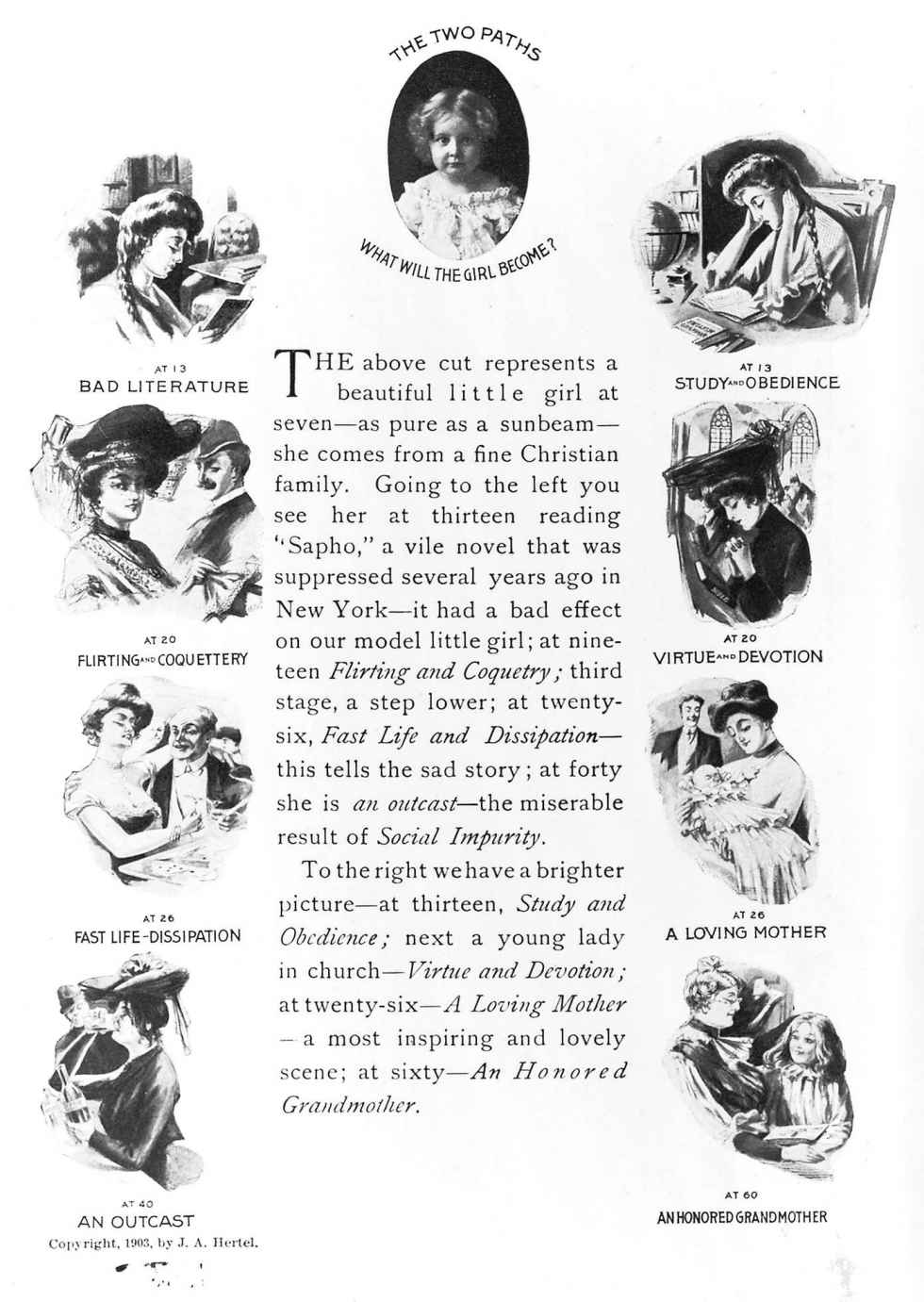

图53 这幅插图出现在约翰·吉布森教授及夫人的《社会纯洁:家庭和国家生活》(纽约:J. L.尼科尔斯出版社,1903年)一书中。图中展示了正上方一位七岁女孩可以拥有的两条人生道路。在左侧,一些不适当的(法国)文学让她走上了通向社会排斥的滑坡;在右侧,更让人振奋的阅读和定期的教堂礼拜为她保障了一个稳定的未来。由于这个女孩成长到二十出头的时候,将会遭遇“兴旺的20年代”,左侧的道路是一个真正的风险;这至少是美国家长普遍具有的持续的恐惧。实际上,这位女孩比她妈妈更有可能遭遇离婚,也更有可能生育更少的子女(美国的出生率从1920年的近30%跌到1930年的20%出头)。她也有可能拥有范围更广的工作机会,不过其中大多数是办公室或者医院里的工作,但也不完全是。毕竟,在这个时期,美国女飞行员阿梅莉亚·埃尔哈特第一次飞上高空,成为继林德伯格(1928年)之后(有别人陪同)飞越大西洋的又一人,并且在1932年又一次独自飞越了大西洋。尽管大多数女性都买不起飞机,在20年代末的时候,已经有超过1000万女性开始出门工作。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-DIGppmsca-02925)。

美丽新世界

1925年,纽约人已经可以在一个名为“泰坦城:纽约未来图画展(1926—2006)”的展览中,展望一个充斥着商业主义和城市建设的未来。在这个展览中,纽约被想象成一个未来主义大都市。与两年后德国电影制作人弗里茨·朗(Fritz Lang)拍摄的《大都会》(Metropolis,1927年)中设想的反乌托邦都市不同,这个展览中预想的美国大都市是一个高楼林立的流线型世界、一个整齐有序的世界,专门为新世界的人民定制。此前,这个国家还受着托马斯·杰斐逊提倡的田园牧歌式生活模式影响,一直与城市这个概念存在分歧,而这个展览正代表了它在城市观、国家观以及美国价值观上的重大转变。

这种对于向上流动性的愿景也象征着社会和人口上的一种根本性转变。20世纪20年代,城市里在赞美炫耀性消费的时候,农村地区的农民仍在艰难挣扎。当这个国家奔向城市生活,奔向罐头食品、家庭便利设施、影院、酒吧和摩天大楼的时候,那些农民毫不夸张地说,是被抛在了后面。在20世纪初,美国有超过50%的人口居住在不到2500个农村社区里;到1930年,这个比例降低到约40%。当然,仍有相当一部分的人还居住在农村地区,但从这种人口比例,尤其是从建筑上已经可以看到一种趋势:特权集中化正在取代非集权化,城市正在取代小城镇,城市工业经济正在取代农业经济。

在股市崩盘的时候,观众在影院里又一次被指向了这种愿景。那是一部现在几乎已被遗忘的喜剧片《想象一下》(Just Imagine,1930年)。影片背景是20世纪80年代的摩天大楼城市。这部故意拍得很轻浮的影片暗示了乌托邦的阴暗面:人们变成了数字,生活在委员会的控制下。这种人类未来的反面乌托邦幽灵早在伏尔泰的《老实人》(Candide,1759年)中就出现过,在1932年阿道司·赫胥黎(Aldous Huxley)的《美丽新世界》(Brave New World)里也有过最为生动的描绘。