第十二章 细长的灰线(第3/11页)

德军与普列韦部激战时,也在窃听俄国的无线电,自坦嫩贝格之役起,德军就每天这么做。他们在地图上标出伦南坎普夫部往罗兹缓缓行进的路线,知道不管自己还有什么优势,那优势正快速流失。马肯森部赌他仍有时间派莱因哈德·冯·谢弗(Reinhard von Scheffer)的预备军(六个师五万五千德国兵力)到罗兹城东边,完成对该地俄国两个集团军的包围。此一行动原应由奥军执行:康拉德命令已从杜纳耶茨河悄悄潜到维斯沃卡河边的第四集团军从该河后面出击,即从南边进攻,以“彻底消灭波兰境内的俄军”,但该部未做到。约瑟夫·斐迪南大公的第四集团军顶着敌人的猛烈攻击欲强行渡过维斯瓦河,却遭位于其右侧的俄国第三集团军和左侧的俄国第九集团军硬生生挡住(对斐迪南大公部来说,这已是其司空见惯的困境)。奥军士兵冲过浮桥,陷入俄军榴弹炮和机枪弹的火海,死伤特别惨重,致使第四集团军某些师不得不更名为旅。鼓手和乐师奉命放下乐器改拿枪。上级对此的解释是:“因为不再需要音乐。”[14]

有位名叫费多尔·斯特朋(Fedor Stepun)的俄军中尉,十一月二十日追击撤退的奥军,注意到奥军走后留下的脏乱和破灭的希望。斯特朋想起在博罗季诺(Borodino)与拿破仑打成平手,以“只要砍倒树,锯屑就会到处飞”一语说明战争中之劫掠和暴行的俄国元帅库图佐夫(Marshal Kutuzov)。而今,斯特朋周边就飞扬着战争的所有锯屑。“我们进到落败敌军刚刚离开的一个城镇。多可怜的景象……街道和火车站挤满想带着家产逃离却未能如愿的老百姓。五列火车困在火车站,私人家当成堆摆放在月台上,塞进每个火车车厢里——床、长沙发、床垫、玩具、画、相簿、女人衣物、帽子、犹太教祷告书、提灯、咖啡、一台绞肉机。”

骑马的哥萨克人(每个人后面另外拉着一两匹从当地人抢来的马),在一堆堆私人家当里翻找;有些哥萨克人下马,取下他们老旧的马鞍和毯子,换上软垫和桌巾。“军人与哥萨克人的差别就在这里,”这位俄国军官论道,“军人只拿自己需要的东西,还有良心;哥萨克人没良心,什么都拿,不管需不需要。”在街对面,罗马天主教教堂已遭洗劫:墙上有尿痕、呕吐物、粪便,拉丁文《圣经》躺在地板上,两具奥地利士兵尸体横陈在入口,一具年轻英俊,另一具老而丑。“他们的口袋,一如每具军人尸体的遭遇,已被人翻到外面;在这里,每个人都想要黄金。”[15]

哈布斯堡君主国不识民间疾苦的领导阶层,几乎看不到这悲惨景象。在遥远的西边,在某个阴冷的十一月天,施蒂尔克将军正与蒂萨一同游览格拉沃洛特(Gravelotte)、圣普里瓦(St.Privat)的一八七〇年战场。他们在这两个法国小村四处走看,畅谈他们对普法战争的认识时,蒂萨说:“直到今日我仍不解到底是谁下令八月进攻塞尔维亚。与俄国开战一旦变得势不可免,进攻塞尔维亚的行动就该全部搁置。我还是不懂我们怎会继续干,怎么入侵塞尔维亚。我深信如果当初康拉德立刻把第二集团军派去东边,我们不会输掉伦贝格之役。”[16]

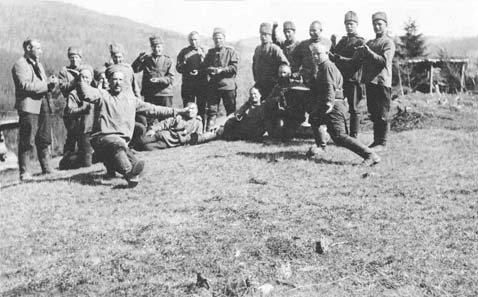

在营地里跳舞的哥萨克人

在营地里跳舞的哥萨克人。“军人与哥萨克人的差别就在这里,”有位俄国军官论道,“军人只拿自己需要的东西,还有良心;哥萨克人没良心,什么都拿,不管需不需要。”

照片来源:Heeresgeschichtliches Museum,Wien

对正踉踉跄跄退往克拉科夫的东线的奥匈帝国士兵来说,伦贝格当然已是陈年旧事。他们“往西退,再度走在我们已非常熟悉的道路上”,有位奥地利皇家步兵团军官以嘲弄口吻说道。逃兵陡增,第四集团军下令调查十一月二十五日两个完整的团共八千人,连同上校团长和军官,被俄军俘虏之事。在克拉科夫城内,第四集团军士兵大肆偷抢,要塞司令不得不组织民间防卫队“保护私人财产”,以免遭奥地利自己的士兵“攻击、捣毁、盗窃”。在奥地利乡间,农民很快就开始害怕本国军队的到来。部队报告里充斥着抢劫、勒索、殴打之事。十二月一日,丹克尔将军誓言惩罚“我军士兵对本国人民日益增加的劫掠事件”,但在当时老吃败仗、老在撤退的气氛中,这个誓言并不易履行。[17]