三、“宫廷正骨”的传人 吴定寰口述(第4/8页)

吴:老头是1960年故去的,80岁。他姓夏,也姓常,在宫廷查的叫常福。

张莉(以下简称张)插话:对,查到了。有花名册,上驷院花名册里。

定(对吴妻):您的养父是上驷院出来的?注87我特别想知道他的事儿,你们俩谁说都行好么?阿姨要不您也说说好么?

吴:她不知道,还得问我。夏老祖上是宫廷里的侍卫吧,他属于世袭,过去选绰班处的绰班哪,注88跟御林军似的,得选比较可靠的,得从八旗里头的上三旗里选,正黄、镶黄、正白,夏老是正白旗的,我们是镶黄旗的。他20岁世袭,世袭以后他一直比较聪明,他个儿也高,那会儿侍卫,也叫扈卫,皇上走哪儿得跟着,骑马哪射箭哪,所以就选蒙古医生,蒙古医生叫绰班,原来绰班是跟太医院在一块儿,后来道光二年(1822年)由太医院里分出来了,分到上驷院里了,因为上驷院的侍卫多,他们那些人也大部分都是侍卫,单成立一个处,有30名左右吧,旁的院都在外边,就是上驷院绰班处在午门里边,东华门。上驷院一共才27个人。整个算起来就30个人。这些人都不错,北京人比较认真。

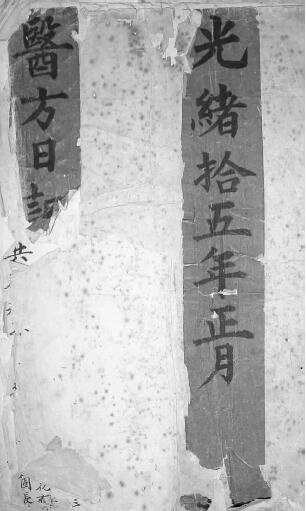

吴老保存的夏锡五医书之一

定:您知道为什么分出来吗?

吴:因为侍卫离皇宫近哪,当差值班都在宫里头,下班才可以回家。那会儿他们在的时候是西太后当政的时候,老佛爷,明天上颐和园了,头一天他们就得走,走水路,有长河,他们就扈卫,连光绪死的时候他都讲过,说老佛爷晏驾了,这边拉皇上也晏驾了。

定:他们在宫里的时候都挺有钱的吧?

吴:一般他们那些人都没多少钱,就有一个小四合院,一幢房。

吴妻:没有钱,挣的官粮。每年就是发俸禄,领老米,学习时候每月是三两银子。注89

定:不少啦,可以。

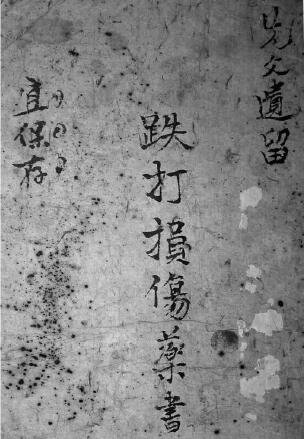

吴老保存的夏老医书之二

吴:一到北京政变注90他们就出宫了,皇粮什么的都没了,就不给了。那时候宫里的大夫都出来了,有外地的都走了,他们出宫时候是鹿钟麟注91给接的风,出宫就是在宝玉胡同,注92家在那儿住,就挂牌开业了,在家里头开业。

定:那出了宫以后生活怎样?

吴:开业时候好一些,在家开业挣钱多一点,比在宫里强,可以挂号,一块钱,一天看十个二十个病人。一直到解放初期,在家开业开到1953年。在家里时候比参加工作时候有益,挣钱比别人都多得多,生活都可以。参加工作就挣工资了。

定:是不是他出来的时候已经有名气了?

吴:对,宫廷里出来在外边开业的不多。有的是出来就老了,就不干了,有的家里头条件比较好的,就不愿意干了。上驷院老的正骨的第二代,当时不少,有十几个吧。

定:十几个也不多啊。

吴:现在都没了。那时候北京还有文佩亭,姓文,他是原来中医学院的刘寿山、萨仁山,还有叶常青他们三个的老师,在日本的时候就故去了。注93

定:在北京像夏老那样名气的骨科大夫多吗?他是名气最大的?

吴:对。医术挺好的。另外有宫里出来的,过去医德都比较好,现在不讲,过去得讲。过去也有有钱的,有个人外号叫孤家刘,孤家什么什么,也是骨科的,要上他家看病,如果有钱,他就多要,比如你这骨头坏了,明天保管给你治好,管你要一千,也有这样的人。但咱们那会儿都是施医舍药,有好些穷苦人,咱们都不要钱就给你药,过去讲究医德。北京那会儿内科有四大名医,四大名医是孔伯华、施今墨、汪逢春、萧龙友。注94外科也有一个赵炳南,是外科最有名的,夏老跟赵炳南注95,他们哥儿四个是把兄弟,就是平常比较好,朋友,都投缘吧。他们每年都来拜年,我跟他们也都熟,他们给夏老拜年来,我每年替夏老回拜去,他岁数太大跑不了,我替他跑去。

定:夏老在宫廷里边是不是也给王爷看病,也给宫里的人看病?

吴:对。

定:那个时候民间有人骨折了他们不管吧?