第三章 测量过去,验证未来(第12/14页)

图3-5 预示破产的平滑直线:对数线性刻度表上的债务增长。黑线显示未还款时债务的稳定翻倍,而灰线表现了第5周~第9周小额还款的影响,以及之后停止偿还时又回到翻倍增长的状态

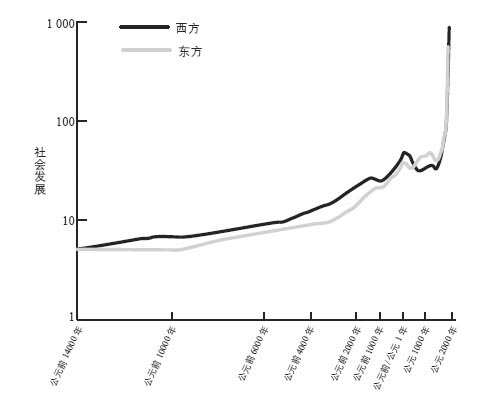

政治家和统计学家们并不总是在撒谎,只是根本没有一种完全中立客观的方式可以表现政治和数字。每句新闻陈述、每个图表,都强调了事实的某些方面,而低估了另外一些方面。因此,图3-6用对数线性刻度显示了从公元前14000~公元2000年的社会发展分值,与图3-2的线性-线性版本相比,同样的分数却给人以截然不同的印象。图3-6比图3-2更有揭示性。近几个世纪里社会发展的飞跃十分真实,清晰明了,再多巧妙的统计手法也无法掩饰。但在图3-6中它并没有像图3-2里那样突兀。当曲线开始向上攀升时(西方大约在1700年,东方在1800年左右),两个地区的分值已经比曲线左半部分高出10倍左右了。这个差别在图3-2里很难看到。

图3-6表明,解释西方统治世界的原因就意味着要回答几个问题。我们需要知道为什么社会发展在1800年之后会突然发生飞跃,达到的水平之高,使得一些国家能够向全球范围投射威力(接近100分)。

在发展达到这样的高度之前,即便是地球上最强大的社会团体,也只能统领自己的那一部分地区。然而,19世纪的新技术和制度允许社会把地方统治变成全球性的统治。当然,我们也需要弄清楚为什么西方是第一个迈进这一门槛的地区。不过,要回答这两个问题,我们还需要理解在此前的14000年里,社会发展增长如此之巨的原因。

图3-6 对数线性刻度表现的公元前14000~公元2000年的社会发展。这种表现方式十分有效,突显了东西方的相对增长率,以及在1800年以前几千年的变化的重要性

图3-6显示的还不止这些。它还表明东西方的分值实际上并不是直到几千年前才开始有差别的:自从公元前14000年起,西方的分值就在90%的时间里比东方高。这似乎是对短期偶然理论的一个挑战。西方自从1800年开始就处于领先地位,是对长期注定理论的一种回归,并不是什么古怪的异常现象。

图3-6虽然并没有否认短期偶然理论,但的确意味着成功的短期理论需要更加周密,要同时能够解释冰河时期末期的长期模式,以及1700年以后发生的事。不过,从这些模式看来,长期注定理论家们也不能高兴得太早。图3-6清楚地显示出西方社会发展分值并不是始终领先于东方。两条线在公元前的1000年里不断趋近,在公元541年相交,之后直到1773年,东方一直居于领先地位。(这些日期精确到难以置信,前提当然是假设我计算的社会发展分值完全正确。最合理的说法应该是,东方的分值在公元6世纪中期超过西方,而西方在18世纪后期重获领先地位。)东西方分值在古代曾趋近,东方在社会发展上领先世界1200年,这些都不能证明长期注定理论的错误,正如西方在冰河时期末期以来几乎一直领先,也不能推翻短期偶然理论一样。但是,这些事实意味着成功的理论需要更加周密详备,需要考虑到比目前所提供的还要广泛的证据。

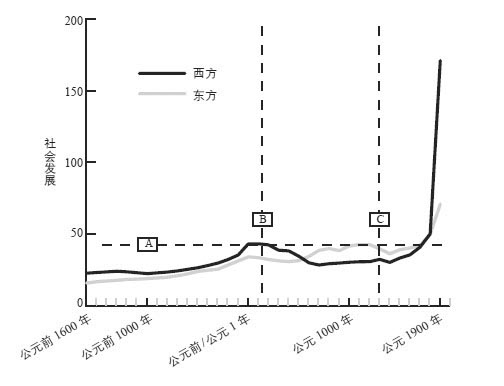

在结束对这些图表的研究之前,还有几个模式值得提一下。在图3-6里可以看到,而在图3-7中更加清晰。这是个普通的线性——线性图,不过只覆盖了从公元前1600~公元1900年的3500年。截去2000年的高分部分,我们就可以伸展纵轴,从而看到早期的分值。缩短时间跨度,可以拉长横轴,使横向改变也更加清晰。

图3-7 跨越时空的曲线:线性——线性表现的从公元前1600~1900年的3500年里的社会发展。线A代表可能的43分门槛,阻挡了公元后最初几个世纪西方罗马帝国以及1100年左右中国宋朝的持续发展。线B表现了东西方在公元后最初几个世纪里分数下降的潜在联系。线C显示了1300年左右开始的东西方的另一潜在关联

这张图让我印象深刻的有两点。首先,在公元1世纪,西方的最高分在43分左右,紧接着是一个缓慢的下降过程。如果再向右边看一下,就会发现东方的最高分是1100年的42分左右,是中国宋朝的鼎盛时期,然后是类似的下降。再往右,在1700年左右,东西方得分都降到了40分的底部,不过这一次并没有停滞,而是加快了速度。100年后,西方的曲线随着工业革命的开始而攀升。