第三章 西汉郡国官的秩级相对下降(第7/13页)

总之,在西汉中后期,一度出现了用秩级区分大小郡的做法。汉武帝时对外战争等一度令海内虚耗、户口减半,“昭宣中兴”则带来了复苏与繁荣。在汉元帝时,“减半”的户口已经恢复(27)。这过程中,王朝对户口非常在意。面临那些户口充实的郡,汉元帝大概就萌生了提高其秩级的念头,同时对户口少的郡降秩,以收激励之效:人丁兴旺的大郡长官增加了自豪感,小郡的郡守也被触动了,赶紧增殖户口以提高本郡资位。不过这制度实行了一段时间,造成某种新的不便,即地方官等级的复杂化;故如《汉旧仪》所记,汉成帝绥和元年“省大郡、万骑员秩,以二千石居”。郡守秩级再度简化。

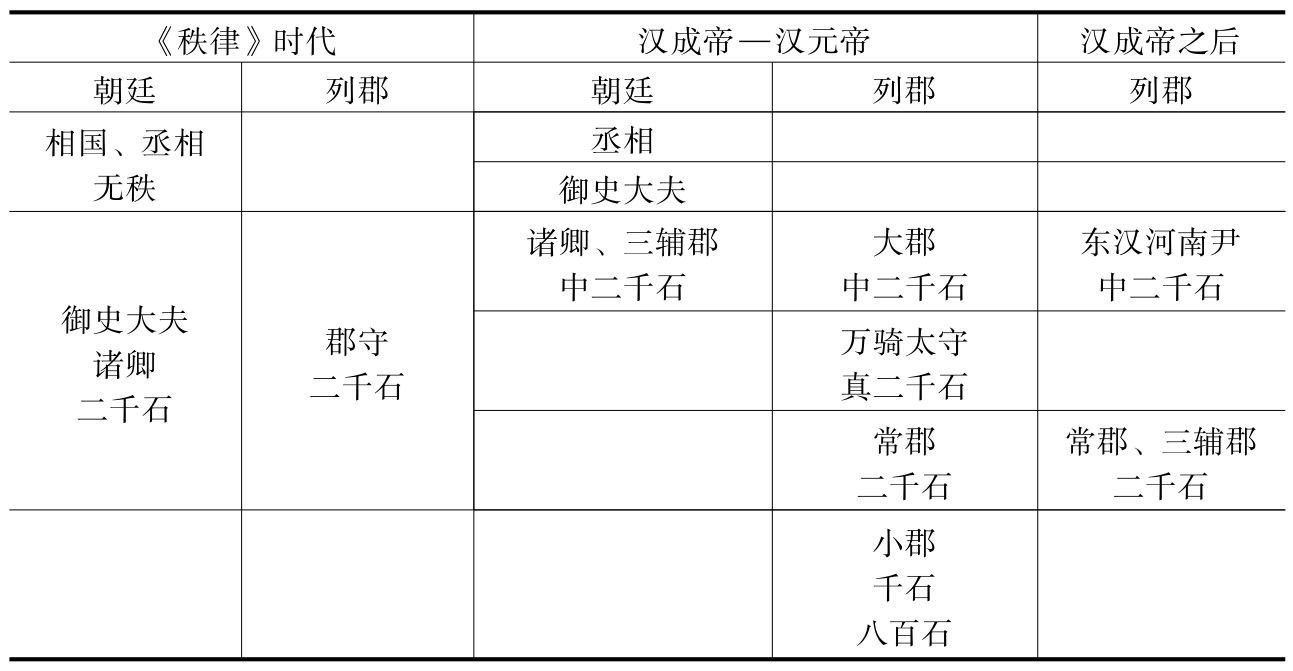

那么元、成之际郡守秩级一度复杂化,若干郡守升至中二千石、真二千石,乃是另有原因,并不妨碍“郡国秩级相对下降”的论点。而且那只是一时之制。在此之后,郡守秩级通为二千石,“真二千石”也跟“二千石”合一了。千石、八百石的小郡虽然由此而提高了地位,但总体趋势,仍是“郡国秩级相对下降”。从俸额级差可知,比起中二千石诸卿来,二千石郡守表面上只低一级,实际上低两级。因为在中二千石月钱24000钱(或月谷180斛)和二千石月钱16000钱(或月谷120斛)之间,还隔着真二千石的月钱20000钱(或月谷150斛)一级呢。兹将上述中央官与列郡秩级变动列表如下:

西汉列郡之中,三辅郡高出一头,秩在中二千石。这因为京畿是个特殊地区(28)。《续汉书·百官志四》:“京兆尹、左冯翊、右扶风三人,汉初都长安,皆秩中二千石,谓之三辅。”又《汉书》卷七六《王尊传》如淳注:“三辅皆秩中二千石,号为卿也。”京兆尹、左冯翊来自左右内史。汉武帝太初元年(前104年),右内史改京兆尹,左内史改左冯翊,又令主爵中尉改右扶风。《秩律》中内史是二千石,汉景帝时出现了“中二千石”概念,三辅长官应在这时候,跟着列卿一块儿变成中二千石了。

京畿的特殊地位,反而强化了“中央同类官职高于地方官”的政治意图。正如严耕望先生所云:“大抵畿辅长官,兼有地方行政长官与朝官两重身份,故得参议朝政;而《张敞传》且称之为‘诸卿’也。《王尊传》,尊为京兆尹,‘御史大夫中奏尊暴虐不改,不宜备位九卿,尊坐免。’则直称为九卿矣。”(29)三辅长官是被视为中央官的,地位与诸卿相仿,甚至就被说成“九卿”。例如汉武帝时郑当时做了右内史,此官是京兆尹的前身,史书就说他“至九卿,为右内史”(30)。三辅称九卿的例子还有一些,学者已有很多讨论,不备举。

元、成之间王朝一度设“大郡”、“万骑”,此后又取消了。那么三辅郡的秩级,是否也发生变化了呢?下面的记载中略有矛盾。请看:

1.中二千石(月百八十斛):太常,光禄勋,卫尉,太仆,廷尉,大鸿胪,宗正,大司农,少府,执金吾(注云比二千石),太子太傅,河南尹,京兆尹,左冯翊,右扶风。(《通典》卷三六《职官十八·后汉官秩差次》)

2.河南尹一人,主京都,特奉朝请。其京兆尹、左冯翊、右扶风三人,汉初都长安,皆秩中二千石,谓之三辅。中兴都雒阳,更以河南郡为尹;以三辅陵庙所在,不改其号,但减其秩。(《续汉书·百官志四》)

3.凡州所监都为京都,置尹一人,二千石,丞一人。每郡置太守一人,二千石,丞一人。郡当边戍者,丞为长史。(《续汉书·百官志五》)

4.建武元年,复设诸侯王金玺綟绶,公、侯金印紫绶。九卿、执金吾、河南尹秩皆中二千石。(《续汉书·舆服志下》注引《东观书》)

5.自太子太傅至右扶风,皆秩二千石,丞六百石。(《汉书·百官公卿表》)

先看第1条。杜佑编定的《后汉官秩差次》认为,东汉河南尹及三辅,仍是中二千石。然而看第2条《续汉志》,疑惑就发生了。因为《续汉志》言之凿凿,京兆、左冯翊、右扶风三郡只因“陵庙所在”才保住了“三辅”旧名,但东汉朝廷还是“减其秩”了。既然减了秩,则非中二千石。