第七章 若干礼制与王朝品位结构的一元化(第6/18页)

“大夫执雁”,谓天子中下大夫四命,及诸侯再命一命之大夫也,其位卑于卿。今三府长史,及五命二千石之著者也,博士儒官,历代礼服从大夫;如前执雁可也。州牧、郡守未赐劳者,宜依大夫执雁,皆饰以缋。诸县千石、六百石,今古[下]大夫,若或会觐,宜执雁,饰以布。

“士执雉”,谓天子三命之士,及诸侯一命再命之士也。府史以下至于比长,庶人在官,亦谓之士。诸县四百石、三百石长,从士礼执雉可也。(《通典》卷七五《礼三五》,中华书局1984年版,第409页。篇题从严可均《全三国文》卷三一,见《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局1958年版,第1229页。)

贽礼是官僚地位的表征之一,所以对征南将军的贽礼,魏明帝要计较一下。汉代也有利用贽礼调整官职位望的类似事情。《献帝起居注》:“旧典,市长执雁,建安八年始令执雉。”(42)“执雁”是用大夫礼,“执雉”就是改用士礼了,那么市长的地位降一个层次。但魏明帝本来只关心某位征南将军的礼遇,高堂隆却举一反三,就整个王朝品位结构大加发挥了。他那么做是有道理的。

据《决疑要注》:“古者朝会皆执贽,侯、伯执圭,子、男执璧,孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉。汉、魏粗依其制,正旦大会,诸侯执玉璧,荐以鹿皮,公卿已下所执如古礼。”(43)这个说法跟《周礼》比较相近。汉魏对《周礼》只是“粗依其制”:汉朝没有孤,没有伯,也没有子男;侯之所执为璧,非圭;具体规定是公侯执璧,中二千石、二千石执羔,千石、六百石执雁,四百石以下执雉。汉代贽礼,其实更接近《礼记》。《礼记·曲礼下》:“凡挚,天子鬯,诸侯圭,卿羔,大夫雁,士雉。”诸侯只一等,无皮帛;只不过汉礼以璧、羔、雁、雉为差,而《礼记》以圭、羔、雁、雉为差而已。

曹魏初年仍用汉礼,而高堂隆则希望改弦更张用《周礼》。《周礼》的瑞贽礼比《礼记》复杂多了。征南将军是“执羔”还是“奉璧”,要跟其他官爵取得平衡;而相关的官爵或系新出、此前未有;或系旧制,但其位望已发生变化。像大司马、大将军,他们在汉朝位“公”而非“上公”;但曹魏的大司马、大将军,分别承担防备东吴西蜀的“分陕”之责(44),位在太尉、司徒、司空之上,理应加以崇隆。又如山阳公、卫国公的问题是汉朝没遇到的,在行政级别中没他们的位置,但作为“二王后”(45),在礼制上他们应有一席之地。

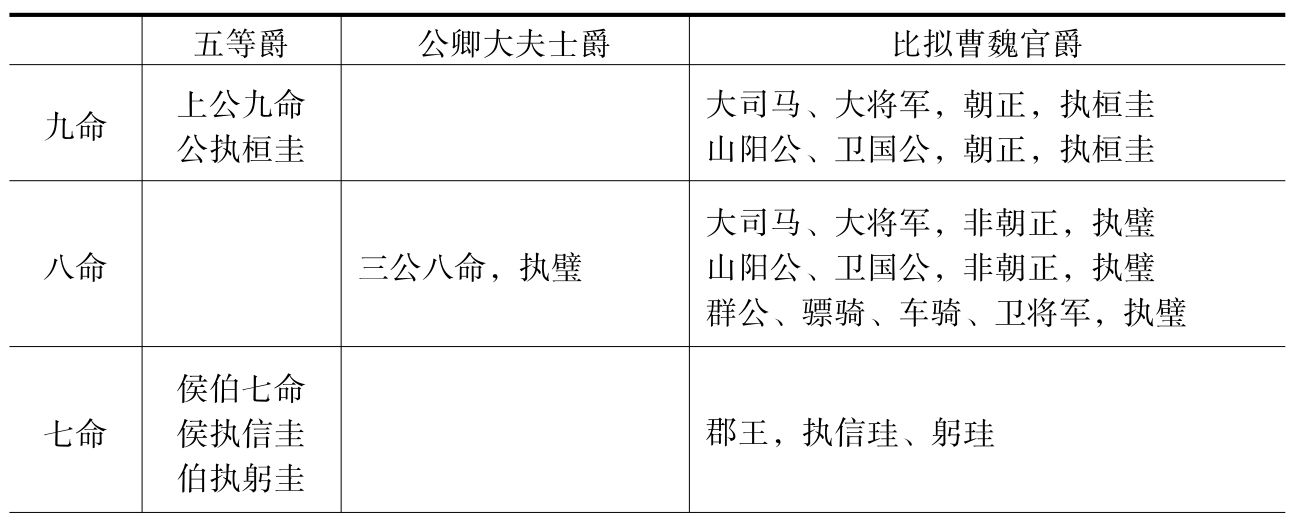

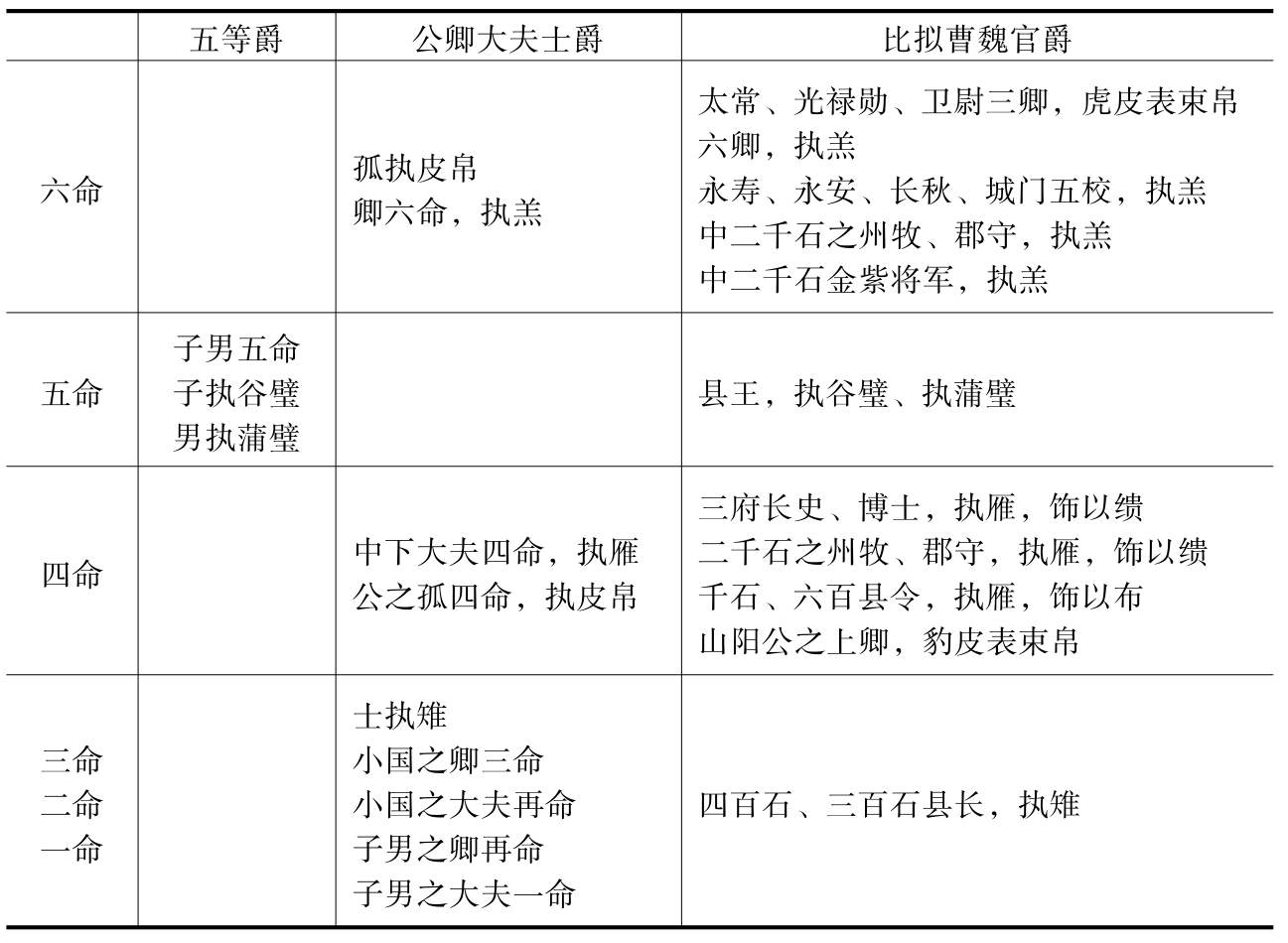

高堂隆《瑞贽议》的细节,今不详考以免繁秽,下面只把它的整体结构简列如下:

续表

能够看到,高堂隆在瑞贽礼、九命和现行官制之间,做了很精心的排比。一番推演之余,金印紫绶的征南将军还得照旧执羔,而没按魏明帝的意思执璧,因为这样才能保证诸官间的礼节平衡。当然山阳公之上卿,作为“公之孤”仅四命,却得以执皮帛,跟六命之孤相近,是不怎么协调的,但那是政治需要;而且其皮帛是“豹皮表束帛”,毕竟与皇帝三卿的“虎皮表束帛”有所不同,谁都知道豹的体形比虎小,其毛皮在礼制上也低一等。又如二千石州牧、郡守是地方官,经常被比做古诸侯,所以被高堂隆拟为五命;但在现实政治体制下他们是王官,所以又让他们按四命的中大夫之礼,执雁。

尤其值得关注的是,封爵、将军、职官、禄秩等,被高堂隆错落有致地安排在“九命”框架之中了,从而令各种位阶呈现出了“一元化”之态。那虽然只是高堂隆一己私议,但也是时代的要求与趋势。

再举一个魏明帝和高堂隆讨论礼制的例子,事涉人死了怎么说:

魏明帝诏亭侯以上称薨:“夫爵命等级,贵贱之序,非徒偏制,盖礼关存亡。故诸侯、大夫既终之称,以薨、卒为别。今县乡亭侯不幸称卒,非也。礼,大夫虽食采,不加爵。即县亭侯既受符策茅土,名曰列侯,非徒食采之比也,于通存亡之制,岂得同称卒耶?其亭侯以上,当改卒称薨。”