第六章 从爵—秩体制到官品体制:官本位与一元化(第5/11页)

汉代的将军有两种。一种是临时性的杂号将军,打仗时随机命将、并给予军号,事讫则罢,打完仗就不再是“将军”了。还有一种是常设将军,即大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军和前后左右将军,共八号。这八号将军组成了一个名号序列,经常用作辅政者的加衔,所以它们还发挥着品位功能。将军号的级别,约略在中二千石、二千石之上(10)。就是说汉代将军的序列,尚不在秩级管理范围之内。魏晋时代杂号将军变成常设的了,而且充分品位化、序列化了,由军职演变为军阶,分布在官品的一品至五品之上,在官品中占据了明确的地位。将军号自成序列,沿自身的排序升迁,但同时也受官品支配。在涉及待遇、礼制时,有“二品将军”、“三品将军”、“四品将军”、“五品将军”提法(11),就是明证。

还有,汉代的太傅、三公无秩名,而在魏晋官品中,诸公与诸位从公都高居一品,其品级与其下诸官形成了连续的序列。

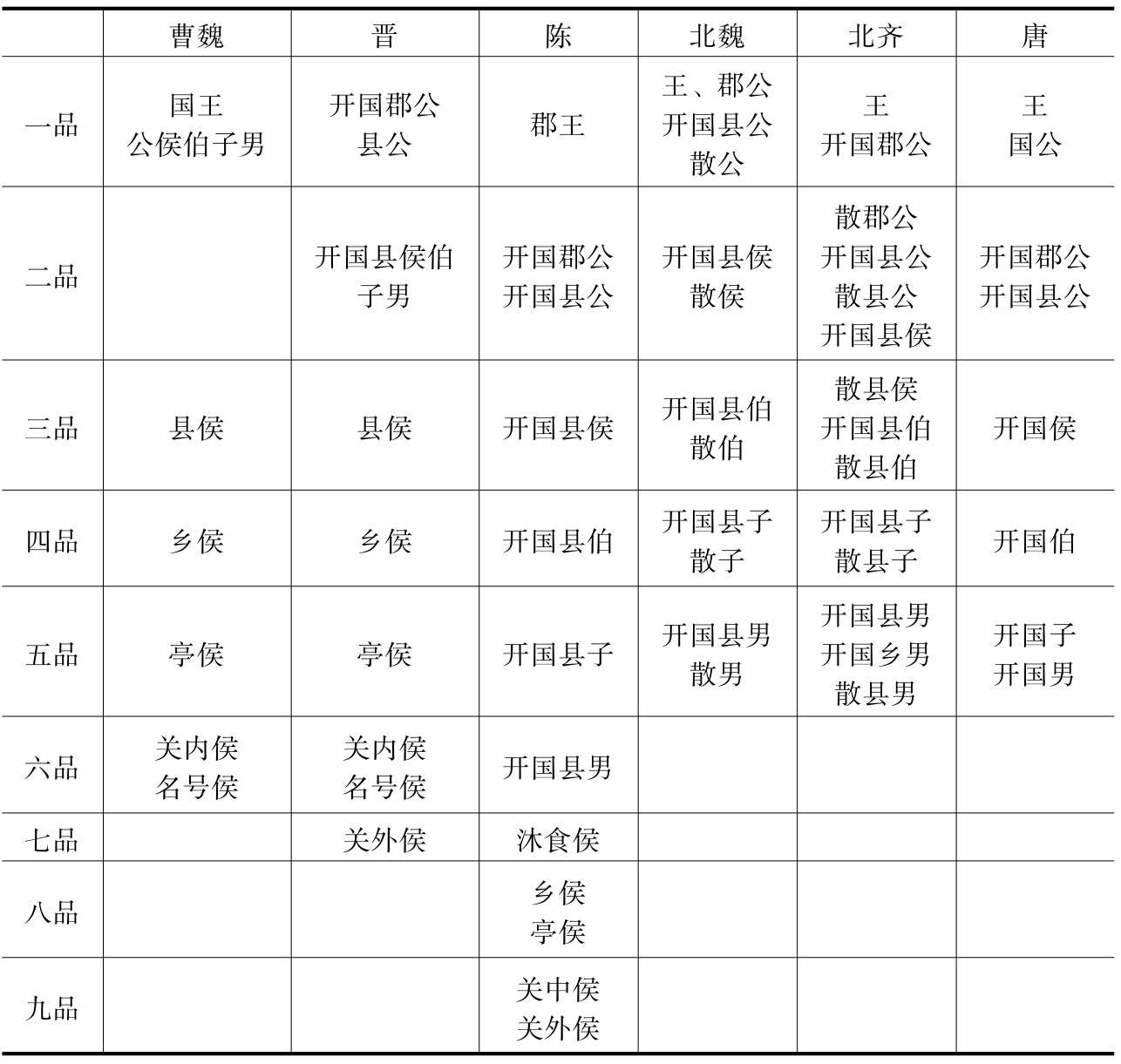

秦汉帝国品位结构的特点是“爵、秩疏离”,二十等爵始终没跟秩级形成严格的等级对应关系。而魏晋官品,引人注目地把封爵纳入其中。魏末西晋爵制复古,恢复了五等爵的封授,但汉爵不废。在《晋官品》中,五等爵与汉爵两种爵号分布在一至七品:公爵在第一品,侯伯子男爵在第二品,县侯第三品,乡侯第四品,亭侯第五品,关内名号侯第六品,关外侯在第七品,严谨有序。其后列朝,爵都在官品之内。唐朝王爵及五等爵,整齐有致地分布在一品至五品。下面再把曹魏、晋、陈及北魏、北齐和唐的封爵在官品上的分布变化,简示如下:

五等爵逐渐取代汉爵的过程,较然可见。魏晋南朝的爵列,大致是五等爵与汉爵的组合,具有过渡色彩;北朝则弃汉爵不用,唯用王爵与五等爵了。北朝爵制,下启隋唐。这些变化,都是在官品框架之内发生的。

再从品秩要素“特权”与“资格”二者的配置观察,可以看到“特权”向官品转移,以及爵级开始承载“资格”的明显变化。

特权倾向于围绕官品配置,这里举“官当”和“占田”两点为例。秦汉二十等爵可以抵罪,秩级却不能抵罪。可见这个法律特权,重在保障身份而非优待吏员。魏晋以下逐渐出现了“官当”制度,即用官品抵罪当刑的制度。唐制:“诸犯私罪,以官当徒者,五品以上,一官当徒二年;九品以上,一官当徒一年。若犯公罪者,各加一年当。”(12)官当所用官,为职事、散官、卫官及勋官四官,计算官阶时职事、散官、卫官为一官,勋官为一官。若系执行公务而犯罪,则“五品以上,一官当徒三年;九品以上,一官当徒二年”。可见“官当”之制,倾向于向有官守、有权责者提供更多法律保障。重官而不重爵,这一点从请减权利也看得出来。唐律又规定:“诸七品以上之官及官爵得请者之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪已下,各从减一等之例。”疏议:“七品以上,谓六品、七品文武职事、散官、卫官、勋官等身;官爵得请者,谓五品以上官爵,荫及祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪以下,各得减一等。”(13)封爵的请减特权,是按其官品来衡量的。

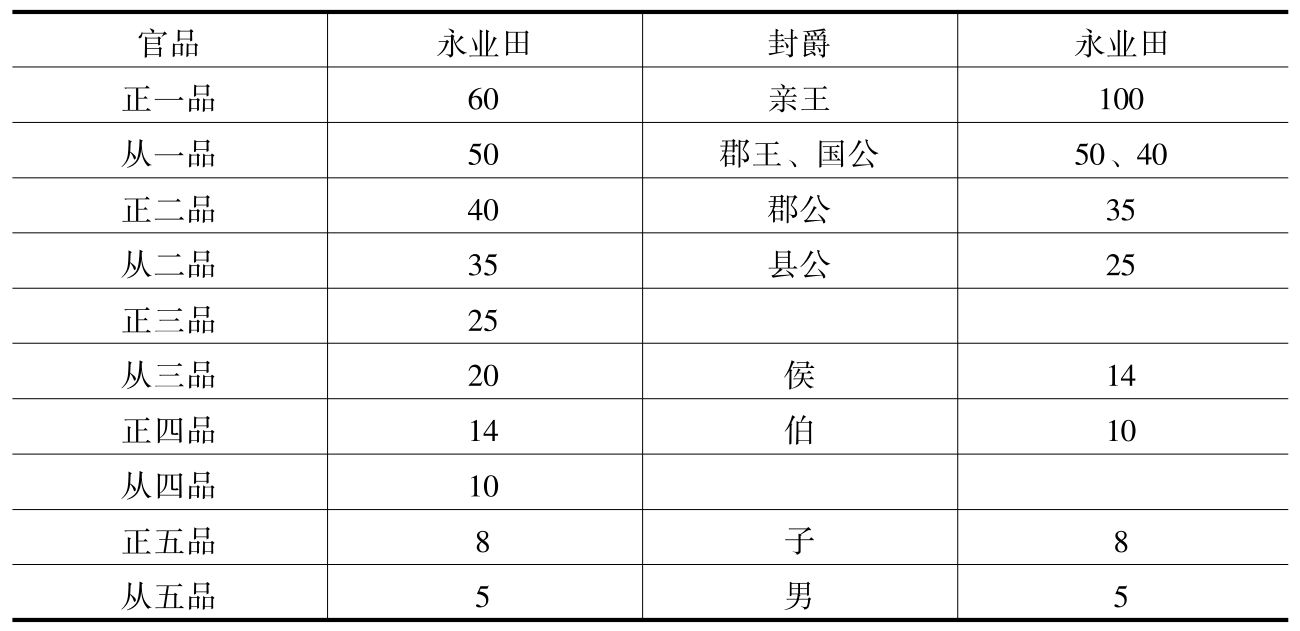

秦汉根据二十等爵授田宅,而晋朝根据官品确定占田额度。西晋占田制下,“其官品第一至于第九,各以贵贱占田”。进而荫庇佃客和衣食客,也依官品(14)。唐朝均田制下,官僚占有永业田的特权都依官品而定,封爵的永业田与其所对应的官品不过略有参差,参看下表(15):

大致说,亲王百顷属超品;国公至侯伯之永业田低于其官品,子男之永业田同于其官品。所以说“略有参差”。而且“兼有官、爵及勋俱应给者,唯从多,不并给”,授田时爵与官不并给,只能取其多者,二者其实是一元化的。汉代依爵而享有的若干权益,逐渐向行政级别转移,或依官品也能享有了。

秦汉爵级不构成资格,魏晋南北朝则出现了“依爵起家”的制度。两相疏离的“爵”与“秩”的因素,通过官品体制一体化了;而且以“资格”为纽带,“爵”与行政级别更密切地整合起来了。