第十五章 旧事物的新招牌(第4/8页)

就这样,一场战争决定了新的天国要建立在阿尔卑斯山脚下。

这真是个奇妙的世界。

哥伦布出发去寻找印度,结果却偶然撞上了新大陆。

而加尔文本想寻找一个安静之所,在潜心读书和圣洁沉思中度过余生,却走进一座三等的瑞士小城,将它变成了一个精神之都。不久之后,人们便把大部分天主教领域变成了庞大的新教帝国。

既然历史能满足多种目的,为什么大家还要读小说呢?

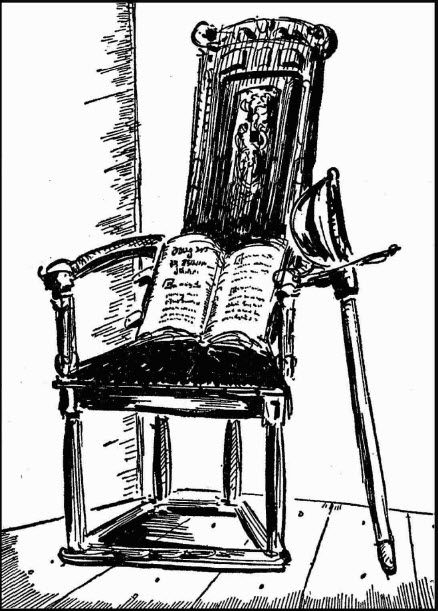

我不知道加尔文家的《圣经》有没有保存下来。如果它如今还在的话,《旧约·但以理书》第6章的那一页一定磨损得非常厉害。这位法国宗教改革家是一个谦逊的人,但时时要从那位忠心耿耿的上帝仆人的故事中寻找安慰。那人曾被抛入有饿狮盘踞的深沟,可是他的清白救了他,使他不致不明不白地过早惨死。

日内瓦不是巴比伦,它是一个令人起敬的小城,城中住着些令人尊敬的瑞士裁缝。他们一本正经地对待生活,但是还比不上这位新的宗教领袖,他像圣彼得一样在讲坛上滔滔不绝地传教讲道。

何况,还有一个叫做萨沃伊公爵的尼布甲尼撒呢。就是在与萨沃伊家族无休止的争吵中,恺撒的后裔才决定与瑞士其他州联合起来进行共同的事业,参加了宗教改革运动。因此,日内瓦和威登堡的结盟就像一场各有好处的婚姻,与其说是因为两情相悦,倒不如说是基于共同的利益。

但是还没等“日内瓦改奉新教”的消息传开,日内瓦湖畔就聚集了不下50个千奇百怪教派的狂热信徒,以极其旺盛的精力开始宣讲起凡人前所未闻的最怪异的教义。

加尔文从心底里憎恶这些业余的预言家。在仔细思索这些人可能造成的危害之后,他充分意识到,这些人充满热情,但是误入歧途。待休息了几个月之后,加尔文做的头一件事就是,尽可能简明地制定了他希望自己的教民能够掌握的真与伪的界限,这样任何人都不能再挪用那个老掉牙的借口:“我不知道规定呀!”他和他的朋友法雷尔亲自把10人分成一组,检查了全部的日内瓦人,只有那些宣誓效忠这部奇怪的宗教法典的人,才能获得完全的公民权。

紧接着,他又为年轻一代编写了一部令人生畏的教义问答手册。

然后,他使城市议会通过法律,将所有仍然坚持错误观点的人驱逐出城。

在为下一步的行动扫清道路之后,按照《出埃及记》和《申命记》中的政治经济学家制定的路线,他开始着手建立自己的国家。像其他很多伟大改革家一样,加尔文不像现代基督徒,倒更像古代的犹太人,嘴上说着忠于耶稣基督,心里却向往着摩西的耶和华。

当然,在承受巨大感情压力的情况下,这种现象是很常见的。在仇恨和斗争的问题上,谦卑的拿撒勒木匠观点非常清晰明确,而这些观点与2000年来国家与个人为达到自己目的而采用的暴力手段之间,根本找不到什么相似点。

所以,一旦爆发了战争,在一切相关人的默许之下,我们都会暂时合上《福音书》,高高兴兴地滚进血泪与炮声之中,沉浸在《旧约》“以眼还眼”的哲学之中。

新暴政

宗教改革运动就是一场战争,而且是一场非常残酷的战争,没有人祈求宽恕,也很少有人得到宽恕。加尔文的国家实际上是一个军营,所有人类自由的表现都逐渐被压制了。这一点我们不必感到惊讶。

当然,这样做并非没有遭到过极力反对。公元1538年,社会上倾向自由的力量变得强大起来,对加尔文形成了威胁,于是他不得不离开了这座城市。但是到公元1541年,加尔文的支持者们重新掌握了政权。在一片钟声和教士们朗诵赞美诗的声音中,加尔文行政长官又回到了日内瓦河畔的大本营。从那时起,他成了未曾加冕的日内瓦国王。在接下来的23年之中,他一直致力于建立和完善神权形式的政府,就是自以西结和埃兹拉时代之后,世人从未见过的那种政府。

依照《简明牛津英语辞典》中的解释,“纪律”这个词的意思是:“使受控制;通过训练使服从命令。”它最恰如其分地表达了加尔文梦想的政教合一体制的精神。