第九章 敦煌:神与人,哀伤与辉煌(第5/6页)

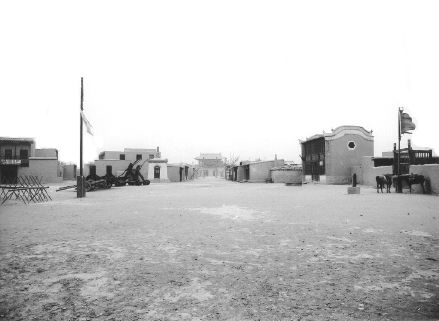

敦煌影视城

洞窟大约有二十个左右,大部分都很小。墙上的壁画与莫高窟的相比,要简单得多,但其艺术价值毫不逊色。20世纪中国最著名的艺术家张大千,就曾在这些洞中待了好几年,以使他的绘画和墨彩技法臻于完善。我们在这里逗留了一个小时,然后继续上路。

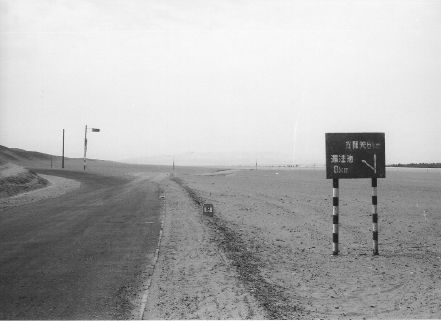

我们继续西行,一个小时后一片绿洲突然映入眼帘。路边一条清澈透明的小溪水流潺潺,灌溉着周围的葡萄园和果园。绿洲那边的沙漠中有座小山,经年不倒的阳关烽燧耸立在山顶。道路就消失在烽火台之下。两千多年前,敦煌设为西部重镇时,阳关成为中国边境最后一个前哨,只有佛教徒和商人才敢越过此地踏上险途。

阳关位于敦煌以西75公里处,它是丝绸之路两大重要关隘之一。几千年来,中国人从昆仑山脚下的西域于阗国(今和田)进口最好的玉石。因此,运送玉石取道的那个关口就叫“玉门关”。到了汉朝,为了防止商客逃避过路关税,及防御入侵者围攻玉门关,政府又设置了另一个关隘。因为第二个关口在玉门关南面,因此它称为“阳关”。在汉语中,“阳”意为“阳光照耀的,阳面的”,也指“南面”。

这两大关隘中,阳关最令人感慨万千。有哪一个中国人没听说过8世纪唐代大诗人王维写的一首诗呢?他在渭城送别朋友踏上丝绸之路时写道:

阳关

送元二使安西

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

我和芬恩极目远望:王维说的不错,关口那边没有一个我们认识的人。

虽然阳关标志着古代中国的最西端,但这并不意味着中国人不想继续拓展领土。往西400公里,中国人在人们谈之色变的罗布泊荒原的腹地设立了楼兰重镇。高僧法显和玄奘都曾穿越罗布泊,而马可波罗也考察过此地,但是三人都认为这片地方诡异神秘。马可波罗写道“游人须结队成行以互相保护”。因这里地貌瞬息万变,故游人在晚上睡觉前必须插个牌子,指示好要去的方向,以免醒来后走错方向。

尽管罗布泊吞噬了无数企图穿越它的行人,瑞典探险家斯文·赫定却在此获得重大发现。1901年,赫定沿塔里木河考察,一路追踪到塔里木河注入罗布淖尔大盐湖的地方。这时,他被脚下楼兰古城的废墟绊倒了。经过对遗址的研究,赫定拼出了一幅2000年前楼兰古城迷人的生活画卷。

罗布泊还是个神秘之地。因为一些特殊原因,对于我们这些老外来说,这里是禁地。但我们确实考虑过到玉门关一游。虽然玉门关被称为“美玉输入内陆的渠道”,但它也可以称为“丝门关”,因为这里也是丝绸输出中国、运往世界各地的必经之地,同时它也是丝绸制作的秘密传出中国的关口。

古代于阗人开采出中国人喜爱的美玉,而他们对精美的丝绸同样情有独钟。然而随着时间的流逝,于阗出产的玉石日渐减少,于阗国王担心玉石很快便不足以维持他们购买丝绸。

于是,于阗国王最后想出来一个办法。他向一位和亲的汉朝公主求助,派人秘密捎去口信,请她把蚕卵和桑树种子带回她的第二故乡。过关时,卫兵不仅检查了公主的行李及其衣物,甚至连她所有仆从们的衣物也统统检查一番,但是一无所获,便放公主出关。公主到达于阗后,于阗国王问她是否依其所托带回了蚕卵和桑种,公主点头示意。于阗国王很惊讶,问她是如何瞒过卫兵出关的。“很简单。”公主边说边解开了发辫。造丝的秘密就这样输出中国、传到世界各地的。

尽管通过玉门关的道路是运输玉石和丝绸的要道,但这段路却是丝绸之路上最为艰险的一段,大部分旅行者都刻意避开这条道。即使在今天,这条道也经常消失在罗布泊不断变化移动的流沙下面,而且也不对外国人开放。大部分旅行者选择走北路,从敦煌穿过莫贺延碛(莫贺延碛即位于今天哈密与安西之间著名的哈顺戈壁。唐时此处以西皆称“域西”,也就是我们今天常说的西域的起点。据《大慈恩寺三藏法师传》记载,此地“长八百里,古曰沙河,上无飞鸟,下无走兽,复无水草,顾影唯一”,自然环境极其恶劣。——译者注),到达绿洲哈密。