十三、郑和下西洋:人类航海史上的壮举(第2/3页)

面向海洋的开放心胸

郑和下西洋已经过去六百多年,它给中国人留下一个重要的历史经验和启示,那就是文明的建设需要开放的心胸,没有开放的心胸,也就没有这个民族的未来。郑和下西洋的路线,被称为海上丝绸之路,那是一条向往陌生的海岸线的开放之路。

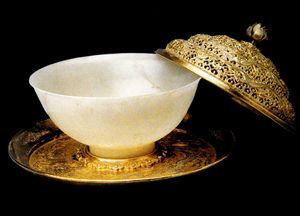

玉碗 明

中国人有很长的航海历史。在公元1世纪时,中国人的航海船队就从广东出发,到过越南南部的湄公河三角洲、泰国、马来半岛和缅甸,并由此航行印度洋,一直到印度的东南海岸、斯里兰卡等地。唐代以后中国经济中心南移,南方的海洋贸易之路则更为发达。中国是一个海洋大国,那种将中国文化概括为“内陆型的文化”的说法并不准确。郑和的航海编队具有如此大的规模,如此先进的技术,绝非一朝一夕之功。它是中国人长期远洋航行经验和智慧的结晶。

粉青莲花温碗 宋

明朝建国初期,由于沿海地区时有盗寇骚扰,明太祖朱元璋实行“海禁”政策,严格限制私人海外贸易,这严重影响了中国与海外的商贸往来。

明成祖取得政权后,采取的一个重要政策,就是面向海洋,取消他父亲所实施的“海禁”政策,打开国门,不仅鼓励私人海上贸易,而且着手以国家名义组织大规模的航海活动。在郑和下西洋之前,他就向海外遣使共有18次之多。

青花葡萄纹盘 明永乐

明成祖派遣郑和下西洋,继承了中国传统的海洋开放政策。但这样的政策并没有长期延续下去。郑和第六次航行归来,明成祖去世,继承他的仁宗、宣宗在朝臣中一些眼光短浅、观念陈旧的人物的包围下,抛弃了明成祖的开放战略,回到朱元璋的海禁政策上。在勉强同意郑和最后一次海洋远行之后,开放的大门便匆匆关起来了。1474年,反对郑和下西洋的强硬派中一个叫刘大夏的人当上了兵部尚书,他担心后来的皇帝恢复明成祖的面向海洋的开放战略,就下令把郑和的航海档案《郑和出使水程》烧毁。从此,人们再也无法知道郑和七下西洋的详情了。

共享太平的愿望

永乐皇帝派郑和下西洋,一方面是为了在世人面前显示大明帝国的强盛,另一方面也是为了实现和顺万邦,与远近各国相安无事,以共享太平之福的外交理想。

郑和浩浩荡荡的船队,足以证明中国当时的强大,但郑和的船队并没有充当海洋霸主,它以和平的姿态出现在世界各地,满载而归的不仅是与各国交换的物品,还有各国人民的友谊。

20世纪30年代发现的郑和家谱中,记载着郑和出发时,永乐皇帝曾嘱咐他每到一处要向当地国王、酋长宣传自己提倡的国际关系的准则,那就是“信守天道,循理安分,勿得违越,不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福”。永乐皇帝的这几句话,就是要在国与国之间反对霸权,反对欺凌弱小,要互相尊重,保持和平的格局,这是永乐皇帝外交的总方针。郑和下西洋是严格按这一方针行事的。

青花缠枝莲大盘 明宣德

互相尊重,这是郑和与所到国家交朋友的法宝。郑和的船队,抵国问禁,入境问俗,尊重别国的风俗。1911年,人们在锡兰加异勤寺院发现一块碑,碑文记载郑和布施物品、祈祷神灵保佑平安之事,用汉、泰米尔和波斯三种文字镌刻。三种文字的内容不同。汉语碑文内容主要是祈祷航海平安。泰米尔语碑文表示对南印度泰米尔人信奉的婆罗门教保护神毗瑟奴的礼敬之意。波斯语碑文则表达了对伊斯兰教真主的崇敬。三段不同文字的碑文写在一个碑上,表达了郑和船队对所到各国民众宗教信仰的尊重。

郑和下西洋每次都带有数万人的军队,但从不轻易用兵。在七下西洋的28年间,郑和在海外用兵仅有三次。这三次用兵,第一次是清除巨港地区(今苏门答腊港东南部)海盗,恢复地区的安定和船道畅通。后两次都属于自卫性质:一次是锡兰山地区的一个国王对郑和船队发动突然袭击,一次是苏门答腊地区的一伙叛乱分子对郑和船队进行袭击,都被郑和击败。三次用兵,都严格遵循了永乐皇帝以德睦邻、“共享太平”的和平外交的总方针。