第二十二章 八莫之二(第5/5页)

大概,原好三大佐对“铜墙铁壁”、“金城汤池”这样的防守态势特别钟情吧。

但是,战车没有了机动能力,那就是地地道道的“活棺材”、“乌龟壳”,特别是日军的战车装甲薄、吨位小,成为固定目标后,简直就是中国军队优势炮火的最好靶子。打八莫的过程中,中国远征军的部队除了给被俘日军的坦克拍过几张照片以外,几乎不记得这支敌军发挥过什么作用。

几十年后,有另一位将军效仿过原好三的战法,同样把坦克埋在地里当碉堡用,结果虽有百万大军,却在一百个小时内被打得全军崩溃。这个将军就是前伊拉克总统萨达姆。1989年的科威特战争,规模可比八莫之战大多了。

可见,不吸取教训,在战争中是多么可怕的事情。

八莫日军的城防,从最初布局就是个“被歼灭的样子”,但真要歼灭它,却不是一件容易的事情。说到具体的布防,当时的日本陆军还是有一套办法的。

原好三大佐把部队分三线部署:第一线放在伊洛瓦底江支流太平江沿线,组成江防阵地;第二线部署在莫马克的飞机场周围;第三线则是城廓防卫阵地。他计划以逐次抵抗的方式,迟滞中国军队的进攻,为日军部队“恢复元气”腾出时间。

三线阵地中,设防最为严密的,自然是市区城防工事。八莫市区南北皆有沼泽地,迫使进攻一方只能从狭窄的通道对市区进行攻击。

八莫古城,范围并不大,宽约3000码,纵长5000码,原好三把三分之二的部队,约2500人驻防于此,早在密支那战役刚开始时就大修工事,已达半年之久。这段时间,日军专心致志地做防御部署,把八莫城彻底变成了一座要塞。

据远征军留下的报告称,“为了构筑秘密工事,半年前敌人就禁止民众进入市区,许多掩蔽部都是十四五层合抱不着的大树,夹杂着钢骨泥土建筑起来,一座座的像是地下堡垒,150毫米的重弹打在上面,若无其事;五百磅的炸弹直接命中,也不能把它全部炸毁。核心阵地前一百码,挖了五码宽、三码深的壕沟,防止我军战车攻击,壕底用机关枪交叉火网封锁,步兵接近非常困难,一切都是做死守的准备。”

有死守的工事,部队也比较有战斗力,原好三大佐是有信心和孙立人在这里掰掰腕子的。他甚至派出人员,在附近的山间道路拦截各处败退下来的日军残兵,不论番号,编制成作战部队,以加强对八莫的防御。

不过,这种做法收效不大。究其原因,从原日军第18师团老兵野崎间人的日记或可见一斑。

到了1944年10月底,野崎所在的第56联队第三大队已经被打垮后重建几次,他们原担任在铁龙卡(中文也作“典龙卡巴”)防守当地太平江上的铁索桥,防止中国远征军偷渡的任务。这里海拔超过6000英尺,空气稀薄,道路崎岖。日军认为中国军队从这里偷袭的可能性不大,所以才派已经疲惫不堪、元气大伤的第56联队残部防守此地。不料,新38师最拿手的就是迂回袭击。与新平洋作战中左右试探、略带盲目的情况不同,此时的孙立人对迂回作战早已得心应手,因此,进攻八莫的战斗一打响,即命令部队抢占铁龙卡,指挥攻击的正是此前因西通截路而赫赫有名的第112团团长陈鸣人。

孙立人做出这个决断,可能与他的国学渊源深厚有关。所谓铁龙卡,有一个中文名字“铁壁关”,正是清代乾隆年间大将傅恒平缅甸叛军时所走的要道。

此时,野崎所在的部队尚未就位。日军军官还准备组织反击夺回铁索桥,但甫一交锋,中队长就被中国军队准确的迫击炮击毙,于是野崎等人员只得落荒而走。

野崎的日记,记录的就是他们此后逃窜中的经历。

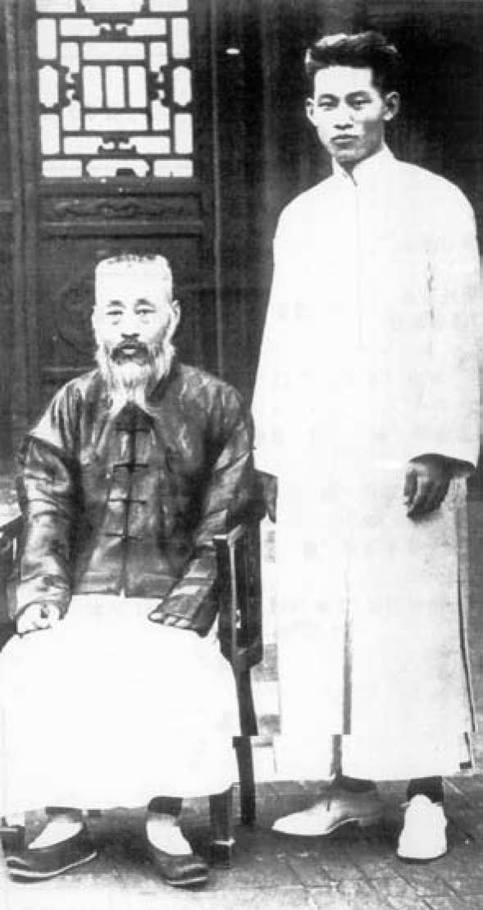

年轻时的孙立人与父亲合影。他从父亲那里所得到的国学功底,可能是他选择攻击铁壁关的原因之一。