第十八章 密支那之五(第3/6页)

这条马路有两个极为独特的特征:第一,它是“西北—东南”走向,而其他所有十条马路都是“东—西”或者“南—北”走向);第二,这条马路的路面比附近要高出来一点。日军正是依靠这一点将其改建成了一道坚固的防御工事。

2004年2月,戈叔亚曾到密支那进行过考察。在密支那南郊,中国老兵李广钿的儿子带着他们,到第二小学门口寻找第50师的墓地。他在旁边看到一条高出周边几公尺的一条西北—东南走向的公路,当地老百姓叫做“高埂”,并且怀疑这就是“第一条横马路”的原址。回到昆明后,他用了很长的时间反复查阅中美日战史有关细节,并将作战地图以及当今的美国谷歌地球(Google Earth)卫星地图进行对比,最后终于比较有把握地认定:这条马路就是当年中国驻印军占领的“第一条横马路”!

那么,这个推论是否经得起推敲呢?当2008年再次对密支那进行考察的时候,华侨艾元昌先生再次引导戈叔亚找到了这里,他也认为这就是“第一条横马路”,但苦于没有更多的证实。晏伟权先生在这条比周边高出来15英尺的马路基址上徘徊时,忽然发现了一座古老的佛寺。略一对照,对这片战场的资料了如指掌的晏先生立即认出:“缅人寺!”

缅人寺正是第150团在攻克“第一条横马路”时,遇到的日军最坚固支撑点。激战中,第150团团长黄春诚上校战死沙场(亦有说黄春诚团长在此前已经牺牲),但中国军队在白刃战中没有退缩,终于把困守在这里的日军消灭殆尽。守卫“第一条横马路”阵地的日军上藤中队,上藤敬四郎中尉以下全军覆没。

激动的晏先生大叫起来:“缅人寺!资料记载,‘第一条横马路’旁边有缅人寺。南面还有碾米厂和教堂!”

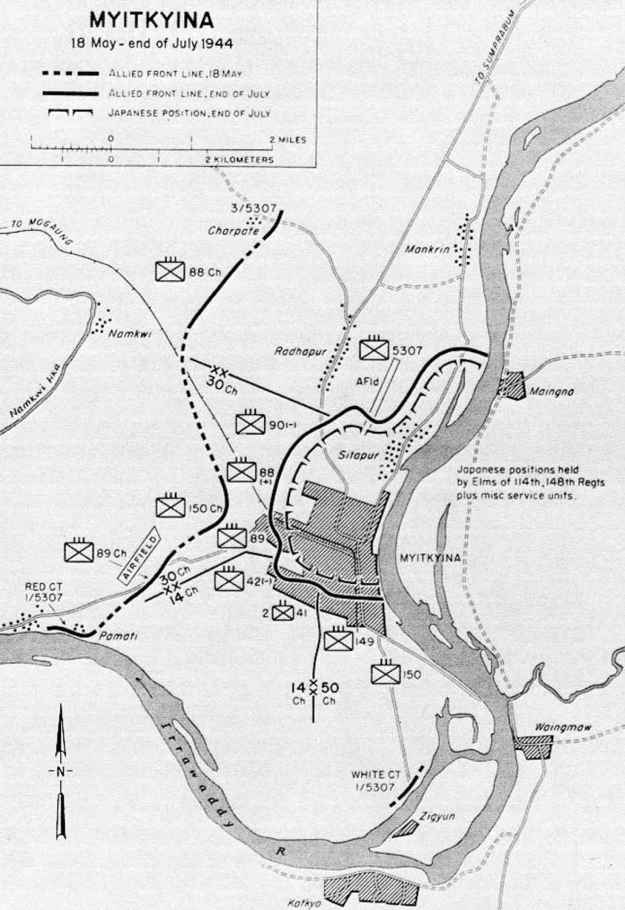

密支那之战的英文版地图,画面下方标有150的地方就是150团绕袭第一横马路的地点。

这三个要点,果然都在这条“高埂”公路的旁边。热带民族懒散的习性,让他们在重建密支那的时候,没有费时费力重新设计城区,而是一切依旧,这一点让考察工作变得比预想中容易。

找到了缅人寺,也就确定了“第一条横马路”的位置。1944年7月,这里,正是日军南部防线最坚固的屏障,总攻之前,在这里牺牲了许多中国士兵,其中一次战斗中就有两个连的部队全军覆灭。

总攻开始后,第150团在攻占缅人寺的战斗中,使用了坑道掘进战术,日军在发动肉搏反击失败后求援,虽然得到一个工兵分队的支援,但依然抵挡不住第150团猛烈的进攻。在战斗最后时刻,上藤中尉亲自携带爆破筒试图炸爆中国军队的坑道,被当场击毙。残余日军被迫向代号“马壕”的二线阵地后退,“马壕”就是中国军队记录中的“第二条横马路”。

值得一提的是,第150团就是那支5月份攻占密支那火车站,又被打出来的“丢人部队”。这个团并非远征军的老底子,而是从国内空运壮丁组成的新部队,尽管经过了美式训练并得到良好装备,但没有经过实战考验成为这支部队的致命弱点。也正是因为这一点,在火车站之战中第150团吃了大亏,成为各军笑柄。但是,仅仅一个多月的时间,这个中国团的战斗力就得到了脱胎换骨的提高。在密支那一个月的雨季作战,眼看战友在身边倒下,雨水和血水在一起流淌,每天在山崩地裂的炮火中冲杀,彻底唤起了中国战士的血性和凶性,将一向温良的中国普通农民变成了复仇的猛兽。在艰难困苦中,中国人永远是最坚韧的民族。从此,第88团、第89团、第150团、第42团,成为远征军中又一批最能打的王牌部队。

当然,这只是在抗日的战场上。内战中的远征军各部,远没有缅甸战场的威勇。从血火中杀出异乡的丛林,弟兄们实在不可能再积极地为谁打一场不知目的的内战。他们最终也不是所谓的职业军队,他们只是拿起枪的普通中国男儿,只有当他们有着值得用生命换取的目标,他们才会义无反顾,天下无敌。

一如缅北战场上的回家,一如抗美援朝中的保家卫国。

第150团的脱胎换骨,不禁让笔者想起了百团大战中的彭德怀元帅。在这次战役后,彭德怀曾经受到不少批评,认为他违背了八路军避实击虚的战略原则,打了过多的硬仗,损失太大。但是,跟随彭德怀多年的老部下,特务团团长欧致富道出了此战的真谛:“八路军是坚持敌后抗战的主力军、正规军,不但要会打游击,必要时,也得猛攻坚守,顽强拼杀,敢于啃硬骨头。”这应该是彭德怀的心声。这位中国元帅认为,百团大战“对于八路军三年的抗战工作是一个具体的检阅”,“对于八路军战斗力是一个新的提高。”这一战役,虽然在历次血战中为八路军伤亡很重的一次,但却真正锻炼出了一批能够打硬仗的队伍。当时担任山西抗日决死队政委的薄一波(决死队名义上总指挥是国民党将领鲁英麟,薄负实际的指挥责任),谈到此战中最艰苦的关家垴之战时说:“彭老总向我调两个团参加战斗,我是积极的。战斗中损失固然大,但这两个团也打出来了,成为决死队战斗力最强的两个主力团。”