第六章 打洛之一(第5/6页)

“长尾中尉指挥的前进阵地与本部之间被敌军侵入,双方的联络中断。与此同时,敌军大部队绕过正面阵地,从阵地东侧南下,包抄我军侧背。看到这种战局,大队的指挥官们立刻意识到必须尽快打通与长尾所部的联系,带上他们迅速后撤,否则难免灭顶之灾。”

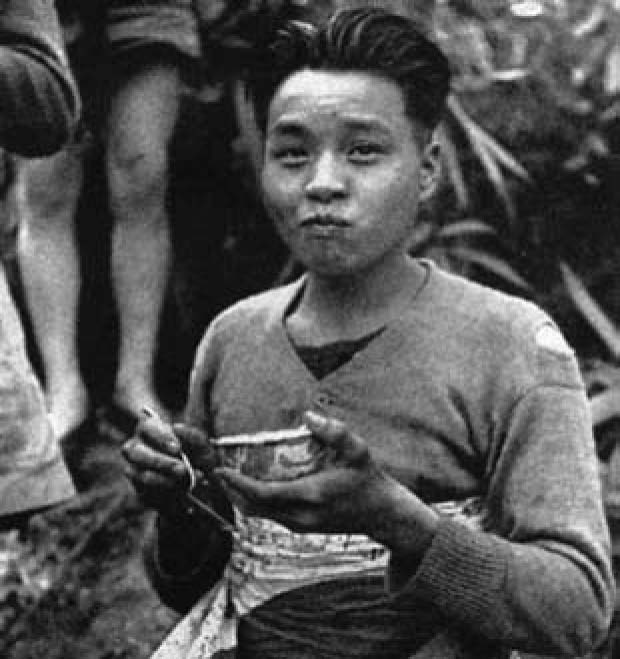

打通胡康河谷西口后,向孟关边修路边前进的远征军部队。

插入日军两部之间和迂回敌后的,为第65团第二营营长窦思恭指挥所部,他们本来留置在康道守护渡口,但全营求战心切,经傅宗良请示史迪威和孙立人,将该部作为生力军投入对日军第三大队的攻击之中。尝到迂回作战甜头的傅宗良,没有把第二营一千多名战士像添油一样加到进攻正面,而是命令他们穿过渺无人烟的原始丛林,向百贼河南岸日军阵地的后方穿插。

不过,此时,第65团的指挥权已经还给了廖耀湘,这位将军立即批准了傅宗良的计划。在国内战场,大多数国民党军队不敢进行这样大规模的敌后穿插,第一是因为部队主官缺乏控制下层兵士的能力,第二是因为没有这样的技术。

在缅北作战的远征军部队,可算是当时国民党军中控制力最强的部队。以新一军为例,官兵的思想非常一致——为归国而战。能够有这样一致的思想,一致的向往,使这支部队产生了一种知道为何而战,紧密团结的灵魂,这恰恰是很多脱胎于军阀部队的其他国民党军所缺乏的。这个灵魂使新一军的战斗力在缅北发挥得淋漓尽致,也隐含了这支部队在内战中失去抗日战场上活力的原因之一。所以,新一军敢打穿插。同时,他们也有这样的技术。第65团第二营部队的军官都携带有精确的地图和高效指南针,可以在丛林中准确地找到前进方位。

经过三天艰苦跋涉,24日,第二营准确地抵达日军战线之后的攻击阵地。此时,天降霖雨,第二营官兵裹着雨衣保持静默。新22师使用了很多英军的物资,比如他们的雨衣就很特别——这种英军设计的胶布雨衣,既可以拼接起来作帐篷,又可以将背包放在里面,外面包上胶布雨衣投入水中可作浮具渡河。在日军看不到的隐蔽阵位,一些第二营官兵将雨衣连接起来搭成帐篷,相依而坐,等待天明发起进攻。

王楚英的回忆录中称,“拂晓时分,官兵们在晨曦中迎来了甲申年的正月初一,在一声‘战斗开始’的命令下,12门81毫米迫击炮和36门60毫米迫击炮、16挺重机枪、54挺轻机枪,以及其他轻重武器,便从四面八方射击,不约而同地向敌阵地猛烈射击,爆炸声、密集的枪声震耳欲聋。敌军乱作一团,伤的伤、死的死,极少数幸存的敌兵像没头苍蝇一样到处乱窜。”

一个营就有近50门迫击炮,简直是让人瞠目结舌的火力密度。

王楚英的描述可以说真实反映了日军阵地上的混乱。井上咸回忆这次战斗说:“阵地遭到了几乎要摧毁一切的迫击炮集中射击,在这种情况下,孤立的前进阵地仍在顽强抵抗。但是,最终,残余的官兵不得不破坏或掩埋笨重的机枪和大队直属火炮,乘夜突围,与本部会合。”

微笑的中国远征军士兵,他扛在肩上的是一挺缴获的日本机枪。

胡康河谷战场实态。这是一名中国远征军驻印军通讯兵,在他的身后是一个避弹坑,在他前面是一个缴获的日本钢盔。他正在利用战地电话与后方通话,他的任务是使部队主力能够随时发现敌人任何向我军侧翼的迂回袭击。

仔细看这张照片,会发现这位笑得很灿烂的中国远征军战士腰上围的竟是一面日本太阳旗。

这一仗日军东乡、大桥两中尉战死,住江中尉负伤,人员损失很大。中方有两个毙敌数字,一个是280人,一个是691人。从日军兵力来看,前者的可能性更大。关于此战,井上咸写道:“强行突围的时候,无法动转的重伤员被留在战壕里,上面盖上一块帐篷,再压上草和树叶作伪装。面对这些伤兵不安的目光,突围的人员说:‘明天早上一定来接你们,请安静地等待。’实际上,除此之外,也没有别的办法安慰他们。”