海水火焰 ——黑白汤恩伯(第6/7页)

于是,汤恩伯在担任四省边区总司令以后,数年之间对日作战消极,只是通过大修工事组织防御。他的主要精力,集中到了发展自己的实力,拉拢胡宗南、戴笠组成势力集团,积极为蒋介石身后的继承问题打通道路,汤司令变成政客了。

一个军事将领的政客化,往往就是他军事生涯的终点。解放战争中,国民党的将军们中盛产政治家,可就是忘了怎么打仗。

何况汤恩伯本身的政治素养,决定了他在这方面难有作为。比如一度和他火热的戴笠,就对手下说过:“胡宗南在关中要学左宗棠做西北王。没有料到汤恩伯做了中原王还不满足,竟想学起曹操来了。我劝他英雄本色是应该有大志的,但功高压主决无善终之理。”蒋介石可以容忍左宗棠,但恐怕容不了曹操,从蒋的手段看,汤若无中原惨败,也难有善终。汤恩伯对政治的看法就是实力,具体地说就是兵力,因此他在中央除了蒋的宠信外并无多少势力。汤在四省边区,虽然没有积极的作战,却大肆扩充兵力,补充团、补充旅等部队到处建立,形成了足有40万人的军事集团。实际上,这种良莠不分的做法,正给自己带来了灭顶之灾。

这是因为兵多并不意味着战斗力增强。中原会战汤部新扩编的部队战斗力极差,一触即溃,真正打仗,还要靠汤的老部队,扩军效果可谓微乎其微(当然如果没有日军的进攻,抗战结束后,这支部队会成为汤的一大资本)。汤部在抗战开始,以精兵称雄,此时率领战斗力参差不齐的40万大军,机动迟缓,纪律混乱,装备不一,对汤的指挥能力是极大的考验。事实上,汤在这个考验面前得分没法说很高。抗战后期的汤恩伯对政治更加敏感,对军事的灵感已经烟消云散,这个缺点在解放战争中越发的明显。

日军1944年4月13日开始中原作战,5月6日就打通平汉线北段,完成主要作战任务。除许昌、洛阳(打到17日)抵抗顽强外,汤军团的表现只能用“崩溃”来形容。当时的日军是不是不可战胜呢?其战斗力虽然强大,其实也不尽然。日军进攻到河南南部,灵宝会战中,马法五的“白头军”装备远不如汤部,却能够取得比汤部好得多的战果,连日军旅团长木村千代太也被击毙。所以,汤部的溃败如果仅仅归结于日军过于强大不够公平。汤扩军无度,兵多需要的补给、装备就多,给中原地区增加了沉重的负担,造成当地人民与汤军的对立,也严重影响汤军官兵的士气——连保境安民都做不到,士兵们不知道为何而战……迅速扩编的部队纪律性差,战斗力弱,战斗中争相奔逃,给本来能够作战的部队也带来了“雪崩”的影响。史称汤部在河南和日军交手被打惨了,豫西民间武装和汤军冲突,只要有几个会日语的民团大喊几声,汤军就蜂拥败退。

对军政关系认识的粗糙以及在实力问题上的短视,给汤恩伯带来了苦果。和日军对峙数年,军事上的准备却不足,对日军研究不够,则更是汤作为指挥官应该负责的地方。

应该说,汤在中原的确打得很糟糕,不值得为他开脱。他的确撤出了自己的基本部队,但重武器装备损失惨重,其战斗力和战前已经不可同日而语。根据日军回忆,汤部在河南的工事相当不错,曾经有日军登山望汤军工事“血液凝固”的感觉。遗憾的是,工事里面却没有人防守。所谓兵败如山倒,大体如此,大约也不是汤不想顶住,而是无法控制局面了吧。

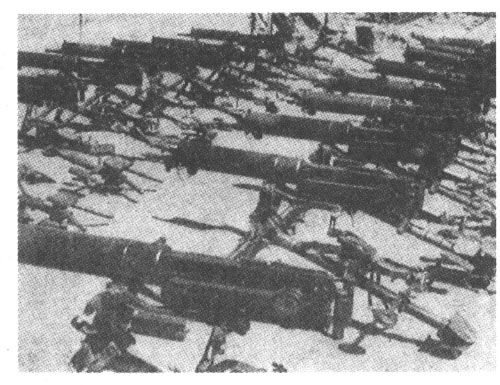

在缺乏重武器的中国军队中(反坦克部队只舍得打一发实弹做训练),如果看看下面汤军被日军缴获的装备,大约也难以原谅汤的溃败吧。

日军回忆,中原会战,是日军侵华战争中缴获最多的一次战役,汤司令难辞其咎。

国产大批掷弹筒。都带有真皮的罩套,做工精致,但是在没有开封的情况下就被日军缴获。

被俘的重机枪,这是中国军队一线的重要武器,枣宜会战中曾有为了抢回一挺重机枪牺牲17人的纪事。