昔日重来 ——存于日本的老照片重现中国抗战(第3/4页)

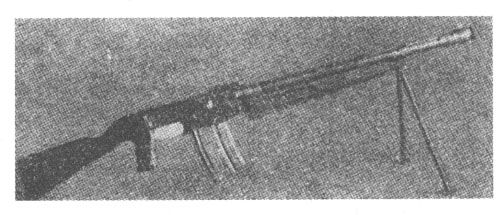

中国军队使用的机枪系列。

这是瑞士的启拉利轻机枪——装备7.92MM,25发弹夹,是上海作战中“别动队”使用的。

这个是丹麦的麦德森机枪,徐州会战时川军使用的。

3号 法国哈奇开斯1922式-8MM,15发弹夹,扣几下扳机就得换弹夹,徐州会战中滇军使用的。

4号 捷克轻机枪,打得日军闻风丧胆的ZB26。

5号 比利时30式勃朗宁轻机枪——装备7.92MM,20发弹夹,号称一代名枪,是税警总团使用的。

6号 英国布伦式轻机枪,枪口消焰器缺损。

7号 中国自己造的ZB26仿制型轻机枪。

从这些五花八门的轻武器,可以想象当时中国的后勤是多么的压力巨大。

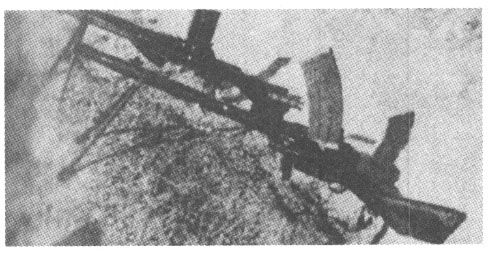

五、在日军阵地前战毁的中国战车

由于数量稀少,战斗力不足,中国装甲部队在抗战中,特别是抗战前期作战的资料颇为罕见。在我于日本收集的二战资料中,兰封战役期间中弹焚毁的中国装甲部队菲亚特战车是一张比较醒目的照片。

这种意大利制CV-33菲亚特战车是一种小型战车,乘员两人,重不过3吨,仅装备着9毫米或者7.62毫米机枪。这种战车和日军称为“豆战车”的94式轻型坦克属于一个级别,火力和装甲方面还要弱一点。抗战之前,中国军队曾经从意大利购买了若干这类战车使用。限于国力,虽然急于发展自己的装甲部队,中国购买的却只能是最为便宜的装备。意大利自己也大量使用这种战车,占了二战中意军战车的75%,但是战绩不佳。

这张照片吸引人的,是那种火中凤凰般的悲壮。我手中所拿到的材料中,颇有几张抗战中损失的中国战车的照片。它们有一个特点,那就是几乎都带有被击中、击穿、损毁的中弹点,有的可称遍体鳞伤。我想,这从一个侧面证明了敌强我弱之下,中国装甲兵为了保卫自己的战车曾怎样勇敢的奋战过。因为那个时候中国军队的战车太宝贵了,装甲兵作为军中的宠儿,恐怕也是颇有荣誉感的一个兵种。

那么,这辆战车是何时何地购买的呢?我的判断,它可能有两个来源,第一个是1933年国民政府为了建立装甲力量,成立军政部战车营,购买过一批意大利轻型战车,有可能是CV-33;另一种可能是孔祥熙在欧洲考察期间,交通辎重兵学校教育长徐庭瑶中将委托他从意大利购买一批CV-33(据说是20辆,也有说法达到100辆,我认为这不大可能,因为八一三开战时中国总共战车也不过百辆),1936年到货。只不过孔有一定的私心,希望如同宋子文一样建立自己的私人武装,所以这批战车始终存在南昌行营,而没有拨付下去。这两支战车装备,后来都编入二〇〇师。可以肯定的是,在兰封被击毁的CV-33战车,是陆军二〇〇师所属的部队,具体的番号可能是师直属侦察营。

兰封会战后,日军在检看中国军队放弃的CV-33战车残骸(独家收集照片)

陆军第二〇〇师的前身是杜聿明指挥的交通辎重兵学校装甲兵团。

军政部配属的意大利战车编入杜聿明装甲兵团第一大队(营)使用。杜的部队中,第一大队的三个中队淞沪南京两战拼得非常狠,第一中队的主力战车6吨维克斯坦克随八十八师猛攻杨树浦,第一中队中队长阵亡,损失很重,此后又投入汇山码头突破之战。第二中队中队长代理指挥(第二中队自己装备轻型水陆战车,不具备突击能力)又阵亡。整个战役损失维克斯6吨战车3辆,被击伤8辆(值得一提的是现在这3辆被击毁的维克斯的照片都已经找到了),但是这个中队的参战也给日军带来相当大的损失。第三中队装备德国战车和意大利CV-33轻型战车,在南京汤山、雨花台、光华门等地迭次激战。日军纪录,1937年12月8日,第三中队的德国I型战车曾经冲入日军一个指挥部,打死在当地采访的日本著名记者浜野嘉夫。(战斗过程详见本书《铁甲悲歌——追寻中国早期装甲部队在抗战中的影子》文),但由于唐生智组织的撤退仓促无方,德国战车终于全部损失。