第三章 中国议会第三章中国议会(第2/29页)

世为杭州八旗驻防的金梁(字息侯)与国会确有直接关系。唐才质《自立会庚子革命记》将他列入该会文事会员表,称:

戊戌己亥期间,与唐才常在沪相识,意气尚洽。戊戌政变后秋祀孔子,约同人会祭于杭州。是日先到者为唐才常、沈荩,自沪来会,密议结合会党,起义救国。息侯为介绍青帮首领张啸林,是为联络青红帮哥老会之始。初以孙中山先生力持排满,不能明合。及容闳博士自美国回沪筹商,主张团结力量,绸缪国是,而孙、唐合作之议始定,盖合君宪、革命及哥老会青红帮而为一也。自立会将起义,唐本约息侯同赴武汉,赞政事,旋以他故,请息侯留守上海,帮同照顾后方事务,得免于祸。……以余所知,满人有意勤王,亦不反对革命,除息侯外,实不多见。[12]

所述与史实大体相符。章氏特意提出寿富、金梁,要求与会员歃血为盟,“如有引蒙满人入会者,同会共击之”,以断绝各种借口托词,似有实事,而非虚指。

金梁在所撰《瓜圃述异》中,记述了他与章炳麟的交往:

章太炎少以排满名,而与余一见如故交,往来无忤。《苏报》陈君父女及张伯纯、吴彦复等,皆其介见。尝偕访宋燕生恕,宋素谨密,见而骇曰:“二君何可同游耶?”亟托词引余出,品茗市楼,切劝至夜午不止,垂涕而道:“盖虑二人争意见,终恐不免一伤也。”余笑谢之。未几日,太炎开会演说,主排满,当首诛金某,谓:“但愿满人多桀纣,不愿见尧舜。满洲果有圣人,革命难矣。”于是众皆戏称余为满洲圣人。而二人交往如常。忆一日,偕访唐佛尘才常,未遇……。及党祸既作,太炎返里,不敢宁于家,寓凤林寺。吾营少年,共约邀击之。余闻讯,急驰往,强众散归。太炎始终未知也。[13]此说可与上述推测相印证。

1899年底唐才常函告康有为,言及金梁在戊戌政变后的态度表现,作为南方舆论普遍主张尊王,“海内士夫之议论黑白渐著,而彼元奸巨憝之不敢遽动于恶,以撄天下之怒”的力证,他说:

杭州驻防瓜尔佳氏,且敢明目张胆上书那拉,以膺权贵之锋。其人名金梁,满洲生员,年二十余,慷慨有大节,昨常亲至杭州,径造其庐与谈半日,闻渠日砺一剑,为杀荣、刚之用。又孔子生日亲率满人设主大祭,而以去秋殉难六君子配之,见者愕然。[14]

其时章炳麟《訄书》刊行,“此书汉人虽读之感痛快,但畏祸,不敢多为传布;而杭州驻防金梁,乃购数十部分赠满人之识字者,说:‘汉人已如此,我们还可不振作吗?’金君倒真是章君的知己了”[15]。章氏的意见未被接纳,国会要人又主张大合而反对排满,金梁直接间接参与其事,亦非没有可能。

国会成立后,领导层托日本东亚同文会干事井上雅二到南京联络同人,扩展组织,经过一番活动,俞明震(浙江)、刘世珩(安徽)、易顺鼎(湖南)、傅苕生(江宁)、顾云(江苏)、薛华培(四川)等人表示赞同附和。[16]

除南京的响应者外,国会会员主要分为四部分,其一,以唐才常为首的康、梁派,包括张通典、狄平、沈荩、唐才质、龙泽厚等;其二,以汪康年、叶瀚为首的江浙派,有汪立元、汪有龄、丘震、孙宝瑄、宋恕、夏曾佑、胡惟志,以及与之关系密切的旅沪人士沈士孙、孙多森、孙多鑫等;其三,因义和团事件由京津等地避乱南来者,如严复、王修植、伍光建、陈锦涛、方城、蒋新皆、温宗尧、赵从蕃等;其四,其他新学名士,如容闳、郑观应、文廷式、陈三立、丁惠康、吴保初等。后两类虽各有政见,却较少派系意识,周旋于康、梁派与江浙派之间。可以说,弄清康、梁派与江浙派的关系,是把握国会内部派系组合的关键,也是探讨分析国会宗旨主张与实际活动的前提。

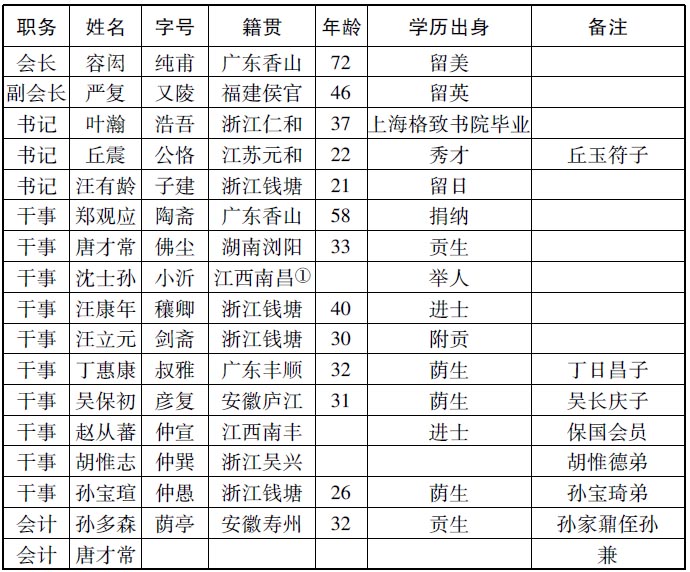

国会领导层的基本情况如下:

据此,江浙派在国会中占有明显优势。国会两次集会,第一次叶瀚任主席,第二次确定干部,属于这一派的有书记叶瀚、丘震,干事汪康年、沈士孙、汪立元、胡惟志、孙宝瑄,另外干事郑观应、会计孙多森与该派关系密切,副会长严复和干事丁惠康、吴保初较为中立。赵从蕃的组织活动与唐派联系较多,但观点与汪派一致。只有会长容闳偏袒唐才常。与正气会时期相比,唐才常派的地位明显下降。原来唐才常任正气会干事长,沈荩任事务员,加上张通典、狄平,虽无地利之便,势力却略占上风。