千万不要得罪知识分子(第3/4页)

第二件,毁坏学校及办学机构。伴随着对孔像孔庙的焚毁,是对学校等办学机构的毁坏,太平军“所陷之处,凡学宫正殿两庑木主亦俱毁弃殆尽,任意作践,或堆军火,或为马厩,江宁学宫则改为宰夫衙,以璧水圜桥之地为椎牛屠狗之场”152,镇江府学、丹徒县学、高淳学宫、金坛庙学,江阴庙学、吴江震泽县学,常熟昭文县学宫、青浦学宫、南汇县学宫等均于咸丰十年(1860年)“焚毁无存”、“仅存瓦砾”“废圯殆尽”153。苏州士绅冯桂芬在《重修吴县学记》中感慨:太平军“踞吴,始举三学而一空之,为八百余年未有之大劫,吾道之厄于兹极矣”。

第三件,焚书。定都南京之后,经洪秀全批准,1853年出版了《诏书盖玺颁行论》,宣布“凡一切孔孟诸子百家妖书邪说者尽行焚除,皆不准买卖藏读也,否则问罪也”154。秀才马寿龄在《金陵癸甲新乐府》中记载了南京城里焚禁古书的场面:“搜得藏书论担挑,行过厕溷随手抛,抛之不及以火烧,烧之不及以水浇。”155

当然,否定所有的文字这种过激的文化政策也引起了领导层内的质疑。1854年正月二十七日一更时分,天父(杨秀清)再度下凡,作出最高指示:“前曾贬一切古书为妖书。但四书十三经,其中阐发天情性理者甚多,宣明齐家治国孝亲忠君之道亦复不少。故尔东王奏旨,请留其余他书。凡有合于正道忠孝者留之,近乎绮靡怪诞者去之。”156

太平天国为了将书籍去伪存真,取其精华,弃其糟粕,设立删书衙,删改《论语》、《孟子》、《中庸》、《诗经》、《礼记》、《春秋左传》等古籍中与太平天国教义不一致的内容,宣布一切儒学经书要经过删改才准许刊行诵习,但直至太平天国1864年覆亡,始终未出版删改后的四书五经。

1860年后,洪秀全对传统文化的排斥又趋激烈。在苏南地区,毁弃和焚书的事屡见史册,据《漏网喁鱼集》记:苏州“书籍字画,可谓罄洗一空”;《嘉定县志》记载,“奉部颁发书籍,咸丰十年被毁无存”;战后江南的几个藏书阁,扬州大观堂文汇阁、镇江金山寺文宗阁、杭州西湖行宫文澜阁、宁波天一阁,都被扫荡无余,藏书散失毁弃。正因如此,苏南的知识分子哀叹:“经典书籍,弃等秽污,自古流寇之毒祸,未有如是烈者。”157“我恐焚书坑儒之后,未有如此之大劫也。”158“至可恨则莫过残毁书籍,贼教目我书为妖书,近日沿江各郡邑藏书之家如汉阳叶云素先生,扬州阮文达公,秦敦夫、程穆堂两先生各第,皆牙签万轴,多人间未见书,不啻琅嬛福地,而逆贼一至,非付之一炬,即用以薰蚊烧茶,甚至遗矢后用字纸擦之。”159

十四年的太平天国运动,对中国传统文化造成的破坏是无法弥补的,尤其是江南地区。

这样的破坏不可能不遭到广大知识分子的反抗,《盾鼻随闻录》、《江南春梦庵笔记》等伪书的出现也反映了知识分子对太平天国的反感与痛恨,大量关于太平天国史料(除外国人写的以外)也大都以“贼”称太平军与洪秀全等。

反对太平天国的知识分子中,突出的代表就是曾国藩。

曾国藩(1811-1872年),比洪秀全大3岁,一个成长经历跟洪秀全完全相反的人。自幼虽笨,但勤奋好学,6岁入塾读书,8岁能读八股文、诵五经,14岁能读《周礼》、《史记》,同年参加长沙的童子试,成绩列为优等。1833年为秀才,23岁中举人,28岁时殿试考中了同进士,朝考列第一等第三名,道光皇帝拔置第二名,授翰林院庶吉士。33岁升任翰林院侍讲,钦命为乡试(四川)正考官,充文渊阁校理,那一年洪秀全第四次考秀才落榜。1850年,洪秀全正在谋划起义时,曾国藩任兵部右侍郎兼吏部左侍郎。

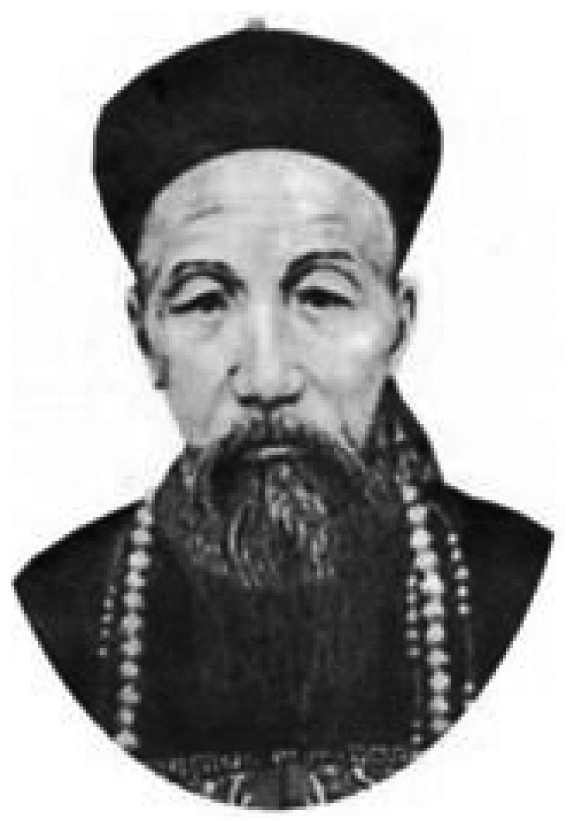

曾国藩像

曾国藩一生修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,洪秀全的革命不仅冲击了他的现实世界,而且冲击了他的理念世界,愤然扛起了对抗洪秀全的大旗。1853年,借着清政府寻求团练力量镇压太平天国的时机,他趁势在其家乡湖南一带建立了一支地方团练,称为湘勇。1854年2月,曾国藩发表了《讨粤匪檄》。