第03章 731部队旧址查证(第4/9页)

出发前夕,D·S先生提供的回忆和建议,具体而富于启发性。

作者注

哈尔滨电影发行公司的王之堃先生于1956年四五月份进入平房区731部队旧址,拍摄了整个设施被炸毁后的情况,作为地方史学会的资料。我们在该公司的试映室里看了这部资料影片。这是战后首次拍摄731部队旧址的影片。听说,现场一直保留着战争结束时破坏的原样。关于这部影片,将在以后加以叙述。

“马鲁太”小屋的值勤表

关于731部队的特设监狱,后来又有若干名原部队人员寄来了新的证词。特设监狱(“马鲁太小屋”)的负责人是石井四郎的二哥细谷刚男。他是军队文职人员,享受高等官待遇。管理“马鲁太”的特别班,每班由6-7人组成,包括摄影班在内,共约100人。细谷刚男是这支队伍的指挥官。

特别班人员的工作安排:上午8:00进入营门,直到次晨8:50,通宵达旦地工作。

工作分为管理“马鲁太”事务、炊事和看守监狱三大类。晚上10点全部人员出勤,而后每隔两小时换一次班轮流睡觉。

特别班备有一本《巡回日记》,足有三本大学用笔记本那么厚,以红线划为两栏,一栏记入“马鲁太”的编号,另一栏记录巡回情况。

“马鲁太”的编号从101开始到1500结束,这和负责X光透视的在田班的管理编号(在本书第二集中已叙述)是一致的。

巡回从上午10点开始,每隔六小时进行一次,最后一次狱内巡回是在“马鲁太”就寝前,晚上8点左右进行。

腰上挂着毛瑟枪的六名特别班人员巡查各个牢房,让“马鲁太”从通话和送饭用的小窗口伸出手来试脉测体温。

写进《巡回日记》的内容:次晨交班时,在细谷技师列席的情况下,向下一班报告。如果发生事故(“马鲁太”生病,出现异常情况或病情变化),需要较多的时间,但通常巡回一次的时间约需30分钟。

各牢房内均安装有警铃,“马鲁太”感到身体异常时,可以自己按铃通知特别班办公室。

夜间常常响起警铃,这时立即叫醒正在打盹的特别班人员,全体人员连忙赶往报告异常的牢房,预防“马鲁太”闹事或逃跑。

开始进行细菌活体实验时,巡回的特别班班员也有被感染的危险,给正在实验的“马鲁太”试脉时,班员们必须穿上白色衣服和高统防护靴,加以保护。巡回结束以后,还要在专用消毒室里进行全身消毒。

“马鲁太”的讲习会

在特别班工作的人,事先要接受细谷技师的“讲习”。

“……‘现在让大家看看牢房,关押在这里的是按满洲人、俄国人人种分开的,把他们叫做‘马鲁太’。许多‘马鲁太’是供研究用的材料,患有鼠疫、霍乱和赤痢等,要特别注意不要过分接近他们。试脉时,为了避免感染,要这样……’等等。”原特别班人员这样回忆道。

“特别班人员日夜都带着消毒棉,边擦手指边进行巡回。监狱一层中间是走廊,两边是牢房,每栋有12间牢房。1938年时,特别班人员每月增加25日元的危险津贴,那时大学毕业的工薪人员每月才拿30日元左右的工资,我们算是高薪了。”

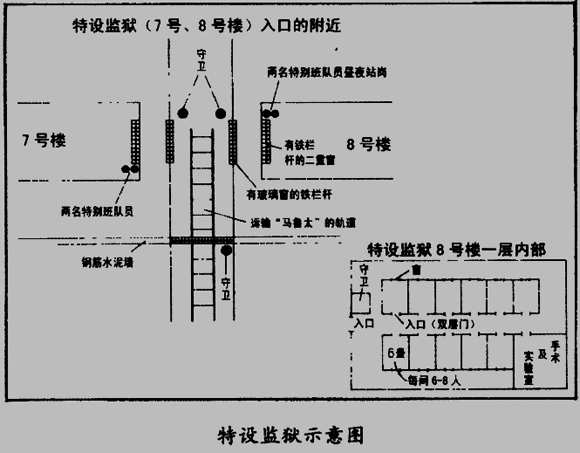

据这位特别班人员说,“特设监狱里虽说有地下室,但规模并不大”。关于这一点,另一位特别班人员提供的证词是:“‘马鲁太’是经由地下通道运进7、8号楼(特设监狱)的。地下通道有轨道车用的铁轨……从口字楼中央走廊通往7、8号楼,院子设有坚固的铁门,经常有警备人员在门旁站岗”。

从口字楼到位于楼的一端的高桥班的解剖室,是由地下道连在一起的。这在第一集中已作了介绍。这个地下道延伸到解剖室的距离很短。部队人员把口字楼一层通称为“地下”。

一位特别班的人员为我们绘制了一份特设监狱一层的平面图。

第三根烟囱

从口字楼去锅炉房。再次乘上汽车绕过原卫兵室前大街,沿铁路线把车开到不能再开的地方。

下车后,我们继续沿铁路线往前走,不一会儿两根很怪的烟囱呈现在眼前,用我的照相机无法拍下它们的全景。