第四章 死亡旅行(第5/7页)

本来两广事变是一个绝好的机会,张学良、杨虎城事前甚至已商定,如果蒋介石对两广动兵,则出兵援助两广。

可是出乎意料的是,随着事态的发展,除了两广自己以外,能出手相助者甚少。

真正响应的也有,比如李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴这些人,可他们都早已过气,空喊谁不会,但又能起到什么实际作用呢?

此时当然不是公开跳出来和蒋介石叫板的时候。

等到两广事变结束,张学良、杨虎城与蒋介石的紧张关系不仅没有得到缓解,反而再趋紧张。

因为蒋介石搞定了南方,可以专心致志来搞北方了。

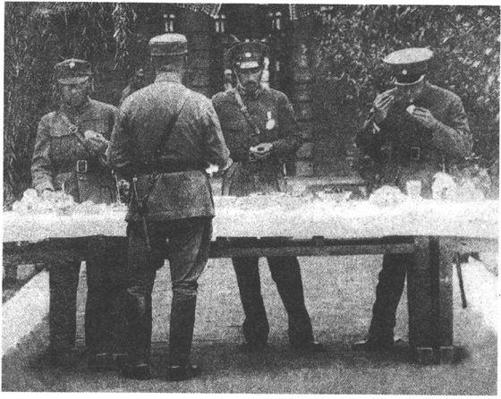

张学良、杨虎城和蒋介石共进自助餐

张学良、杨虎城要自保,就只能和其他北方巨头一起,把“逼蒋抗日”进行到底。

先是谏诤。

以杨虎城所处地位,他不可能出这个头。因此最初进言的是阎锡山和张学良。

趁着蒋介石举办五十大寿,一片喜气洋洋,大家都高兴的机会,阎、张相互看了一眼,便开始小心翼翼地献上忠言,希望“委座”能放弃武力削藩政策,停止内战,一致对外。

那一阵蒋介石像走钢丝一样,但接连着搞定“福建事变”、“两广事变”,让自己也有点环顾宇内,雄视左右的感觉,正在兴头上呢,如何能听得进去。

说来说去,不就是想让我不要跟红军作战,然后你们都不用打仗,彼此相安吗?

不可能!

阎张两人,一个想联合红军,一个已经联成了,自然都不肯轻易放弃自己的主张。

蒋介石的脸色开始晴转多云,不好看了。

跟你们说好多遍了,红军已成强弩之末,这个时候,如何能够停手!

他气呼呼地问阎、张:是我服从你们,还是你们服从我?

话说到这个份儿上,阎、张只好却步了。

出得门来,阎锡山第一个哭了,老泪纵横,当着一个晚辈。

看来指望“蒋先生”是没有用了,他断然不会采纳我们的主张,一切全得靠自己,我们自己干吧。

一边说一边哭,还紧紧地握着对方的手,用力地顿了一顿,以示自己的悲愤之情。

张学良当时非常感动。

原来阎锡山对蒋介石的看法比自己还大。那句“我们自己干吧”不就意味着,在南方逼蒋失败后,我们北方可以继之而起吗?

只是这一次,毛头小伙终于输给了千年老狐狸。

阎锡山其实就那么随口说说而已,内心里,他虽然也希望避免跟红军作战,但不到万不得已,他是绝对舍不得再扔下家里的坛坛罐罐出来造反的。

要知道,他和张学良的心态完全两样,一个尚有一大堆家业,要“保住家乡”,另一个却是两手空空,时时刻刻想“夺回家乡”。

不过阎锡山那已经出神入化的表演,却带给张学良一个错误的信号,让后者产生这样一个错觉,即如果张学良、杨虎城这时候揭竿而起,北方诸侯是一定会群起响应的。

屡次进谏未果,少帅愤愤不平,回到西安后,他就问杨虎城有何高见。

杨虎城看了他一眼,问他是否真的有抗战决心。

张学良点点头。

随后,杨虎城说了一句堪称石破天惊的话:

余等可行挟天子以令诸侯之事!

曹操把汉献帝扶上宝座,明为皇上,暗为人质,用以号令天下,你说这是什么意思?

张学良虽已有心理准备,但一下子被点醒,仍然骇了一跳,以至于好半天回不过神来。

见张学良如此表现,可把杨虎城给吓住了。

虽早已是同盟者,但杨虎城脱口而出的那句话,很大程度上仍是试探性的,因为一旦对方不同意,或泄露出去,那可是有杀头之罪、灭顶之灾的。

张学良感到了气氛的异样,马上宽慰杨虎城,表示自己绝不会做卖友求荣的事,但这件事实在太大,还是需要再从长计议。

很快,他们就探听到了蒋介石对东北军和第十七路军的最新处置方案。

第一个方案,两军服从“剿共”命令,重新开到陕甘前线去,对红军发动真枪实弹的全面进攻。两军在前,中央军在后。

第二个方案,如果你们不想打红军,那对不起,请让开道,东北军到福建,第十七路军至安徽,这里给中央军来“剿”。