二、故宫的营建(第2/3页)

晋宏逵:工匠应该是在全国范围内征发的。但是从南京、北京、山西、江苏这些地方征发的比较多,因为那里算是当时比较发达的地方吧。有些记载提到,甚至交趾地区有一技之长的人,也都被征到了南京。他们会不会到北京不敢确定,但我觉得从道理上来说,应该是南京有工程就在南京干,北京有工程就到北京来了。

王鲁湘:而且是熟练工了。

晋宏逵:当时人家说需要的就是这些特殊工种,包括写字写的好的都到北京来了。

王鲁湘:我在中华门上看到很多砖上都刻了工匠的名字和家乡,北京城是不是这样的?

晋宏逵:北京没有那么多的砖文记载,文字记载也很缺乏,很难说清楚哪个工匠是从哪来的,但对那些指挥者还是有记载的。在明代,工匠干得特别好可以当官,就是“干而优则仕”。

王鲁湘:至少能当个负责工程方面的官。

晋宏逵:有的能当上工部侍郎,相当于现在的工程部副部长了。

王鲁湘:有一种说法,说当时主要建筑的技工活是“香山帮”干的,香山代指苏州,因为它位于苏州太湖之滨。苏州人在这里干主要的技术活,是这样吗?

蒯祥塑像

晋宏逵:香山那边比较出名的工匠就是蒯祥,“香山帮”是不是以他为主的工匠队伍,这个不好说。但我觉得,从一种文化现象来看,北京城的建筑艺术、布局等等,肯定受了南京的影响。但是往更深处说,最初的原型应该是中都凤阳城。凤阳的石雕之类到现在为止都是最精美的。

王鲁湘:实际上还是以凤阳都城为蓝本,然后把它移到北京来。我们在苏州还能看到蒯祥的墓,他最后也封了官吧。

晋宏逵:他做到工部侍郎。到正统71的时候,中央财政匮乏,有人提出意见说封的工部的官太滥了,副部长好几个,就把他们都拉下来了,变成了营缮所的所正,好像是正七品。等这阵风过去以后,他们又官复原职了。

王鲁湘:说到蒯祥的时候,我们就会提到这样一个问题:这么大规模的都城建设,我们现在有很多的建设设计院,甚至有首都规划委,有几百上千号的工程技术人员在做着规划和设计的工作,而且会有一个建筑的总规划师,当时有没有一个总建筑师、总设计师的职务?款祥是不是这样一个人?

晋宏逵:还不是,当时没有这个职务。当然从行政的序列来讲,工部官员负责这个事。当时有一个叫蔡信的人,对整个规划恐怕起了很大作用,但是没有什么明确记载,那时好像也没有总设计师这个概念。

王鲁湘:那蒯祥是做什么的呢?

晋宏逵:他是木工。

王鲁湘:过去老百姓建房子,不需要建筑师,也不需要先出图纸,木工就是一个设计师。建什么样的尺寸,用什么材料,都是他说了算,其他的泥瓦匠都是跟着他走的。蒯祥是不是下线的主要工头,有一点类似于现在的建筑师。

晋宏逵:蒯祥的作用肯定很大,但是从《营造法式》的记载来看,放线做地盘是第一道工序,也是现场最大的第一道工程,做这种工作的应该不是木工,而是另有其人,只是我们现在不太清楚。有传的、载入史籍的或者为一些文人笔记所涉及的,都是那些后来当了官的人。

王鲁湘:还有一种说法,故宫的总设计师是个交趾人,姓阮。

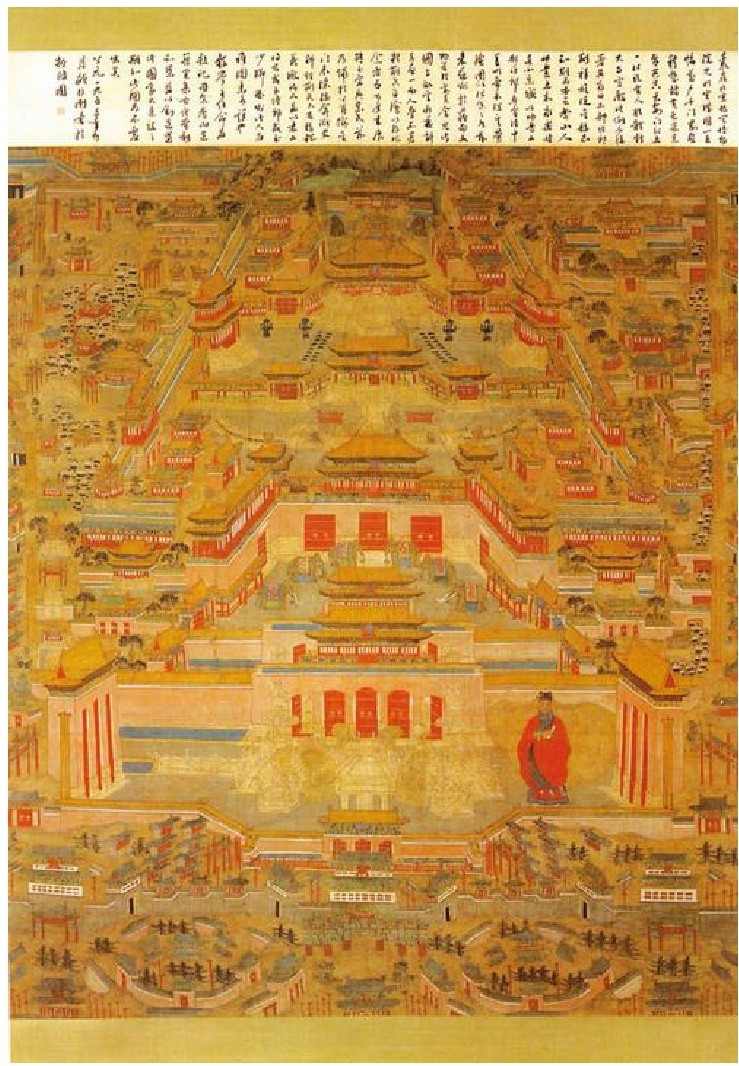

紫禁城图谱

晋宏逵:他叫阮安,是一个太监。据说这个人有规划和策划能力,主要工作是在正统年间完善北京城的建设,修北京九门。当时永乐虽然把北京城的规模定下来了,但城门楼还没有完成,另外,城外、城壕上的桥还都是木头桥。于是,做了工部负责人的蔡信放话:要做这个事,非十八万人不可。阮元接受这个任务以后,就利用过去积累的建筑材料来建城楼,而且不征调民夫,只用了在京师的万余名士卒。这在当时得到了很大的称赞。阮元写过一本有关他主持的工程的书,很可惜的是,由于他是个太监,司礼监的太监不赞成他出版,所以这本书就散失了。

王鲁湘:我看过一张图,上面画着整个紫禁城,旁边站了一个人。这个人是不是和紫禁城的建设有关?