半个蚕茧 两岸恩怨(第9/10页)

张光直先生:

您1973年11月27日来函已收到。

关于您希望来国内参观访问的愿望,我是能够理解的。据我所知,近年来旅居国外的外籍中国学者,多想回国参观访问,但由于面前条件所限,未必能一一满足。不过,我觉得,您如愿自费来华,可向我驻美联络处提出申请。

此复,并致良好的祝愿。

夏鼐 1974年1月30日36

随着国内政治形势的逐渐好转,夏鼐与张光直越走越近。张光直以他的谦虚博学,赢得夏鼐的好感;夏鼐对中国考古所作出的贡献,也令张光直敬佩。更何况,研究人类学的张光直不能离开中国这个大背景,领航中国考古学的夏鼐也要加强国际学术联系。还有一个根本的原因,就在他们有一种间接的薪火相传关系:夏鼐长张光直二十一岁,李济是他们共同的老师,高去寻、石璋如等既是夏鼐昔日的好友,也是张光直的师辈。所以,这以后的往来通信中,除了讨论学术,交换信息,提供互助,还经常有问询昔日师友,代台湾的师友寻访大陆亲友一类的话题。渐渐地,夏鼐后来致张光直的信,充满了久违的温情。如1979年9月20日,转告高去寻的儿子高适际的下落,信中的人名也许是出于谨慎的原因,只用了一个姓;1982年11月24日探问高去寻的消息,转赠在海外拍的高去寻、张光直的合影;1983年7月22日转告高去寻,尹达已去世的消息;1983年9月10日,“……前承嘱托打听石二哥在大陆家属情况,现已得消息,兹另纸附奉,以便转去,并望代为问候……”37信中的“石二哥”即石璋如。20世纪30年代参加安阳发掘的十位青年以年龄或入所的先后顺序互相称呼:老大李景聃,老二石璋如,老三李光宇,老四刘燿,老五尹焕章,老六祁延霈,老七胡福林,老八王湘,老九高去寻,老十潘悫。“文化大革命”期间,考古“十兄弟”变成了一个反动集团,“造反派”曾逼问“走资派”尹达:“你当年参加殷墟考古发掘时,在反动学术权威李济指使下,加入了什么反动组织?你们结拜的‘十兄弟’都干了些什么反动勾当?必须老实交代!”……几十年后,“十兄弟”分隔在海峡两岸,且大多凋零,夏鼐笔下一声“石二哥”,读来既觉亲切又备感沧桑!

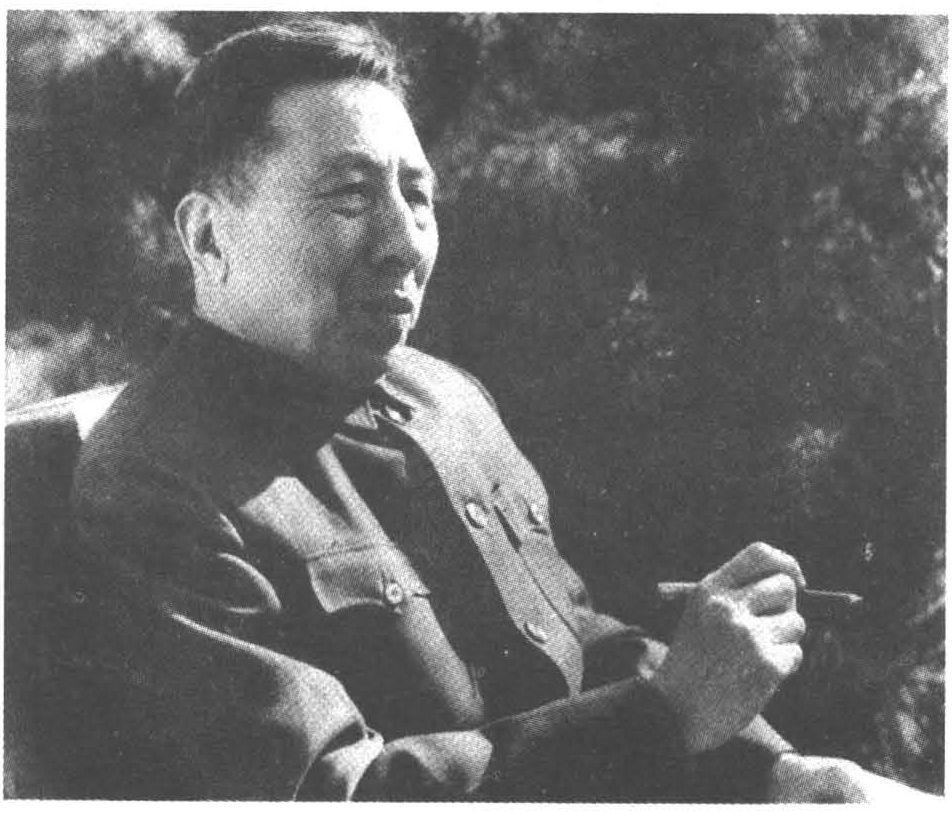

中国社会科学院副院长兼考古研究所名誉所长夏鼐。

李济之子李光谟曾给我讲了一件事:

父亲去世后,给我留了一笔钱,交给他的干女儿、语言学大师李方桂先生的女儿、美国加州黑华德大学人类学教授李林德代管。1982年,我向夏鼐先生建议把这笔钱捐出来设立一个“李济考古学奖”。当时,两岸考古学界已经有了交往。夏鼐一听我的建议最初非常兴奋,非常高兴。他说,应该应该。我去办,估计问题不大。

但事情的难度大大超乎我们的估计。他先是打电话告诉我,上头批准了,让我快点把钱弄回来。于是我很快托人把美元寄回来(一到国内就成了人民币)。但结果石沉大海,再无消息。

夏鼐先生后来躲着我。我去找他,问他秘书,他秘书说他不在北京,根本就见不着。这件事的结果是后来一个朋友告诉我的。设立“李济考古学奖”的风吹出去了。一次考古学理事会上,有人催问此事,夏鼐在会上说,上头不批准,“大陆上设第一个考古学奖不能以一个到台湾去的人的名义”。38

1985年,夏鼐捐赠三万元稿费,设立了国内考古学的最高奖项——“中国社会科学院考古研究所夏鼐考古学研究成果奖”。

李济是位纯粹的学者,他不会在意“半个蚕茧”的非学术质疑和门生故旧迫于情势的批判。他了解夏鼐在史前考古、汉唐、中西交通和科技考古等方面的成就,了解他对大陆考古事业所起的作用。他就尹达于1959年任大陆考古所所长事在一次谈话中说:“刘照林(尹达)和夏作铭(指夏鼐)早就完全有资格担任所长了……”20世纪70年代末,李济的生命已到晚期,费慰梅开始为老朋友李济写口述史。费慰梅在后来跟一些朋友的交谈中,几次说到李济的一个看法,他自己认为生平有两个在考古学方面的最得意的学生,一个是夏鼐,一个是张光直。