半个蚕茧 两岸恩怨(第4/10页)

8月至10月,考察团发掘了敦煌月牙泉墓地。10月在玉门关外发掘,获汉简三十余片。10月25日夏鼐向傅斯年、李济报告:“关于采集品之运输问题,西北公路局允免费一吨运兰,生拟返东后在兰过冬,将已运到之物开箱稍作整理并作较详之记载,然后返川。”121945年1月至2月,西北科学考察团继续在大方盘长城遗址进行考古发掘。夏鼐等多次致信傅斯年、李济,报告敦煌附近的发掘所得、玉门关遗址的考察、采掘品的运输方式及下一步的工作计划。傅斯年、李济分别电函夏鼐:“运发掘品返川之事,今又寄院长一信,请其重新考虑;兄买到之卷子,大佳大佳;兄之工作似可再在甘肃作一夏天。……”13“兄既有留甘肃之意,甚好,费用到重庆后必为筹得。标本运否当决于朱先生(朱家骅)。兄之计划以至秋季为宜,在兰存物及工作之处,袁翰青先生前面允设法。六朝花砖墓之工,可喜可喜!”14

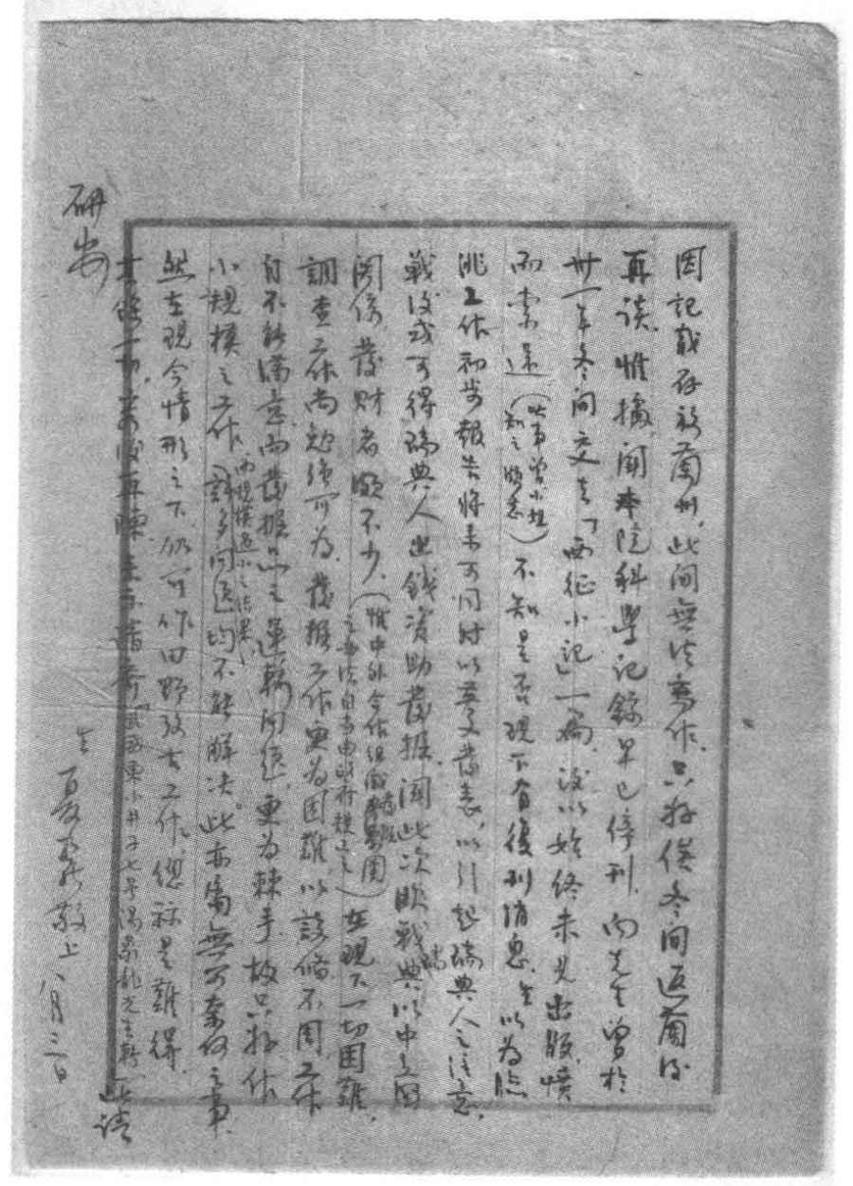

大漠荒野,风沙漫漫。西北考古的艰险非当事人难以想象。1946年2月25日夏鼐由兰州寄信给在重庆的李济,汇报了面临的困难,并希望恩师向傅斯年代为陈词:

傅先生来示,令生再作一季,秋间再返川,经费俟傅先生三月中旬来渝时当再筹划。在现下情况之下,设备不周,交通不便,田野工作实在困难,故生不拟在外久留;但傅先生如能筹得经费,生自当遵其命令,工作至秋间返川,否则亦可以去年余款作小规模之考察工作。……前接家电,谓家父病危。闻讯之下,忧心如焚,急欲返家一视,奈交通已断。生现拟最晚当于秋间返川,一俟渝温交通恢复,即行请假返里,不欲久滞西北,以免将来一旦交通恢复,而工作在手不易脱身。家父虽年近古稀(今年七旬),而身体素健,此次获疾, 当由于去秋故乡三度沦陷时筹划全家避难事宜过于辛苦所致。翘首东望,泫然欲涕。15

1947年5月,在甘肃宁定县半山区阳洼湾发掘墓坑时,夏鼐在回填土中发现了仰韶文化的彩陶片,在地层学上找到了仰韶文化的年代早于齐家文化的证据,纠正了安特生在甘肃新石器时代文化分期问题上的错误论断。

1944年8月3日,夏鼐致李济的信。

夏鼐等人西北考古的成功,也是史语所“集团研究”的结果。据不完全统计,从1944年至1945年不到两年的时间里,傅斯年李济与夏鼐等的往来电函竟达四十多封。夏鼐随时请示报告,李济件件及时回复,除了经济资助,也有奖掖与提携,如西北归来后,即向费正清推荐,“返后,适美国大使馆费正清夫人来,与李先生接洽明年普林斯顿大学二百周年纪念,李先生介绍余与之谈西北考察事,见及余之照相及画绘,颇为赞赏,暗示此类材料与上述之普林斯顿大学所要求者殊为适合”。16

1947年,傅斯年出国就医,安排夏鼐代理史语所所务。夏鼐顾虑资历浅,难以服众。2月13日上午,夏鼐“与李主任(李济)商谈关于代理所务事,李主任允全力襄助,并指示以抓住Mr.Nai(那廉君,史语所秘书)则诸事好办。”四天后,“至李济之先生处,商谈代理所务问题,作最后之决定。”17次年,三十八岁的夏鼐晋升为研究员。

1948年,民国政府摇摇欲坠,人心浮动。3月21日,夏鼐致函傅斯年汇报工作,称:“现下不比李庄,在李庄生活虽苦,尚无刺激,在首都则一切政治黑暗,皆映入目中,亦使人生反感也。”18这年秋,吴金鼎患胃癌在齐鲁大学宿舍辞世。噩耗传到南京,夏鼐在北极阁一间小屋里,写了一段悲凉的文字:“今天得到了吴禹铭先生的死讯,不仅是我们朋侪间觉得丧失了一个不可多得的良友,并且也是中国考古学界的一个大损失。今日中国考古学界中,真正能够吃苦,肯下田野去做发掘工作,既有丰富的田野经验,又有充分的考古学知识的学者,不过十来个人。正感觉到人才的缺乏,现在呢,在这十来位中又弱了一个。”“我在这凄风苦雨的晚上,赶写这篇文章,一面以追悼吴先生,一面也借以慰唁吴太太。我们在哀悼吴先生之余,更盼望着这混乱的局面早日澄清,使我们能继承吴先生的遗志,展开中国田野考古学的新天地!”