第九章 谁骗谁?谁能骗谁?(第5/6页)

上位者好利,下位者自然就好利。上位者贪心,下位者就比他更贪心。上位者欺骗下面,下位者就必然用谎言回报上面。上位者肆行杀戮,下位者只要有机可乘,也一定会用杀戮回报你。从秦始皇的故事来看,难道不是这样吗?

二世为什么能即位?因为赵高跟李斯骗了秦始皇,骗了扶苏,骗了天下人。而二世不愿意听自己任何不喜欢的话,所以身边的人只好骗他。阎乐骗称有大贼,才能攻进宫中。二世身边的宦官,更是因为欺骗他才能苟活。上下交相诈,正是秦国的写照。

始皇与二世碰到任何问题,都用杀来解决。始皇杀光六国的军队,再杀六国的百姓还不够,二世连秦国自己的文武大臣、宗室公子都杀,能够帮他统治天下的人统统被杀光光了。试问最后到底还有谁可杀?

到了最后,赵高想骗子婴,子婴想骗赵高;赵高要杀子婴,子婴要杀赵高。秦朝为什么灭亡?就因为迷信“诈”与“力”而灭亡。骗到最后没有人可骗,杀到最后没有人可杀,就等着迎接最悲惨的命运。秦国的故事,已经活生生地告诉了我们这一点。

历史学的第二个功用

前面说过,我认为历史学一共有三个功用,第一个功用是“启发智能”。

可是只有历史学才能启发智慧吗?当然不是,只要你肯用心,天下所有的学问都能启发你的智慧。既然如此,历史学启发的智慧又有何特别之处?

历史学是研究“时”和“变”的学问,因此历史学所启发的当然是“时”和“变”的智慧。因此历史学的第二个功用,便是教人拥有“审时度势”的智慧。

秦朝君臣不聪明吗?他们绝顶聪明。你能说始皇和李斯没有智慧吗?能统一天下的人,怎么可能没有智慧?那为什么始皇会失败,而秦会灭亡呢?

原因很简单,始皇和李斯有智慧,却没有“审时度势”的智慧。统一天下须用诈与力,统一之后就必须改弦更张,才能安定天下。这就是西汉陆贾劝汉高祖的话,马上得天下,难道能够马上治天下吗?也就是贾谊所说的“仁义不施而攻守之势异也”。

“时”就是我们所处的环境,借由古人的智慧来启发自己“先时”“治时”的智慧,最起码得能“因时”制宜,一定要避免去做“违时”的事情,我们最终才能获得成功。

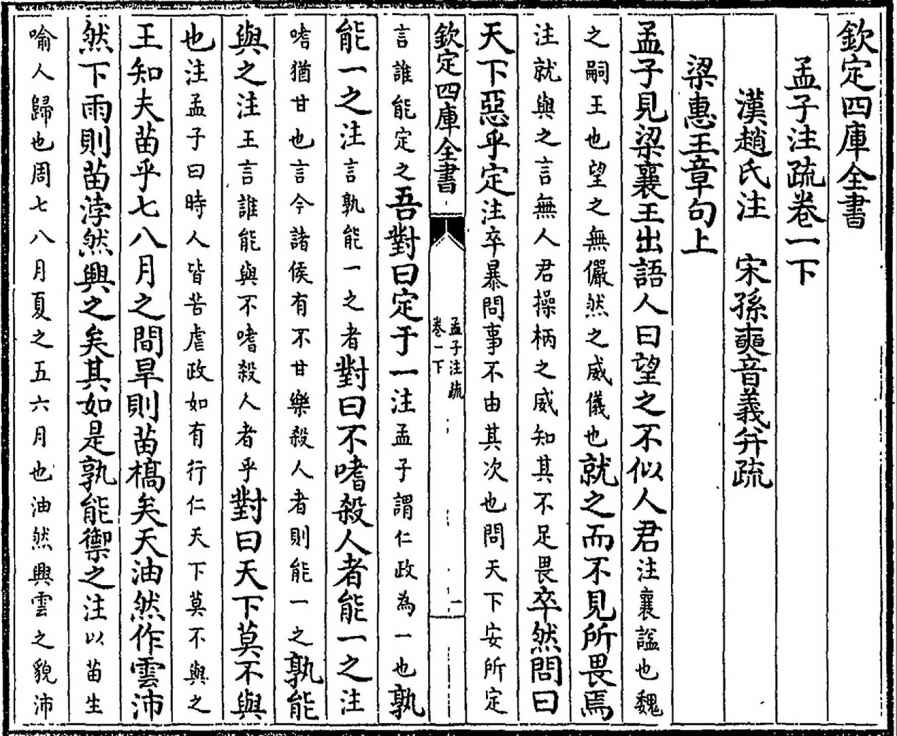

《孟子》(不嗜杀人者能一之)

无论聪明才智有多高,只要你做违时的事情,必会落得一败涂地,因为人终究无法和历史作对。

然而“时”虽多变,却有其内在的连续性,不会乱变。这种“时”发展的方向,就叫作“势”。得知大势所趋,方能事半功倍,若逆势而行,纵使个人聪明,力量再大虽可以得意于一时,久了,还是会被历史打倒。而且得意得越久,反扑的力量就越大。只有“审时度势”的智慧,才能帮助我们取得这个时代应有的成功。

历史学的第三个功用

秦国的故事,到此全剧播毕了吗?还没有,《史记》在秦亡之后,又多加了一句作为《秦始皇本纪》的终结。

后五年,天下定于汉。

各位读到这句,应该会觉得奇怪。秦的故事,不是应该到“秦竟灭矣”就结束了吗?为什么太史公最后还要多加这句?

这就是这本书中最后想和各位谈的,中国传统的史法究竟是怎么一回事?这两句话,牵涉到中国古代的一个大题目。

在《孟子》的首篇中,记载了孟子见梁襄王的一段问答:

“天下恶乎定?”

吾对曰:“定于一。”

“孰能一之?”

对曰:“不嗜杀人者能一之。”

黑暗只是暂时的,人类的历史终究要走向光明

什么人能够一统天下呢?孟子说,只有不嗜杀人者才能一统天下。注意,不是“不杀人”,是“不嗜杀人”。在战国初年,孟子信誓旦旦地做出了这样的预言,认为只有不以杀人为乐的人,最后才能够一统天下。