实战运用(第3/5页)

伊利帕会战险些成为一次坎尼式的、以少围多的经典战例,大西庇阿的客观条件甚至不如在坎尼的汉尼拔,他的骑兵实力占不到优势。罗马军队出色的侧翼行动是以高效的步兵行动为基础的。伊利帕会战中步兵大队的组织革新,连同对步兵中队的高效指挥,成为波利比乌斯时期罗马军团的精华所在。这样的发展成果,将会在与古典时期另一大步兵劲旅——马其顿方阵的交战中,得到考验和证明。

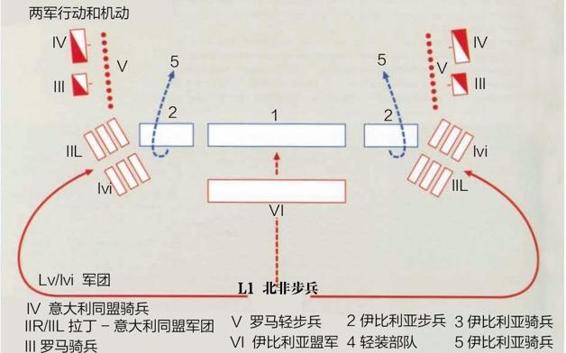

◎ 大西庇阿在伊利帕会战中的机动。

公元前199年8月底的班尼萨(Banitza)隘口之战,是第二次马其顿战争初期的一次小规模战斗,这次战斗相当明确地展示了罗马军团相对于马其顿方阵的地形适应性优势。准备利用北部路径进入马其顿本土的罗马军团,在马其顿国王腓力五世有效的坚壁清野战术面前几乎陷入了绝境。苏尔比西乌斯(Sulpicius)带领的罗马军队在缺乏补给的情况下,试图强行突破这一隘口。在被森林覆盖的破碎地形上,腓力五世完全无法部署他的方阵主力,只得以有限的克里特轻盾兵防守战线。结果在数量和装备上均占优势的军团,轻松地逐退了克里特人,腓力五世被迫放弃了这一险要。尽管战役本身不是决定性的,苏尔比西乌斯也无力从班尼萨直接进入马其顿本土(他的军力仅与腓力五世相当,在长时间的补给缺乏后,他的部队士气受损严重),但这次行动却使得腓力五世大半年的成功防御功亏一篑。

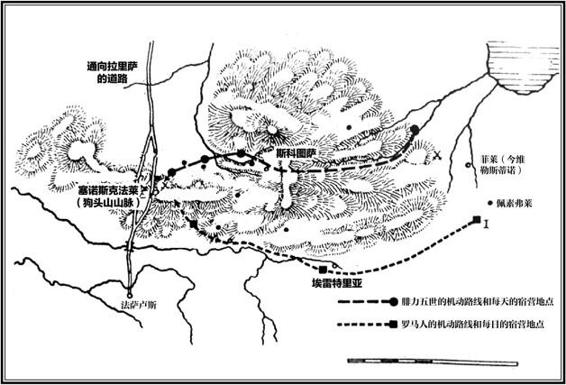

◎狗头山会战的双方机动。

公元前197年6月,著名的狗头山会战(Battle of Cynoscephalae)则是军团对方阵最经典的战例之一。在这场由前哨战引发的会战中,在复杂的地形条件下,两位出色的战术指挥官使劲浑身解数,最终罗马军团艰难而漂亮地赢下了战役和整个第二次马其顿战争。赢得会战的关键点,就在于罗马军团灵活的指挥体系,和步兵中队相比马其顿方阵天然的战术机动性优势,这也是罗马军团战术的一大精髓所在。

在上半年的和平斡旋完全失败后,马其顿王国的战略形势已经岌岌可危。新的罗马执政官弗拉米尼乌斯(Flaminius)在上一年的6月赢得了阿乌斯河谷之战(Battle of Aous),成功从南部路径突破色萨利。腓力五世在失去地利的同时,也失去了依靠游击战耗尽罗马军队补给的希望。进入色萨利的弗拉米尼乌斯一边与马其顿军队周旋,一边设法让几乎全部希腊城市加入反马其顿的阵营。因此,面临财政衰竭的腓力五世,唯一的选择就是在战场上决定性地摧毁弗拉米尼乌斯的军队了。

分处色萨利的狗头山山脉南北两线,罗马军队(2个军团、2个同盟军团,加上希腊盟军,总计2.6万人)和马其顿军队(2.35万名步兵和2000名骑兵)都以山脉和大雾天气隐藏自己的行踪,同时向西行军。在连续三天失去对方的踪迹后,两位指挥官在第四天都试图以轻装部队占领行军方向侧翼的制高点,这就导致了两军之间的前哨战。

10个罗马骑兵中队和1000名轻装步兵在向北攀登的同时,意外遭遇了向南登山的马其顿前哨,两军立即大打出手。在双方的步骑兵结束第一轮互相冲击后,马其顿人占据了上风,并将罗马人赶下了山脊。两军的前哨立即各自向主力求援,优势的马其顿部队从棱线继续追击退却的罗马先头部队。

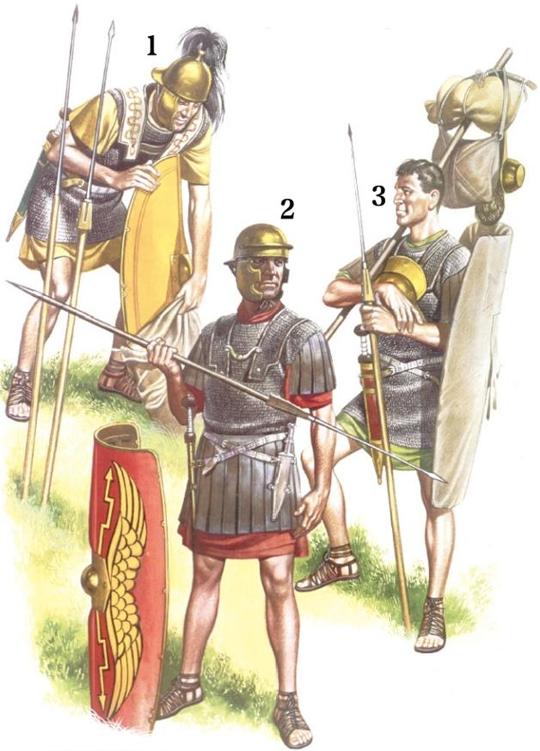

◎ 共和国晚期和屋大维统治期间的军团形象。1为共和国晚期的军团士兵,23为奥古斯都时代晚期至提比略时期的军团士兵。

得知战况的弗拉米尼乌斯做出了反应,由两位埃托利亚军官和两位罗马军事护民官带领,500名骑兵和2000名步兵首先赶到增援。在他们的反击下,数量占据优势的罗马人重获上风,并逐渐将战线向棱线推进。而腓力五世也进行了增援,他将剩下的骑兵和除色雷斯人以外的所有雇佣军步兵由三位军官带领投入战场。马其顿和色萨利骑兵发动了猛烈的冲锋,结果除了埃托利亚骑兵设法稳住了战线外,其他的联军单位全线溃败,马其顿军队基本控制住了棱线。