第六章清朝统治的建立(第10/38页)

这些法令中反复提及明朝官吏的“弊习”,主要是针对吏员的种种劣迹的。它并没有抓住制度上的缺陷,而这正是明代政治的主要遗留问题。繁冗的法律条文,庞杂的水利管理机构,无底洞似的赈济项目,特别是巨大笨重的财政机关,都必须恢复工作秩序。在三个世纪以前,明朝以元朝组织制度为蓝本,建立了它的地方行政体制。在这一体制中,帝国的政治目标与行政手段之间,存在着严重的脱节。这一致命的裂痕,可以说正是法家控制、支配社会的意图与儒家不去破坏社会自然运行的愿望之间的矛盾。那么,就只能诉诸一种大规模的、甚至是激烈的解决方式。然而那种一揽子的解决并未实行。作为另一种选择,清朝的官员对帝国的实际事务采取了一种谨慎保守的态度,主要致力于对政府行政的某些方面进行修补。

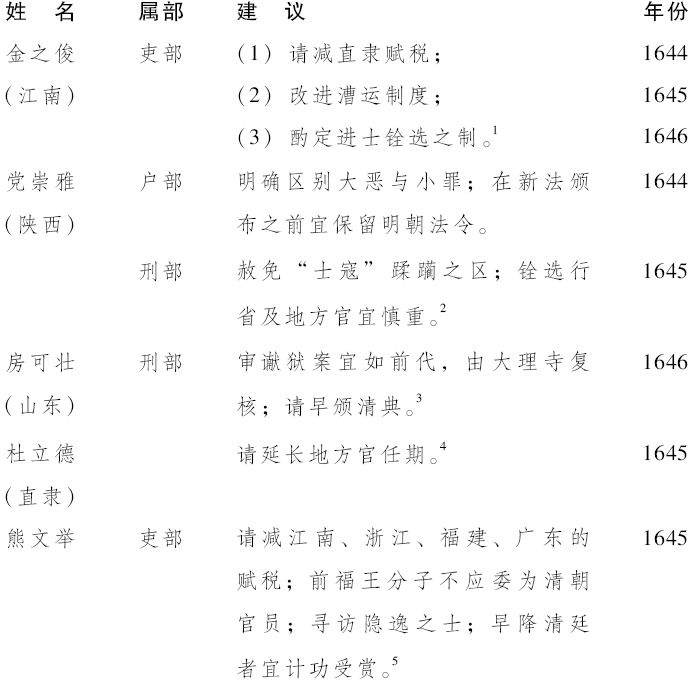

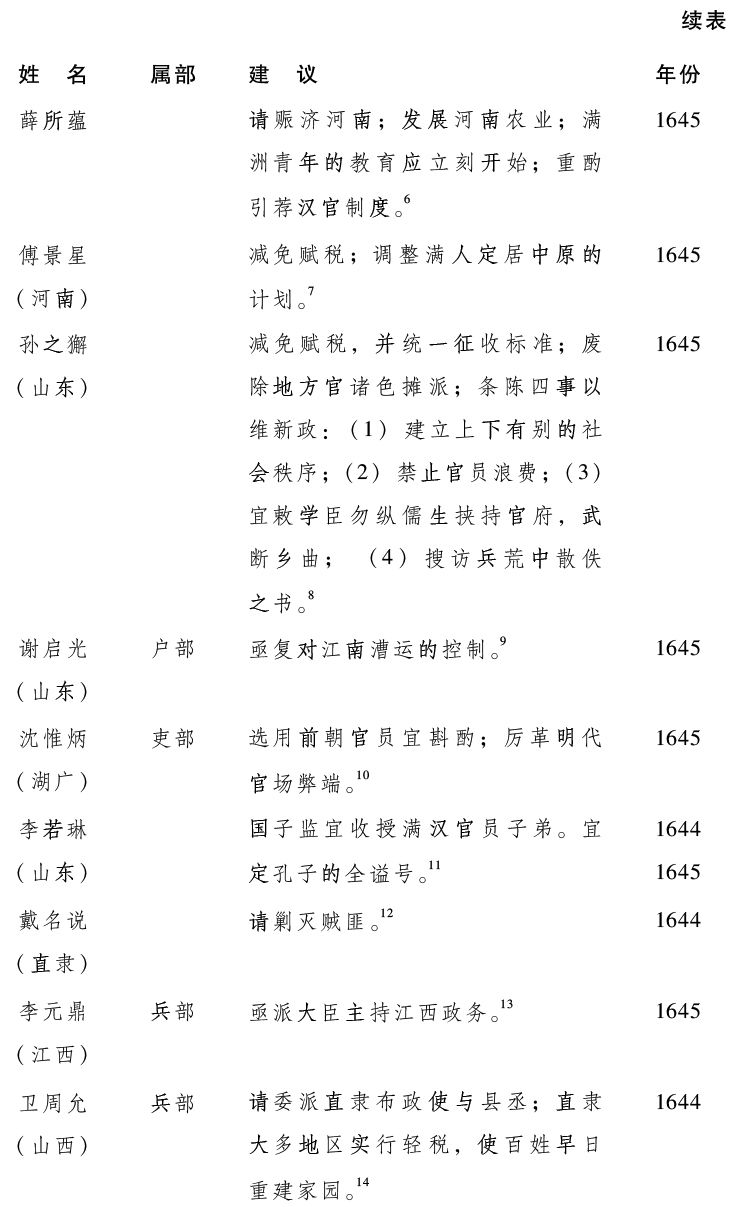

事实上,最令人吃惊的是,为了达到把官僚制行政机器的效率提高到可能的水平这一目的,实际上并不需要做多少事情。需要调整,但用不着取代;要做些修补,但并不是另起炉灶、推倒重来。进一步说,这些法律、水利与财政的改良,主要是这样一批人的任务:他们亲身经历过明朝的行政,如今又得到了一个旧日未曾得到的机会,来对他们早已熟悉的那种体制进行某种调整,以使之处于最佳工作状态(参见下表)。总之,这种修补和调整是那些“局内人”的工作,他们如今正在与入侵者合作;这或许部分地又因为,他们也认识到新政府将为他们提供一个在明朝所没有的革故鼎新的机会。从另一面说,新政权也很乐于鼓励与促成这些改良。因为它的领袖、摄政王多尔衮完全相信,天命的维系在于通过一个有效率的、能带来公益的政府,来赢得帝国臣民的忠诚。满族的早期改良的推行,体现了一种循序渐进以臻完美的精神,这与南宋的谨小慎微的保守态度有更多的相似之处,却大不同于北宋那种富于进取的,然而又有教条色彩的理想主义精神。

例如,安徽人、1634年进士、1644年和1645年的刑部给事中孙襄,此刻正关注着法制的改良。那时,部分地由于战争状态,地方官员在司法上颇少约束。孙襄发现,许多年来在量刑上有很大的随意性,在明律之下,不同的判决并无合理的依据。所以,他请求要统一司法体制,使之具有一致性,制定量刑标准,并下发给官员。他的请求得到了批准。后来,在1647年担任了刑部尚书的李化熙的支持下,这种范围有限的改良仍在继续进行。新的刑典被颁布了,各种条格的制定也被提到了日程上来。李化熙的继任者、1631年进士、安徽人张秉贞,清理了刑部一些多年的积案,平反了一批错案,并释放了一批冤囚。这些改良措施的累积效果,是使整个司法体制恢复了一个世纪以前的那种正常秩序,并为18世纪的严密的治安和司法体制奠定了基础。

前明官员在多尔衮摄政初期

(1644—1646年)的改革建议

表注:

1.赵尔巽纂:《清史稿》第二四四卷,第6—7页;《清史列传》第七十九卷,第4—6页。

2.《清史稿》第二四四卷,第8—9页;《清史列传》第七十九卷,第40—41页。

3.《清史列传》第七十九卷,第8—9页。

4.《清史稿》第二五六卷,第2—4页。

5.《清史列传》第七十九卷,第47—48页。

6.同上书第七十九卷,第48—49页。

7.同上书第七十九卷,第49—50页。

8.同上书第七十九卷,第25—26页。

9.同上书第七十九卷,第24—25页。

10.同上书第七十九卷,第7—8页。

11.同上书第七十九卷,第23—24页。

12.同上书第七十九卷,第43页。

13.同上书第七十九卷,第49页。

14.同上书第七十九卷,第53—54页。

另一些改革在户部进行。如同我们看到的那样,多尔衮进京后的最早的措施之一,就是宣布废除额外的赋税,特别是明朝最后50年中加派的“三饷”。1644年11月8日,即顺治皇帝登基后不久,这又被确定为一项基本国策。在随后颁布的一些法令中,降低了商品税与贸易税,颁行了新盐法,放松了关卡控制,并减少了税收过程中的非法现象。