插曲2:防御工事(第3/6页)

耶利哥城和第二瀑布碉堡的蓝图在世界各地一直沿用下来,这并不值得惊奇;就连它们建成得那么早也应是意料中事。人一旦开始琢磨把有数的几个建筑和城镇规划的要素纳入自卫体系,就必然会造出耶利哥或塞姆纳碉堡群;同样,人一旦认识到,要想控制文明和野蛮世界之间的边界地区,最好的办法莫过于收买边境另一边的人,利用心理因素把偷猎者变为猎场看守人,也会马上把这个办法付诸实施,所以才有了麦加巡逻队和开伯尔步枪团。

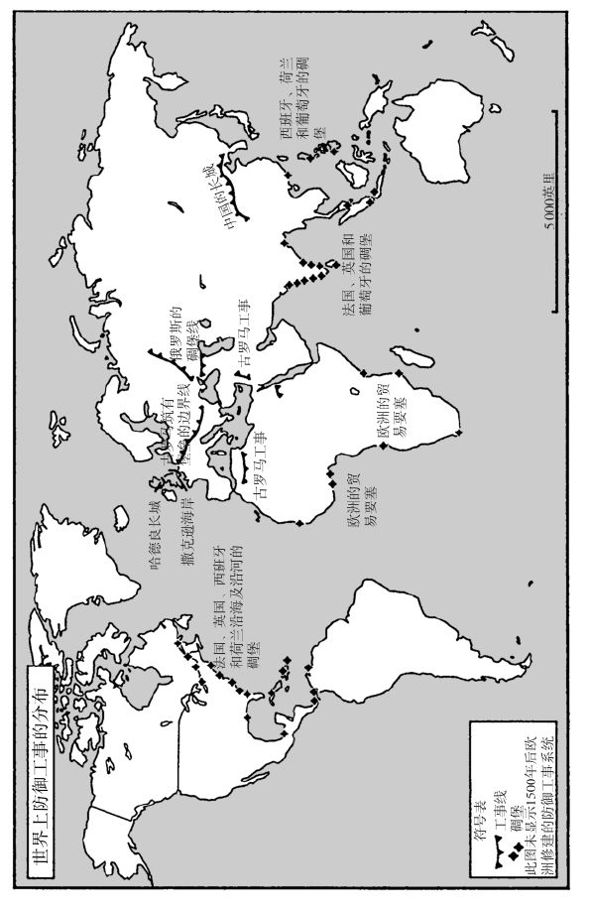

然而,若是以为耶利哥和塞姆纳城防的基础原理传播得既远且快,那就大错特错了。当时的耶利哥人民生活富裕,第十二王朝的法老更是财力雄厚。但直到进入公元前第二个千年很久之后,其他的地方仍是地广人稀、民生艰难。到了公元前第一个千年,带有城防的居住点才普及开来。考古学家在旧士麦那发现了一座建有防御工事的希腊居住点,它建于公元前9世纪,外面围有防御墙,还用凿好的石块建起了棱堡;在西班牙的萨拉戈萨和波兰的比斯库平这样相距遥远的地方都发现了公元前6世纪建造的有围墙的居住点。山顶城堡在英国屡见不鲜,称为“铁器时代要塞”,现已发现了2000处;在欧洲的东南部,类似的山顶城堡可能早在公元前3世纪即开始建造了,不过到了公元前1世纪才真正推广开来。它们到底是早期的城镇,还是临时避难所?什么样的政治条件促成了它们的修建?对这些问题,历史学家众说纷纭,莫衷一是。它们也许和毛利人的堡垒一样,由社会的部落化所促成,因为比邻而居的群体要保护自己可搬动的货物免遭抢劫;可是对此我们无法肯定。我们只知道,防御工事在公元前第一个千年期间从欧洲的东南部传到北部,同时,随着希腊人和腓尼基人离开家园驾船到别处去建立贸易殖民地,地中海和黑海沿岸也出现了带防御工事的港口。防御工事无疑是随着贸易传播的。研究史前城市的著名学者斯图亚特·皮戈特(Stuaart Piggott)就提出,在地中海沿岸带有防御工事的港口和法兰西以及德意志内陆的山头要塞之间,有一条重要的双向贸易通道,向北方运去的货品有酒、丝、象牙(甚至还有猿猴和孔雀——史前时期,阿尔斯特的一个国王就得到了一只巴巴里猴子),运回来的物品则是琥珀、裘皮、皮革、腌肉和奴隶。

到公元前第一个千年,在地球的温带地区,防御工事已经是星罗棋布。中国早期的城镇是没有围墙的。黄土平原上缺少树木,所以就连建造城墙的基本材料都付诸阙如。但是,商朝建立了最早的中央政权时(约公元前1500—前1000年),中国出现了夯土城墙;有意思的是,商朝的表意文字中代表城的符号“邑”是一个堡垒加一个跪伏的人形,说明碉堡在中国和在别的地方一样,既是防御工事,又有控制社会之用。在古希腊,米诺斯文明崩溃后的黑暗时代结束后,新兴的城邦自然而然地高筑城墙;位于现代意大利的城邦也如法炮制,古罗马当然也是一样。到公元前4世纪,亚历山大大帝挥师穿过波斯去征服印度时,只要在有居民点的地方作战,军师们就会预料那些地方一定有据点阻拦大军的前进。

然而,有一条普遍原则仍然适用,即众多的据点意味着中央权威力量薄弱,甚至荡然无存。亚历山大大帝在公元前335—前325年之间至少打了20次围城战,但没有一次是在波斯帝国的国界之内;波斯帝国根据大国的国防原则,通过集中防卫边缘地区来保护内地。亚历山大大帝同波斯军队在格拉尼卡斯、伊苏斯和高加米拉的3次战役都是在开阔地上进行的。只有当他征服波斯后,进入波斯和印度之间四分五裂、各自为政的地区时,他才又用上了公元前334—前332年间突破波斯帝国边界时常用的围城战术。古罗马人在建立帝国期间,围城战打了一场又一场;从公元前262年第一次布匿战争拿下西西里最早建立防御工事的港口阿格里真托,到公元前52年,恺撒的军队攻陷凯尔特人在阿里西亚建立的一处巨大的山顶要塞,推翻了韦辛格托里克斯。罗马军队在从阿尔卑斯山挺进苏格兰和莱茵河的路上,沿途留下了许多长方形的军营。罗马的士兵训练有素,每天在敌方土地上行军结束时,都按照标准的设计安营扎寨。按照这样的标准设计,罗马军营的周围有4个门,中央有一块广场,奇怪地与中国的典型城市设计非常相似,也成为被罗马人所征服地区的主要城市的模式:在伦敦、科隆和维也纳这些现代城市的中心,地下都留有古罗马方形军营的遗址。