第六章 帝国的西征从联盟到国家(第13/16页)

内战即使没有全然中止移民行为,但也已经减缓了其速度;同时,它虽然没有完全压制美国的排外情绪,也在一定程度上减弱了这种声音。不过,在战后的几年中,两者却又卷土重来。在这片托马斯·潘恩描绘的“人类的庇护所”的土地上,尤其是在这样一个将潘恩的乌托邦蓝图真正凝结为自由女神像(1886年)外形的时代中,对于移民的敌意看起来也许有些自相矛盾。不过,那些倡导“所有美国人享有相同权利”的人却发现,内战和接下来的宪法修正案——也就是三项“重建修正案”——都没能为建构一个包容的新美国国家身份提供实际的土壤。第十三修正案已经废除了奴隶制;第十四修正案已经明确了公民权;第十五修正案也确保了各个种族的投票权(当然,女性另当别论)。理论上讲,拥有了这些修正案,美国就可以期许一个更加积极的未来。但实际却证明,想要挣脱过去的牵绊,即使不是不可能,也要经历千难万险。

至少按照美国最重要的讽刺作家之一马克·吐温(Mark Twain)的话来讲,伯克利主教在18世纪所期许的美国新的黄金时代,在19世纪末不过仅仅是“镀金时代”(The Gilded Age)。1873年,随着马克·吐温与好友编辑查尔斯·达德利·沃纳(Charles Dudley Warner)合著的《镀金时代》一书正式出版,“镀金时代”一词便开始经常被用来指称内战结束到20世纪初期之间的时代。虽然这本书精辟地控诉了当时政治的腐败和精英群体的权力滥用,但从理解这段时期的角度来看,这本书也许有些误导性。

战后美国经历了一段快速发展时期,其中大规模的移民居功至伟,同时,这也得益于技术进步,尤其是1865年之后的交通革命所做出的贡献。不过,学者们总是轻易将城市化、工业化和移民这三驾马车视为引领美国发展的动力,认为这些积极和消极的力量将美国推向了20世纪,推向了具有全球影响力的“美国的世纪”。在当时看来,这个过程并没有事后看来的那么具有决定性。当时的美国人当然是将之视为整个国家的转型时期,但影响这种转型的因素既有源自过去的财富,也有来自未来的诱惑。

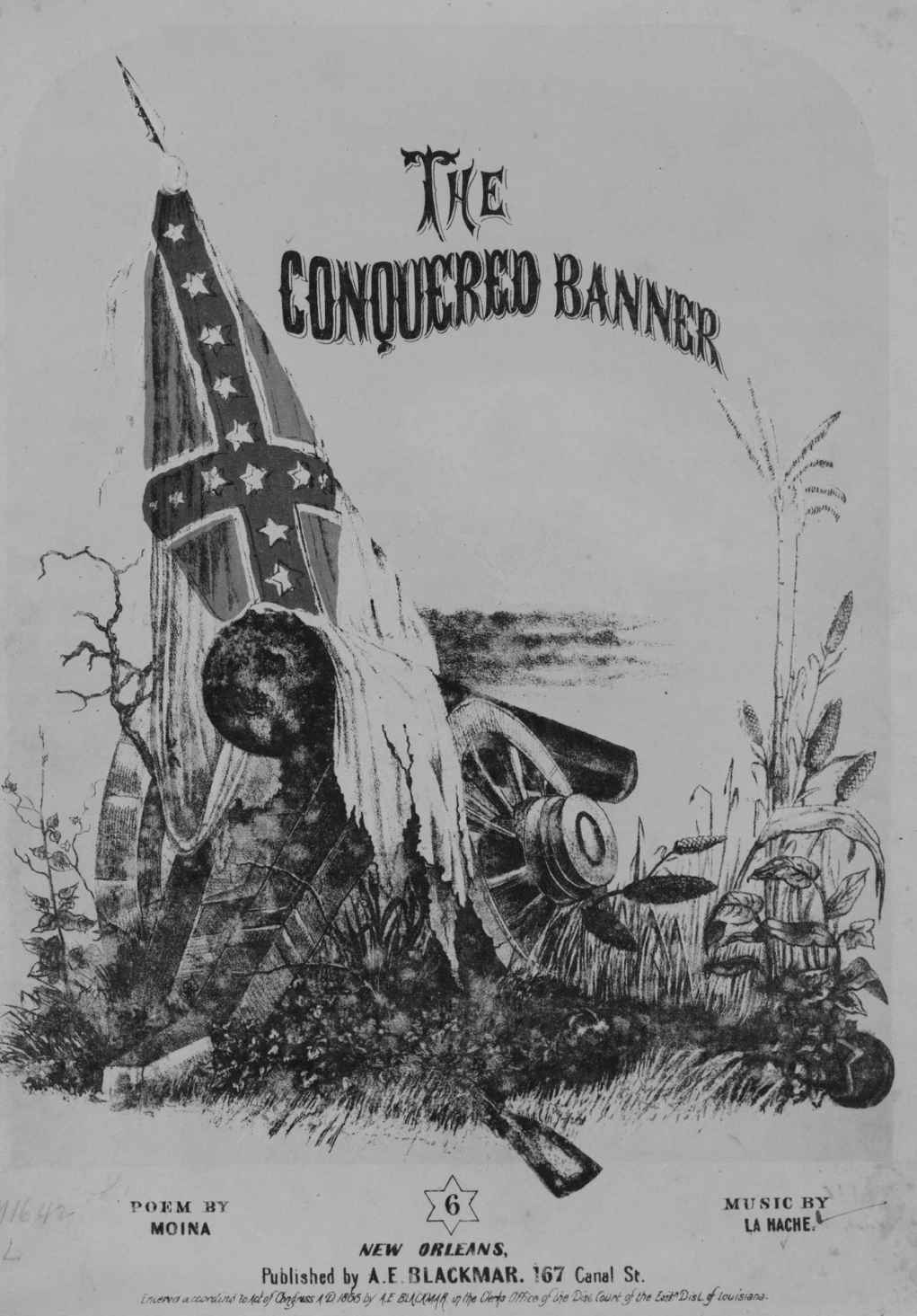

内战已经从经济上击垮了战败的南方白人,对他们来讲,过去也就成为殖民传奇的黄金时代。这种传奇既是短视的,也是虚构的,它假定了一个战前的过去,那里生活着心满意足的奴隶、漂亮的美女、风度翩翩的绅士,还拥有风雅的生活方式。在这个后来被称作“旧南方”的所谓“新南方”中,他们既听不到绑在一起的奴隶向南行进时悲伤沉重的脚步声,也听不到拍卖台上的痛苦呻吟。在他们对于邦联死亡将士的记忆与纪念中(图32),南方白人基于自己的战败以及与美国其他地区的区别,建立了一种独特的公民传统。1866年和1867年的《重建法案》规定,先前的邦联各州仍然实行军事管制,联邦军队在1877年才最终撤离。为了使南方各州的立法机构批准第十四修正案,很多之前的邦联支持者被要求宣誓效忠这个国家。这些人因此只能从“败局命定论”(Lost Cause)的文化建构中寻求安慰。这种文化在重建工作开始后逐渐发展起来,一直持续到20世纪。当然,讽刺的是,事实证明邦联的主要事业,也就是南方黑人与白人之间的种族分离,远没有遭受失败;恰恰相反,它才刚刚开始。

图32 《被征服的旗帜》(新奥尔良:A.E.布莱克默,1866年)。哀悼邦联军战败的乐谱封面。这幅图片描绘了一面落在大炮上的邦联旗帜,旗帜周围长满了野草。题目借用了“享誉邦联的诗人”艾布拉姆·瑞安同年发表的诗歌。瑞安在《被征服的旗帜》这首诗中写道:“叠起那面旗帜,因为它已疲惫不堪/它的四边凄凉地垂下/叠起它、折起它——它胜过一切/因为没有一个人去挥动它/没有一把剑去拯救它……叠起那面旗帜,温柔的、缓慢的/温和地对待它——它无比神圣/因为它遮盖着死去的人们/不要触摸它——也绝不打开它/就让它在那里低垂、永远被妥善地放置/因为它的人民已经没有了希望。”由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-91833)。