复辟时期的德国 (1815—1848年)(第3/4页)

维也纳是主要的音乐中心。大名鼎鼎的路德维希·范·贝多芬、弗朗茨·舒伯特和施特劳斯父子,代表着德国音乐的创造力,从主要的交响乐作品到维也纳的华尔兹舞曲,再到更为私密的艺术歌曲(Lieder),包罗万象。音乐既是一种公众活动,有歌剧和音乐会,又是一种私人的家庭消遣,包括弹钢琴、演唱及小型室内乐。总体来说,比起18世纪约翰·塞巴斯蒂安·巴赫代表的北部新教音乐,19世纪早期的德国音乐更为世俗。从更广泛的文化范畴来看,18世纪炫耀式消费的宫廷文化渐渐转向了更为理性的中产阶级风格,称为“毕德麦雅”(Biedermeier)—这个词不仅代表了一种家具风格,更意味着一种略微压抑、父权和沉重的中产阶级氛围,并伴随着对政治冷漠的苦行式的工作风气。这个时期的文学风格多样。随着1832年歌德的逝世,歌德晚期的古典主义让位于自己追随者的某种归属感。还有以诺瓦利斯、蒂克、荷尔德林、布伦塔诺、冯·阿尼姆、霍夫曼和施莱格尔兄弟为代表的浪漫派。与之相对的是“青年德意志”(YoungGermany)文学运动组织成员的作品,如海因里希·海涅。

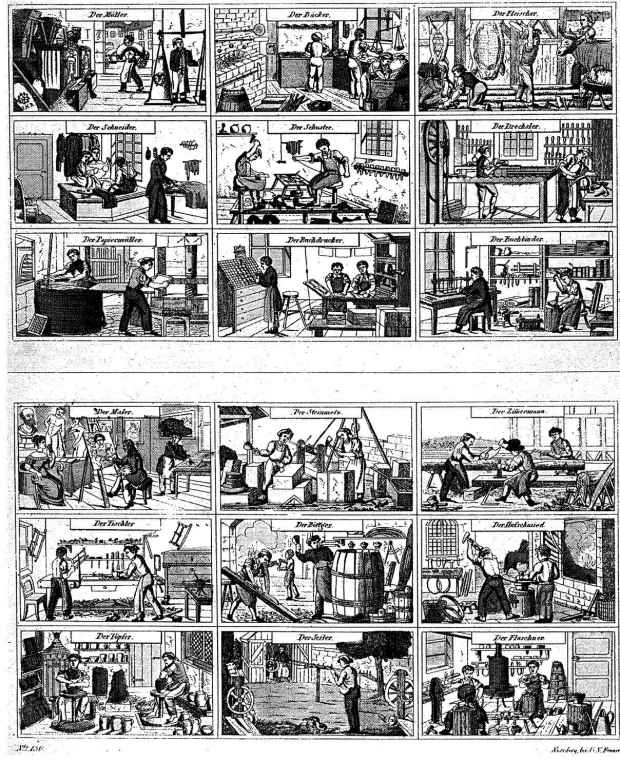

图21 18世纪至19世纪早期的多种职业。纽伦堡日耳曼国家博物馆铜版画陈列室藏。

但最为剧烈的还是社会经济领域的隐秘变革。社会关系、生产方式、政治对经济的管控等一系列变化,再加上人口的快速增长,使德国社会进入了巨变的时期。封建等级社会被19世纪早期的阶级社会所取代,这为19世纪30年代起工业社会的快速发展打下了基础。这个过程一开始是缓慢的、部分的,后来渐渐如滚雪球一般,发生了爆炸式的改变。其中的进程具有多样性,并互相联系、影响。交通方式的进步具有重要的意义。人们修建公路、铺筑硬质路面,在莱茵河投入汽船,并开凿运河来贯通河流,还有最基本的修筑铁路。第一条投入使用的是1835年开通的纽伦堡(Nuremberg)到菲尔特(Fürth)的铁路;第一条具有经济意义的线路则是1837年开通的莱比锡至德累斯顿的铁路。铁路使原料和产品运输变得又快又便宜,同时刺激了生产,尤其是煤和铁。但公众对此的辩论和争议也不少,比如医生认为高速旅行可能会引发健康问题,普鲁士国王也公开表达了心中的困惑,对早几个小时到达波茨坦是否能显著增加人类的幸福感提出了质疑。尽管如此,铁路系统还是继续扩展了几年。资本家建立了制造火车头的工厂,如柏林的波尔西克公司(Borsig works。在一些领域中生产方式也发生了变化。例如,纺织厂开始增加现有的“外加工制”模式,工人可以在自己家里从事生产活动。当然,从事工业生产的工人只占了劳动人口的极少数,大多数德意志人还是继续在土地上劳作,或成为小规模的商贩、手工艺人和工匠。但工业的发展却预示着德意志的未来。

经济高速发展的同时,政治对经济的管控也有所改变。其中最重要的是德意志关税同盟(German Customs Union),该同盟由普鲁士主导并排除了哈布斯堡奥地利。关税同盟的起源是1818年普鲁士颁布的《关税法令》。这个法令取消了省际和城市间的复杂税收,创建了没有内部关税壁垒的统一市场。紧接着,普鲁士人就注意到,普鲁士西部和东部省之间的原料和货物运输相当艰难,因为要穿过其他的德意志邦国和不属于普鲁士的一些飞地[1]。在接下来的几年内,一些邦国陆续加入普鲁士主导的关税同盟,而巴伐利亚和符腾堡则在1828年组成了自己的关税同盟,萨克森、汉诺威和不伦瑞克等其他邦国也组成了中德商业同盟(mid-German Commercial Union)。商业同盟的协约较为消极,规定对所有经由这些领土的货物都不征税。于是,1834年,德意志关税同盟(Deutscher Zollverein)成立了,18个邦国,2300万人口从中受益。奥地利选择不加入这个组织,而是在德意志联邦外的哈布斯堡领地上建立了自己的关税同盟。因此,虽然梅特涅保守主义统治下的奥地利在邦联内仍然拥有主导的政治力量,但普鲁士却逐渐在经济上占了上风,其货币泰勒(Thaler)也成了关税同盟中的通用货币。经济上的统一也预示了今后政治统一的方向。