第十章 刘裕对南燕和后秦的北伐(第5/10页)

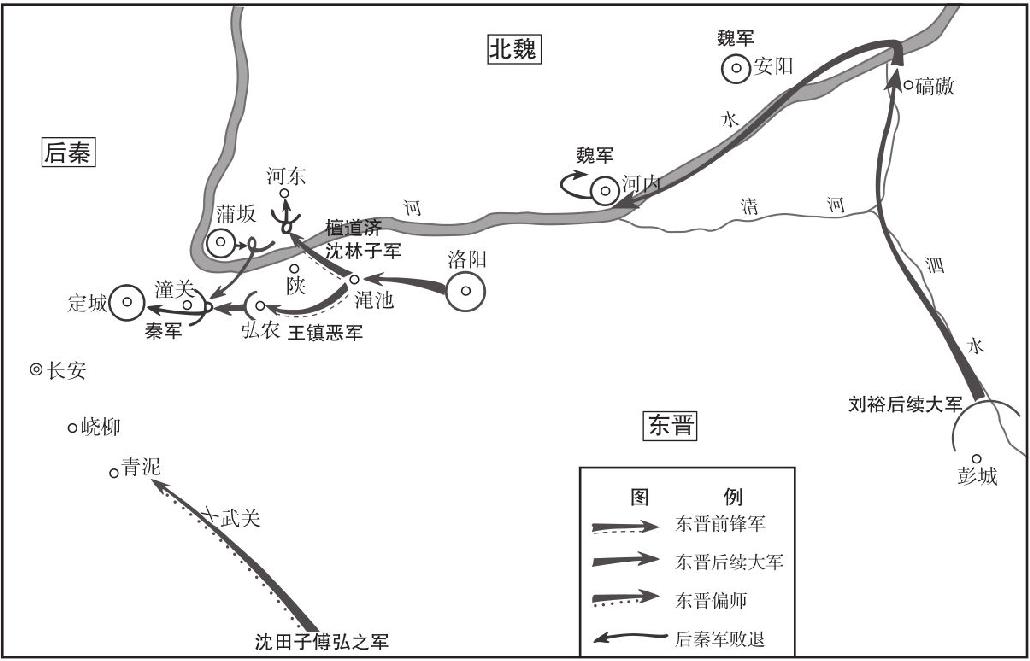

三将擅自西征:义熙十二年底,晋军刚刚进占河南之后,后秦内部发生动荡和内战,到义熙十三年正月,叛乱被扑灭。此时,河南的晋军将领看到后秦受叛乱削弱,不愿坐失时机,遂不顾刘裕部署,主动向西发起攻击。最先擅自西进的是王镇恶。他从洛阳出发,循洛水西上宜阳,从南方迂回占领渑池,然后向潼关进军。檀道济、沈林子看王镇恶投入战斗,不甘灭秦之功被其独占,也率部西进。到达陕县(今三门峡市)后,檀、沈认为秦军重兵在潼关阻击王镇恶,黄河北岸疏于防范,遂北渡黄河试图从蒲坂进入关中。但秦军严密防守潼关、蒲坂,三将与秦军鏖战数月,都无法冲入关中。

图8 东晋灭后秦之战两军争夺潼关示意图

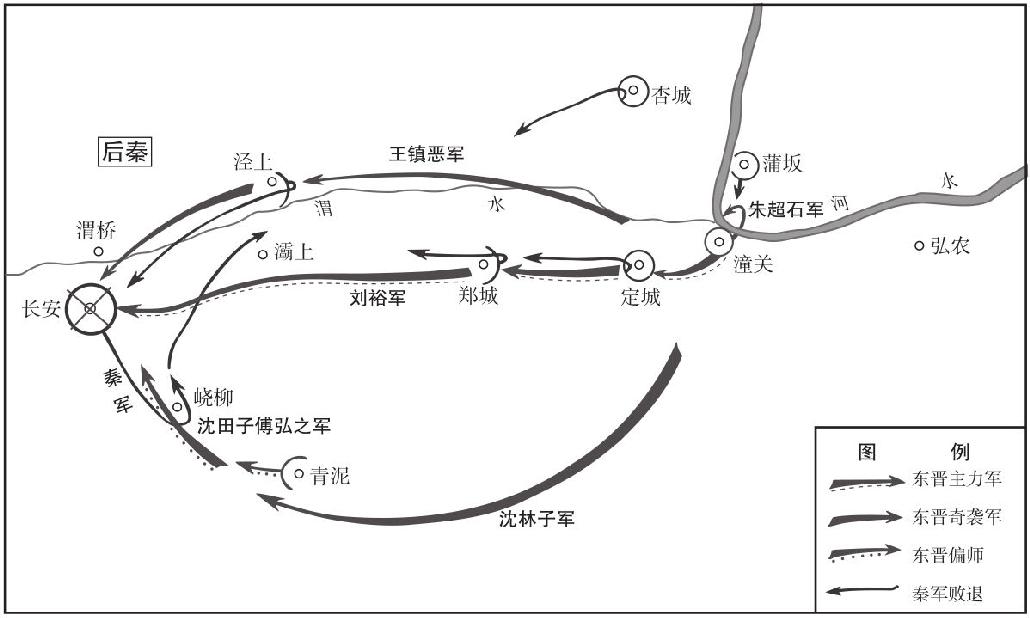

图9 东晋灭后秦之战奇袭长安示意图

刘裕水军入河:同在义熙十三(417年)年正月,王仲德部终于开通泗黄航道,而汴水航道一直未能开通。刘裕舰队只得溯泗水而上,准备入黄河开赴洛阳。这条航道比汴水迂回,且要经过魏军在北岸严密设防的河段,并非首选,但在石门开通遥遥无期,三将已经擅自西征的情况下,刘裕只能做此选择。

刘裕舰队在泗水—济水航道中行驶两个月后,方于义熙十三年三月进入黄河,靠士兵纤绳拖曳逆黄河激流而上,前进十分缓慢。北魏军队在黄河北岸严密监视,晋军舰船因风波漂流至北岸者,都被魏军杀死劫掠。刘裕遂遣朱超石、胡藩等在北岸登陆,与魏军骑兵展开激战。晋军采用抗击南燕骑兵的战术,用辎重车辆联结为长墙与北魏骑兵激战。此役重创魏军,使其不再敢骚扰晋军舰队西进。

前线的补给危机(正月至四月):在刘裕先期部署中,要求王镇恶等前锋将领必须等到主力舰队行至洛阳,再一同进攻关中。这主要是为了建立稳定的后勤保障,因为只有主力舰队才能为陆地诸军提供足够的粮秣供应。当王、檀、沈三将擅自西进之后,军粮供应的问题逐渐暴露出来。新占领的河南地区人少地贫,资源有限,且与潼关战场之间隔着崎岖的豫西山地,难以通过陆路向战场运送军粮。而王、檀、沈三将没有舰队,也无法利用黄河航道从后方运粮。所以从开始西征后的三个多月时间内,三将只能靠与秦军作战缴获粮食,以及从战场附近的民户中征集。这数月恰是没有任何作物收获的青黄不接之时,前线晋军的处境极为窘迫。

王镇恶在西进途中比较注意接管后秦郡县组织,以便筹措粮秣。他本是关中人,又曾“流寓崤、渑之间。尝寄食渑池人李方家”[27],熟悉这一地区的地理环境和风土人情,所以进军作战、筹措粮饷都比较顺利。攻占渑池县之后,他任命故人李方为县令。随后,他的军队又俘获秦弘农太守尹雅,王镇恶命尹雅继续任职,使其为晋军提供补给。

沈林子、檀道济所部从洛阳西进之初,是渡过黄河在北岸作战。这里刚经过后秦内乱的洗劫,加之晋军进入陌生环境,难以得到百姓支持,所以只能靠缴获敌军兵粮。“时伪建威将军、河北太守薛帛先据解县,林子至,驰往袭之,帛弃军奔关中,林子收其兵粮。”[28]沈、檀攻蒲坂不克,又转而渡河与王镇恶部合兵,一起进攻潼关。这使前线晋军兵力集中,粮食更难以为继。

后秦调集数倍于晋军的军队固守潼关,使其难以前进。此时已至三月,后方的刘裕舰队已从泗水驶入黄河,三将派人到下游求援,希望从速为前方提供粮援。此时主力舰队正在与北岸魏军苦战,因此刘裕对三将擅自西进十分不满,他打开战舰的窗户,指着北岸的魏军对信使说:“我语令勿进,而轻佻深入。岸上如此,何由得遣军?”[29]

后秦军统帅姚绍也了解晋军的困难,他指挥秦军占据险阻地段,深沟高垒限制晋军的行动,使其逐渐陷入饥荒。得知后援无望,王镇恶遂留沈、檀与秦军相持,自己到战线之后的弘农郡筹措军粮,甚至深入僻远的豫西深山之中。[30]王镇恶四处征粮之时,前线晋军一度发生动摇,有人甚至主张撤退回洛阳,与主力舰队汇合后再做打算。此议被沈林子否决,为解除姚绍军队的围困,他率部冲击秦军营垒,缴获了一些粮食。随着王镇恶征集的粮食逐渐运到,前方晋军才免于断粮崩溃。[31]