四、痴迷于京剧的旗人(第5/8页)

50年代初我父亲在街道工作,街道工作非常出色,当选为西单区人大代表,那时候不叫西城区。当了一段代表之后基本上就赋闲在家,帮助我大哥、二哥料理家务。

我从小基本上是吃窝头咸菜喝红豇豆粥长大的。50年代后期,特别是困难时期,自然灾害时期,家里子女多,挣得也少。我父亲和部队联系,把部队里头那些个脏的棉衣棉裤,拿到家里头,和我大嫂一块儿洗刷。那时候夏天,我们平孚里就一个自来水管子,从那地儿拿桶把水打回家来,大太阳底下拿大刷子刷,靠那个挣点钱。我大嫂就因为劳累过度,得乳腺癌了。

当时管家的应该说是我大哥,他挣得多。我父亲管我大哥叫大爷,有事就说跟大爷说,我大哥挺说了算的。大嫂、二嫂操持家务,我母亲是协助她们。我大哥后来从银行下放到街道,后来到天津盐场,认识一个女子,当时我大嫂刚去世不久,家里孩子都反对,生给掰开了,这女的后来就走了,我大哥后来就一个人,跟我父亲跟我母亲始终在一块儿。1958年左右西皮市拆迁,我们就分家了。我父母跟大哥过,搬到司法胡同后身,平孚里,搬到这儿。我二哥搬到甘雨胡同,我爸爸有时也住到二哥家里帮忙。我爸爸不厉害,但是我爸爸急脾气。他性格刚烈,乐于助人,大陆银行的工友都觉得我父亲仗义。我父亲说“宁失江山,不失约会”,做人要屈己从人,什么事不要太咬尖儿,要谦让。热心肠子。

(2)母亲

关:我母亲是个家庭妇女,没读过书。我对母亲印象是一个非常慈祥的、特别吃苦耐劳的、非常善良的一个妇女。

定:人都说满族的婆婆特别厉害?

关:不,我母亲可不厉害,是非常善良的一个人。我母亲当年住到营房的时候,就是我大哥、二哥还比较小的时候,西方天主教的教会啊,在阜成门附近设的有粥厂。我们家里穷,就每天到那儿打粥去,喝粥。从那儿开始我母亲就信教了,主要是舍粥的缘故。后来我大哥、二哥、四哥陆续也都进堂,信天主教,解放初之后我们家搬到前门附近,就老上东交民巷的一个教堂。注115当时宣武门的是南堂,东交民巷的是东堂,西直门那儿是北堂,府右街附近也有个教堂。我们家进堂基本上就上东交民巷。我母亲很虔诚,做礼拜啊,做弥撒啊,在长辈影响下我们也接受这些教育,我大哥、二哥、四哥也到天主教堂,参加个乐队演唱、合唱什么的,唱《圣经》啊。我嫂子她们基本也信教。我七八岁的时候,也跟她们进堂,后来加入少先队了,就不信教了。注116我父亲反而不信教,也不进堂。我母亲脾气那么好,就跟这有关系。

鸿基他们很小的时候,包括我大嫂去世之后,我母亲就承担起全部家务,不单得照顾我上中学,上大学,还得照顾我大嫂这些小孩,我们都是我母亲带大的。我最怀念母亲,我父亲脾气比较暴,有时闹得不愉快,我上大学他还呲儿我呢,但我母亲总是护着我。母亲最疼的就是我,也疼我四哥。那时候家里孩子多,我母亲买个苹果,把苹果藏到柳条包里,拿出来让我上外头自己吃去。我母亲也打过我,我父亲打过我没打过我我记不清楚了,就我母亲打我嘴巴子我一直记得。包括我四哥的婚姻问题,我四嫂比我四哥大几岁,但他们俩相爱,我大哥就不同意,我母亲就护着我四哥,当时也受了不少气,后来还是成了。我们哥儿几个都跟母亲感情特深。

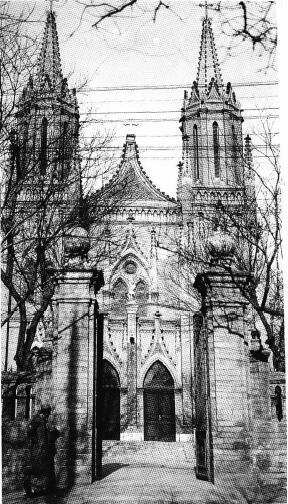

北京东交民巷教堂注117

我1968年离开家,注118父亲刚强,倒没说什么,我母亲坐在屋子里小板凳上,我说妈我走了,您注意身体,扭头我就走了。当时也是,心里头……谁愿意离开北京啊,我母亲从板凳上起来,一直追到门口。

1971年母亲去世,我正在沈阳,得到电报之后,当天晚上就买火车票,火车上人多呀,没地方坐,我在车上站了一宿。母亲当时去世,一只眼睛始终不闭,后来到太平间取出来之后,我把母亲的眼睛一合,马上就闭上了,她想我们呢。

我母亲直到去世,连黑白电视都没看成。