第九章 西方的赶超:大清王朝为什么出不了牛顿和伽利略(第2/27页)

人口稀少而土地充足的15世纪对人们来说越来越变成一个模糊的回忆:欢乐幸福的日子,西方的牛肉与啤酒,东方的猪肉与白酒。1609年中国南京附近一个县城的县官曾经说过,回溯以前,任何事情都要比当时好:“每家每户都有房子住,有土地可以耕种,可以从山上砍柴来烧,有自家的菜园来种植蔬菜,每家都能够自给自足。”但是现在,“贫者十人而九……贪婪罔极,骨肉相残。”曾在中国待过的一位德国旅行家在1550年左右的陈述更加直白:“在过去,农民家吃的和现在不一样。那个时候,肉类和食物都有着充足的供应。”但是现在,“所有的一切都彻底改变了……今天即使最为宽裕的农民家里吃的食物也要比过去长工和仆人吃的差。”

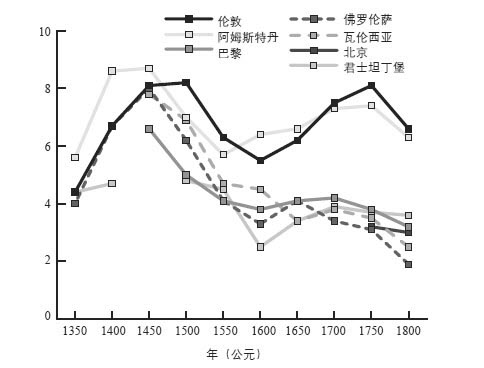

在迪克·惠廷顿笔下的英国童话故事里(和许多同类故事一样,也追溯到16世纪),一个贫穷的小男孩和他的猫一起从乡下漂泊来到伦敦并过上了好生活。但是在现实世界中,数百万逃难来到伦敦的饥民中的大多数只不过是从油锅跳进了火坑里,情况丝毫没有得到改善。图9-2展现了1350年后城市实际工资(即刨除通货膨胀后消费者购买基本生活用品的能力)所经历的变化,图中数据来源于经济历史学家们数年间艰巨刻苦的挖掘工作。他们从各种不同历史人物口中得出支离破碎的片段并做出解读。直到14世纪欧洲的文件档案才开始提供清晰连贯的数据以精确计算出不同时期的城市实际收入,而在中国,直到18世纪以后我们才能获得这样的机会。尽管有着数据上的缺口以及大量的交叉线,至少欧洲的发展趋势是清晰的。基本上可以说,在所有我们可以证明的地方,在黑死病消失后的一个世纪内实际工资几乎都翻了一番,然后随着人口的恢复与增长,大部分又回落到黑死病爆发以前的水平。在15世纪20年代,佛罗伦萨人将石块运至高处,建成了建筑师布鲁内莱斯基设计的佛罗伦萨大教堂那高耸的穹顶,这时他们以肉类、奶酪、橄榄油为食物。而到1504年,他们的后代们运送安置米开朗琪罗的大卫雕像时却只能靠面包勉强过活。又一个世纪以后,他们后代的后代能有面包吃就感到很满足了。

图9-2 1350~1800年间北京和6个西方城市的非熟练工人的实际工资。虽然每个城市每种行业情况各有不同,但是通过测算,几乎每个地方都能发现这一趋势:在1350~1450年间工人的工资水平几乎翻了一番,但之后就开始回落,到1550年或者1600年时工人的购买力已经下降到了1350年前的水平。1600年以后欧洲西北部的工资水平逐渐和欧洲其他地方拉开了差距,这一原因我们将在本章后面详细讨论(巴黎和瓦伦西亚的统计数据始于1450年左右,北京的统计数据始于1750年前后,还有,毫不奇怪的是,1453年前后君士坦丁堡的统计数据存在空缺,因为当时奥斯曼帝国的军队洗劫了该城市)

那个时候饥饿已经蔓延到了整个欧亚地区。收成不好,政策不对,或者仅仅是坏运气都能使得贫穷的家庭沦落到四处觅食果腹的境地(在中国是米糠豆荚、树皮野草;在欧洲是甘蓝残茬和各种杂草)。一次灾难就能使上千人涌到马路上来寻找食物,最虚弱的人会饿死。在欧洲那些最古老的民间传说(如迪克·惠廷顿笔下的那些)的原始版本中,农民出身的讲故事人经常梦想的不是金蛋或者神奇的魔法豆茎,而是实实在在的鸡蛋与豆茎,很有可能这一切并不是巧合,这些农民们想向神祈求的只是填饱自己的肚子。

不论是东方还是西方社会,中等阶层逐渐对流浪者和乞丐们变得冷酷无情,将他们赶进救济院和监狱,或者将他们送到边境地区,或者将他们卖为奴隶。当然这些做法都很冷漠无情,但是显然那些富裕的人觉得自己的麻烦已经够多了,没有心思理会别人的事情。正如一位绅士1545年在长江三角洲地区所发现的那样,当生活艰难的时候,“灾民们(也就是最穷的人们)被免于徭役赋税”,但是“富人们因此受到的赋税压力如此之大,以至于他们也变成了穷人”。整个社会的下滑速度使得那些出身显贵的人也感到了压力。