第八章 走向世界:元、明两个朝代给中国带来了什么(第15/18页)

朱熹被称为中国历史上第二大有影响的思想家(仅次于孔子)。由于每个人的判断标准不同,有人认为朱熹完善了儒家思想,也有人认为他使中国处于停滞、自满以及压抑的状态。但是这些褒奖或者指责都过分夸大了。和所有最优秀的理论家一样,朱熹只是提出了时代需要的想法,人们觉得这些理论合适就使用了。

这一点在朱熹的家庭观上表现得最为明显。到了12世纪,佛教、原型女性主义以及经济的发展已经改变了原先的性别角色。有钱人家开始让他们的女儿接受教育,给她们更多的嫁妆,这提高了女性在家庭中的地位。随着女性经济地位的提高,他们规定女儿和儿子一样能继承财产。甚至在一些贫穷人家,商业化的纺织生产使妇女的赚钱能力增强,也就使她们拥有更多的财产权。

12世纪男性富人开始反抗,当时朱熹还是个小孩子。男性要求女性守贞操,妻子不能独立,并且妇女只能待在家里(如果她们必须出去的话,就要蒙上面纱,或者坐在轿子里)。批评者们尤其反对那些再嫁的寡妇,认为她们把财产带入了其他家庭。当13世纪朱熹的理学得到平反时,他的思想看起来就像给这些想法披上了哲学外衣。14世纪,那些官僚废除有利于妇女的财产法令时,他们宣布这些措施的基础就是朱熹的思想。

朱熹的著作并没有给妇女的生活带来改变,只是对知识分子以及很可能没有读过朱熹文章的人产生了影响。例如,在这些年,工匠眼中女性美丽的象征已经发生了巨大的改变。在公元8世纪,佛教和原型女性主义盛行的时候,当时最流行的陶瓷雕像类型是被美术史学家戏谑地称为“丰满女性”的雕像。据说受杨贵妃的启发——她的美貌引发了公元755年的安史之乱——他们所展示的妇女都相当丰满。相反,到了12世纪,画家笔下的妇女一般都很苍白,憔悴,服侍着丈夫或者疲倦地坐着,等着丈夫回来。

这些苗条的美人也许是一直坐着,因为站着很疼。臭名昭著的裹脚习俗(把女子的双脚用布帛缠裹起来,使其成为又小又尖的“三寸金莲”)可能始于1100年左右,在朱熹出生前30年。大概那个时候有一些诗指的就是裹脚这件事,在1148年后不久,一位知识分子写道:“女性的裹脚是最近开始的,在以前的任何书籍中均没有提到。”

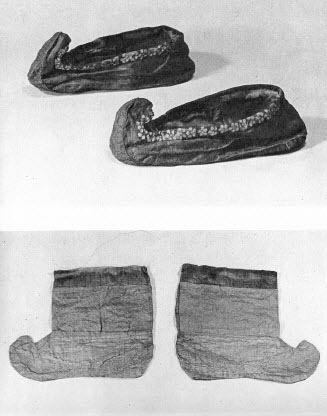

关于裹脚的最早考古依据是在黄升以及周夫人的墓中发现的,她们分别死于1243年和1274年。她们的脚上都裹着6英尺长的裹脚布,穿着丝绸鞋,鞋头向上翘(见图8-2)。周夫人的骨骼保存完好,可以看到她那畸形的脚:她的8个小脚趾头扭曲在脚掌下,两个大脚趾头向前伸着,使得这双纤细的脚能够穿进她那又小又尖的鞋子。

12世纪的中国并没有要求女性裹脚,改善女性的走路姿势似乎可以让所有人着迷(至少,让男性着迷)。但是,黄升和周夫人受到的折磨比其他国家的人们受到的折磨要大得多。穿细高跟鞋会让你脚趾起泡,裹脚则会使你坐在轮椅上。这个习俗带来的痛苦是——日复一日,从出生到死亡——难以想象的。就在周夫人被埋葬的那一年,一位学者对裹脚进行了批判:“还不到四五岁的无辜小女孩,却要遭受裹脚带来的无尽痛苦。我不知道裹脚的用处何在。”

图8-2 小脚:黄升墓中的丝绸鞋和袜子。黄升死于1243年,是个年仅17岁的女孩。这是历史上关于裹脚的首个有力证据

确实,裹脚有什么用?但是裹脚变得越来越普遍,也越来越恐怖。13世纪的裹脚使双脚变得更瘦,而17世纪的裹脚却是使双脚变得更短,而且还要弓,要裹成粽子状,成为所谓的“三寸金莲”。20世纪深受裹脚之害的妇女双脚的照片简直惨不忍睹。

把所有的这些都归罪于朱熹就有点过分了。他的哲学思想并没有使中国的核心文化变得更加保守,相反,文化中的保守主义使他的想法受到欢迎。朱熹的思想只是军事溃败、紧缩以及社会发展下滑的最明显的反映。12世纪世界衰退时,古代与其说是复兴的来源,还不如说是避难的场所。在1274年时,也就是周夫人死的那一年,全球探险的可能动力之一——文艺复兴精神已经极其缺乏了。