有一种撤退,叫敦刻尔克(第6/7页)

事实上,丘吉尔在敦刻尔克撤退完成后的下议院演讲中,还有下面这样一句话:“我们必须极其小心,不要把这次撤退蒙上胜利的色彩,战争不是靠撤退来取胜的。”

所以,《敦刻尔克》并没有成为一部战争史诗片,而是一部记录失败和感受战争恐惧的电影:

没有密集的炮火,晃眼的鲜血,呻吟和惨叫,怒吼和拼杀;

整部影片除了片尾出现几个模糊的德国士兵形象外,敌人自始至终没出现过;

主要的场景,是一小群人,一艘船,一架飞机;

一切都很真实:人都会恐惧,也会自私,还会投机取巧,但同时,人也都会无畏,都会无私,还会舍己为人。

看完电影后,直到今天,我的脑海里还会浮现出一些景象,但不是战争场面,而是宁静的大海、安静的排队、飞机的引擎声、民船游艇的马达声、浪花拍打船舷的声音……

然后,就是那种发自内心的对战争的厌恶。

所以,我还是很喜欢这部电影。

(二)关于亚历山大这个人

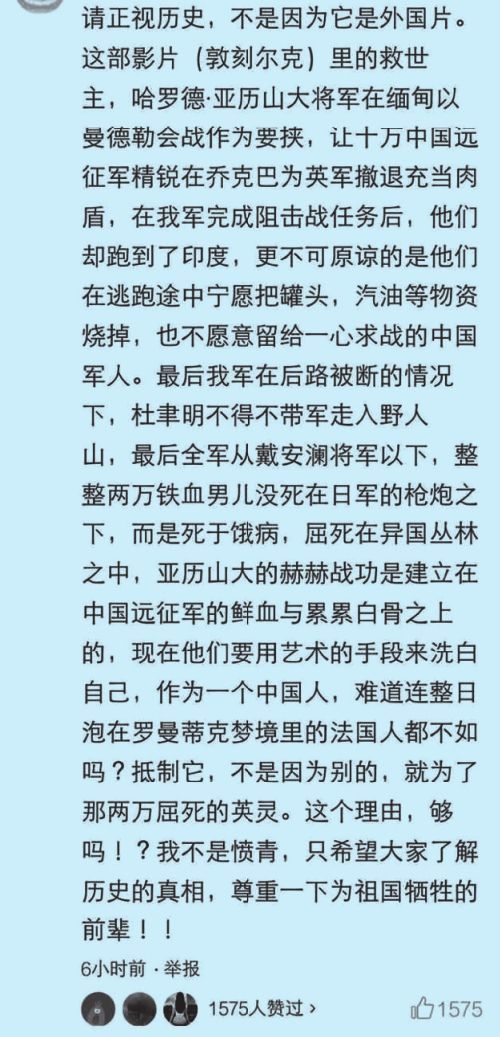

多次收到读者贴给我的一张贴图:

他们都问我:是真的吗?也有的人说,是真的的话我就不去看了。

那也说两句吧。

第一,基本是真的。亚历山大全名哈罗德·亚历山大,在指挥了敦刻尔克大撤退之后,他后来确实被派到缅甸,成为驻缅英军总司令,而他去的目的,就是帮助英军撤退。

第二,当时的中国远征军入缅,带着一腔热血,但背后其实也隐藏着不少问题,比如指挥系统的紊乱:当时的指挥者,有蒋介石,有美国军事顾问史迪威,还有这位亚历山大。史迪威和亚历山大之间关系就很一般,当时也没明确该听谁的;蒋介石允诺中国军队都听史迪威的,但事实上杜聿明他们只听蒋介石的。

包括烧仰光的储油罐等等,是为了避免落入日军手里,并非故意不给中国军队用。当时中国远征军在驰援的路上,不知道是否能到达仰光——当然,这一切主要都因为英军毫无抵抗的意志。

哈罗德·亚历山大

包括退入野人山,现在回过头来看,未必是一个明智的举动。当时美方和英方提出的建议是,中国远征军退入印度休整,但蒋介石坚决要求远征军退回国内(心情可以理解),坚决服从蒋介石命令的杜聿明只能强行穿越,而有自己想法的孙立人率新三十八师抗命退入印度休整,这支部队整建制地保存了下来,成了日后反攻的中坚力量。

第三,这不是在为亚历山大开脱。缅甸的溃败,亚历山大负有不可推卸的责任。

缅甸和敦刻尔克不一样。

有人说敦刻尔克法军替英军殿后,英军先跑路。但你换个角度想,法军脚下,是自己的祖国,守卫自己的祖国本来就是义务。英军是渡过海峡来和法国人并肩作战的,然后英国人派自己的船来接,你让他们把自己的士兵留下来殿后,让法国士兵先撤离自己的祖国,换你是指挥官,估计你也做不到吧?

但在缅甸战场,情况不一样。缅甸原来是英国人的殖民地,中国远征军是来帮助英国守军的(当然也有守卫滇缅公路,保护自己大后方物资运输的目的)。从私心来说,谁都希望自己国家的子弟兵先撤,别人家的子弟兵殿后,但问题在于,亚历山大在那几场战斗的指挥中,不仅私心暴露得太赤裸裸,而且在情报上有欺骗中国远征军的嫌疑,提供错误的信息,让中国军人全部为英军撤退殿后。

第四,在缅甸战场,英军的表现不仅被中国人耻笑,被美国人耻笑,被全世界耻笑,甚至连对手日本人都看不起。亚历山大退役后写了一本战争回忆录,我没看过,不知道他怎么回忆自己的这段生涯,但我觉得,哪怕之前他有过再多功绩,这段历史是他军人生涯的一个污点,他的良心应该为此感到不安。

第五,我们可以一分为二,客观评价亚历山大这个人,但我实在看不出,这和抵制《敦刻尔克》有什么关系。

《敦刻尔克》是为了歌颂亚历山大这个人而拍的吗?恐怕不少看完电影的观众,都未必清楚电影里哪个人是亚历山大。