第四章 《二年律令》中的“宦皇帝者”(第10/19页)

《二年律令》在以禄秩定待遇时,在“若干石”的前后往往特加“吏”字。如《赐律》:

二千石吏不起病者,赐衣襦、棺及官衣常(裳)。郡尉,赐衣、棺及官常。千石至六百石吏死官者,居县赐棺及官衣。五百石以下至丞、尉死官者,居县赐棺。(第30页第283、284简,第172页释文)

赐吏酒食,率秩百石而肉十二斤、酒一斗;斗食、令史肉十斤,佐史八斤,酒七升。(第31页第297简,第174页释文)

二千石吏食▌、粲、糯各一盛,醯、酱各二升,介一升。千石吏至六百石,食二盛,醯、酱各一升。五百石以下,食一盛,酱半升。食一盛用米九升。(第31-32页第298-301简,第174页释文)

赐吏六百石以上以上尊,五百石以下以下尊,毋爵以和酒。(第32页第302简,第174页释文)

这些条文为什么特标“吏”字呢?是因为在“吏”之外,还另有“宦皇帝”者呢。《史记》、《汉书》中也经常出现“吏若干石”的提法,例如高帝十二年“赐其吏六百石以上爵一级”、“吏二千石徙之长安”(55)之类。这“吏”字大概不像以前想得那么简单,只是通指官员;现在看来,特标“吏”字是因为还有一种“非吏”的“宦”存在着。

若仔细辨析,则《二年律令》中很多“宦”字都是特指。如《置吏律》:

有任人以为吏,其所任不廉、不胜任以免,亦免任者。其非吏及宦也,罚金四两,戍边二岁。(第24页第210简,第161页释文)

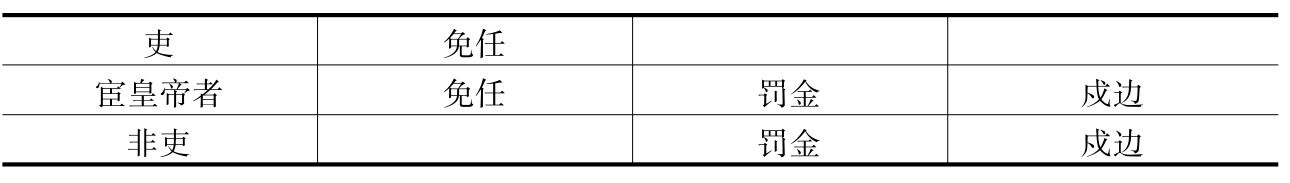

“非吏及宦”四字,原书无注。不过这“宦”字显系“宦皇帝者”省称。这条律文说,对任人“不廉不胜任”、即所保荐者贪污或不称职时,除本人罢免外,其“任者”即保荐人也要免官;那保荐人如果“非吏”,或者是“宦皇帝者”,则其惩罚还得加上罚金和戍边两项。“非吏”无官,其惩罚只有罚金、戍边;“宦皇帝者”有官,其惩罚将有免任、罚金、戍边三项。那么这里所涉及的保任者,就有“吏”、“非吏”和“宦”3种,相关的惩罚也有3等。即如:

从表格中能看到,在任人不善时,对“宦”者的惩罚比“吏”多了两项,不仅免官,还得罚金和戍边。那道理很简单:人们之所以肯去“宦皇帝”,只是为了由此获得做官资格;至于做郎官本身就不好说了:执戟宿卫、出充车骑的辛苦不谈,其待遇不过“奉一囊粟,钱二百四十”而已,能否赶上皇帝赏钱加爵、能否获得“知名”的宠遇,都是没准儿的事。这样看来,对任人不善的“宦皇帝者”若只罢免,反倒免除了他们勤务的辛苦,太便宜他们了;一定得加上罚金和戍边二岁,让他们进一步破财受累,才能构成与“吏”之“免任”同等力度的惩罚呢。

在任人不善的惩处上,“宦”的待遇近于“非吏”;但“宦”在“吏”与“非吏”之间,其待遇也有近于“吏”的时候。《二年律令·徭律》:

发传送,县官车牛不足,令大夫以下有訾(赀)者,以赀共出车牛及益,令其毋訾(赀)者与共出牛食、约、载具。吏及宦皇帝者不与给传送。(第41页第411、412简,第188页释文)

官家运输“车牛不足”时,爵在大夫以下的有钱人要出车出牛,没钱的要出牛饲料和用具。但“吏及宦皇帝者”却不在其例。我推测,《徭律》下文涉及的各种徭戍,如“事委输”、“载粟”、“补缮邑▌,除道桥,穿陂池,治沟渠,堑奴苑”、“春秋射”等等,“吏及宦皇帝者”都可以“不与”,因为二者另有公务。

这样,“吏”、“宦”和“非吏”就呈“三足鼎立”之势。再请看:

1.相国、御史请关外人宦为吏若徭使,有事关中,[不][幸][死],县道若属所官谨视收敛,毋禁物,以令若丞印封椟槥,以印章告关,关完封出,勿索。(《二年律令·津关令》,第48页第500、501简,第207页释文)

2.宦者、都官吏、都官人有事上为将,令县贷之,辄移其禀县,禀县以减其禀。已禀者,移居县责。(《秦律十八种·仓律》,《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第30页)

第1条材料的原文标点可商,“宦”字之后应加顿号,“徭使”后的逗号应移置于“有事关中”之后,即作:“相国、御史请关外人宦、为吏若徭使有事关中,不幸死……”这样,“关外人宦于关中”、“关外人为吏关中”和“关外人有事徭使关中”,就各为一事了,而不必把“宦为吏”作一读了(56)。第2条简文,可以证明这个意见正确无误:秦朝恰好也有“宦者”、“都官吏”、“都官人有事”者的三分法(57)。这跟《津关令》中的“关外人宦、为吏若徭使有事关中”,是非常相似的,仅“都官”与“关外”有异而已。此外秦简中还有“吏、徒”并称的情况,“徒”就是“徭使”(58)。