第三章 分等分类三题之一:“比秩”与“宦皇帝者”(第9/19页)

“宦皇帝者”在两汉发生了很大变化。文景以降,“宦皇帝”那个称呼就销声匿迹了。当然那个职类还在,仍是帝国体制的重要组成部分,本身并没消失,朝廷另以“郎从官”等为称了。太子与侯王的身边,也有类似郎、从官的侍臣。对这个特殊职类,王朝有特殊的管理办法,并让其发挥特殊的品位功能。例如针对“宦皇帝者”的专门法律。贾谊云:“诸侯王所在之宫,卫织履蹲夷,以皇帝在所宫法论之。郎中、谒者受谒取告,以官皇帝之法予之。事诸侯王或不廉洁平端,以事皇帝之法罪之。”(68)所谓“皇帝在所宫法”是针对卫士的,所谓“事皇帝之法”是针对官吏的,而所谓“官(宦)皇帝之法”,就是针对郎官、谒者们的。又如,汉惠帝下令“宦皇帝者”犯罪可以不戴械具(69),汉元帝废除了大夫、郎中对家属的连坐责任,还给他们家人以入宫资格(70),不拿他们当外人。“宦皇帝者”是特殊职类一点,也体现在赏赐上。在随机或定期的赏赐中,将、大夫、郎与从官(“将”即诸中郎将,郎官的长官),通常都单列为一类,而与行政官员不同,由此显示了那是一个“非吏”的特殊系统。

“比秩”是“宦皇帝”等级管理的最有特色之处,是“非吏”职类的等级标志。“宦皇帝”最初没俸禄,所以也没有秩级。他们不算朝臣的,只是“左右”(71)。后来“宦皇帝”制度的“公”的色彩浓厚起来了,逐渐与官僚体制建立了密切联系,成为官僚主要来源,不止是皇帝私人了。于是,皇帝让他们“比吏食俸”。“比吏食俸”做法的固定化,就形成了“比秩”。史书所见,最早的“比秩”出现在汉景帝、汉武帝时。

“比秩”与“正秩”是交错配合的。求“宦”就是为了求“仕”。在制度上也是这么安排的。“比秩”与“正秩”的交错排列,就构成了“宦”与“仕”之间、散官与职事官之间一种特别的调节手段。以郎官为例:

比三百石的郎中,外补三百石县长,恰升一阶;

比四百石的侍郎,外补比四百石县长,恰升一阶;

比六百石的中郎,外补六百石县令,恰升一阶。

比三百石之秩与三百石秩处于同一层次,比四百石之秩与四百石秩处于同一层次,比六百石之秩与六百石秩处于同一层次。而其间正、比之别,首先可以显示“非吏”、没有行政职能的郎官,比同一层次的吏略低;进而可使“比秩”的郎官在“补吏”之时,恰升一阶。又,汉代官制,“正任”与“试守”有别。官僚任职的第一年属于“试守”,或说处于试用期,其时不能拿全俸。而试守时官僚的官阶与俸禄,就是“比秩”。那么汉代选官的一个微妙之处:“比秩”既保证了由“宦”而“吏”时迁升一阶,又把“试守”与正任区分开来,从而使升迁成为一个连贯有序的仕途。此外,列在“比秩”的诸大夫及掾属们在迁任为“吏”,其官阶变化遵循同样规律,即保证其恰升一阶。

当然,列在“比秩”的不止是“宦皇帝者”。对汉代采用“比秩”的各色官职加以搜罗排比,可以发现文学之官、军官和掾属,也属“比秩”。从而进一步印证我们的论断:“比秩与职类相关”或“比秩有区分职类的功能”的论断。

文学之官指的是博士、文学、掌故等等,其所以列在“比秩”,显然也是因为他们的“非吏”性质。学者说博士制度与先秦“稷下学宫”的“列大夫”有渊源关系。而稷下“列大夫”的特点是“不治而议论”,“不治”就是不在行政系统之内。

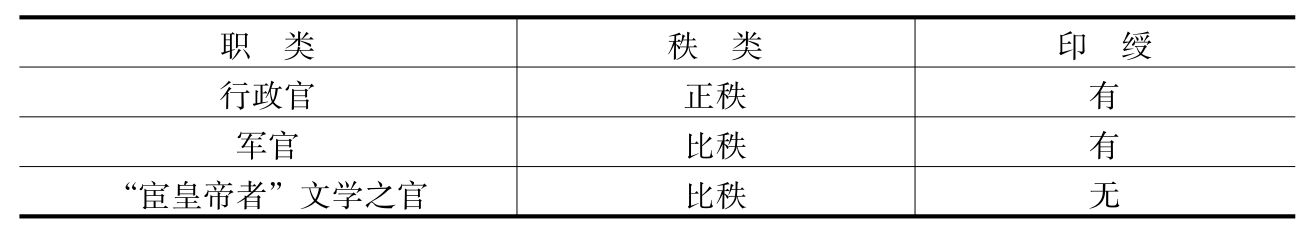

军官之为“比秩”,在于军队组织与行政组织各成系统,军官不是行政官员,或说是“军吏”而不是“文吏”。可以借助印绶制度来观察这个问题。汉制,有职事者有印绶,无职事者无印绶。大夫、博士、谒者、郎官、文学无日常行政职事,所以没有印绶。然而军官却是有印绶的。战国以降文武分途,军官、军吏自成系统了。军官本以军职与军爵确认身份级别,但文武官之间的待遇和级别的比较,以及文武间的迁转,王朝逐渐觉得有必要在一元化的秩级框架下加以处理,出于这种需要,王朝把军官安排于“比秩”之上。可见汉代的“比秩”确实很特别,它确有区分职类的功能,从而与后代的正品、从品不同了。既有印绶、又用“比秩”,就成了汉代军官等级管理的重要特色。请看下表:将印绶与“比秩”综合考虑,则汉代官吏是分成三大部分的:行政官吏用“正秩”、有印绶;军官用“比秩”、有印绶;“宦皇帝者”及文学之官用“比秩”、无印绶。