我们的地球:它的特点、规律和情况(第5/9页)

因而一个地区的降水几乎完全取决于这一地区顶上的风。如果沿海地区与内陆被山脉隔开(这是很常见的),沿海地区必定十分湿润,因为风在遇到山脉时被迫升高(这儿气压较低),离海平面越远,它的温度越低,水蒸气就会变成了雨雪降落地面。当风抵达山的另一面时,它就变成了没有雨水的干风。

热带地区的降雨丰沛而稳定,因为这一地区地表巨大的热量使空气升到很高的高度,水蒸气遇冷凝结,就会形成倾盆大雨。由于太阳不是永远在赤道上空,它会时而偏北时而偏南地来回移动,所以赤道地区也有季节之别,不过大部分只有两个季节。两个季节中间暴雨连绵,而这两个季节则是滴雨不下。

有些地区常年处于从寒冷地区吹向温暖地区的气流控制下,没有比这些地方更倒霉的了。这是因为,风从寒冷地区吹向温暖地区的过程中,它们吸收水蒸气的能力逐渐增加,空气中的水蒸气不会遇冷凝结化成雨水,所以这样的地区10年都难得下一两场雨,成为干燥的沙漠。

关于风和雨就介绍到这里。它们的具体情况将在下面章节中详细探讨。

接着,我要简述一下地球本身的状况,以及我们所居住的这层坚硬的岩石——地壳。

有关地球的内部结构有多种说法,但是还没有一种说法能够完全让人信服。

地震

让我们正视现实:人类能够上天有多高?入地有多深?

在一个直径为3英尺的地球仪上,世界最高峰埃佛勒斯峰(即珠穆朗玛峰)只有薄薄一张纸那么厚,而菲律宾群岛东侧海洋的最深处看上去就像一张邮票的锯齿。我们从未到达过深海之渊,也从未爬到过埃佛勒斯峰之巅。我们曾乘坐热气球和飞机飞上高空,那高度也只比喜马拉雅山的峰顶高一点儿,但是大气层的三十分之二十九还有待于人类去探索。至于海洋,我们从未潜到太平洋四十分之一深的地方。而且,最高山峰的高度要小于最深海洋的深度。如果将最高峰都倾入海洋的最深处,那么它的峰顶还要低于海平面几千英尺。这是为什么呢?至今人类还无法解答。

现代科学知识对地壳的过去的起源和将来的变迁一无所知。我们也不必再去研究火山,希望从中找到地球内部构造的材料(我们的祖先曾这样幻想),因为我们已经知道,火山并不是那些被人们认为的地球内部的热物质的出口。打一个可能会让人讨厌的比喻,火山就是地球表面的脓肿,虽然腐烂疼痛,但这只是局部的问题,而不是身体内部的毛病(这是作者因受当时的科学水平所限而得出的错误认识,因为火山就是由地球内部岩浆喷出地面而形成的——译者注)。

目前世界上大概还有320座活火山。原来有400座,但是随着时间的推移,有一部分活火山渐渐没有了活力而退隐了,进入普通山峰的行列。

地表就像一块多孔的海绵

大多数火山位于沿海地区。事实上,大部分地壳活动频繁的地区都在海洋附近,例如日本就是一系列的岛屿(据地震仪检测,日本平均每天发生4次轻微火山震动,每年发生1447次),最近火山爆发结果最惨痛的地方——马提尼克和喀拉喀托——也是在大洋中央。

由于大多数火山都濒临海洋,人们就想当然地认为,火山喷发是由于海水渗入地球内部而引起的剧烈爆炸,使岩浆、蒸汽之类的东西喷发四溢,造成灾难性后果,但是后来我们发现,还有一些活动频繁的火山却与海洋相隔很远,于是上述理论也就不攻自破了。

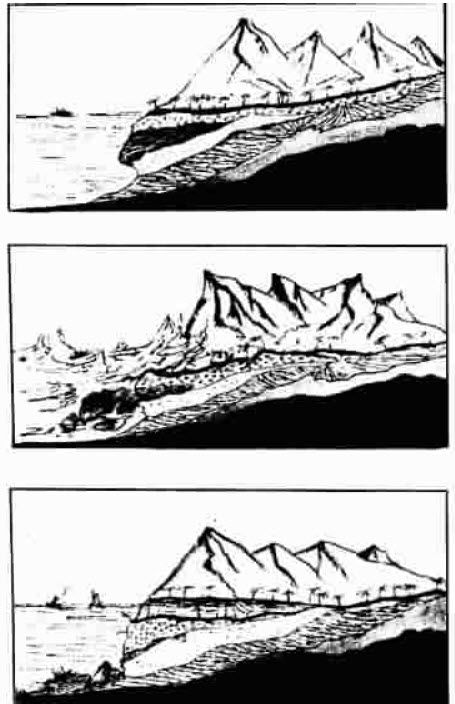

另外,关于地球的表面,又是怎么回事呢?过去,我们总是夸夸其谈,说那些岩石超越了时间而亘古不变,以至于我们把不变的事物说成“坚如磐石”。然而,现代科学却让这种说法变得并不是那么信心十足,它认为,岩石是在不断变迁的。由于风吹日晒,山峰正在以每千年减少3英寸的速度变矮,如果没有反作用力在抵消这种侵蚀作用,那些古老的山峦在很久以前就已经消失了。即使是喜马拉雅山脉也会在1.16亿年后变为平地。所以,反作用力是存在的,而且力量巨大。