第二十七章 革命的不宽容(第2/4页)

不过,这并不是说所有的宗教派别都享有同等的权力。新教从此以后得到容许,新教徒不会因为不和天主教徒在同一个教堂里做礼拜而招惹到什么麻烦,但天主教仍然是国教,是“占统治地位”的教派。

米拉博(2)在认识政治生活本质的方面有准确无误的本能,他知道这个远近闻名的让步不过是权宜之计。他试图把一场社会大变革变成一个人的革命,但壮志未酬就归西了。许多贵族和主教对他们在8月4日晚上的宽宏大量的表示深为后悔,于是便开始使用设置障碍的方法,这给他们的国王主子带来了致命的后果。直到公元1791年(整整两年,这对于任何实际目的来说都太晚了),所有宗教派别,包括新教徒和犹太人在内,才获得了完全平等的基础,被宣布在法律面前享有同等的自由。

从那时开始,各种角色就反转过来。法国人民的代表为这个前途不可限量的国家制订了宪法,要求教士们不管具有什么信仰,都必须宣誓忠于这个新政体,就像他们的同胞——教师、邮局员、灯塔看守人和海关官员一样,要把自己严格地看成国民的公仆。

教皇庇护六世反对这样做。他们认为新宪法对教士的规定直接践踏了公元1516年法国和罗马教廷签署的各项正式协议。但是议会没有时间考虑先例或条约这类微不足道的小事。教士要么宣誓效忠新宪法,要么退职,饥饿而死。一些主教和教士接受了这个看来是不可避免的命运。他们把手指交叉在一起,履行了宣誓的程序。但是绝大多数教士是虔诚的,他们拒绝发假誓。他们已经迫害了胡格诺教派许多年,现在他们又效仿胡格诺派,开始在荒废了的马厩里做弥撒;在猪窝里交流思想、共享圣餐;在乡下的树篱后面布道,并且在夜深人静的时候秘密到他们以前的教民家里进行拜访。

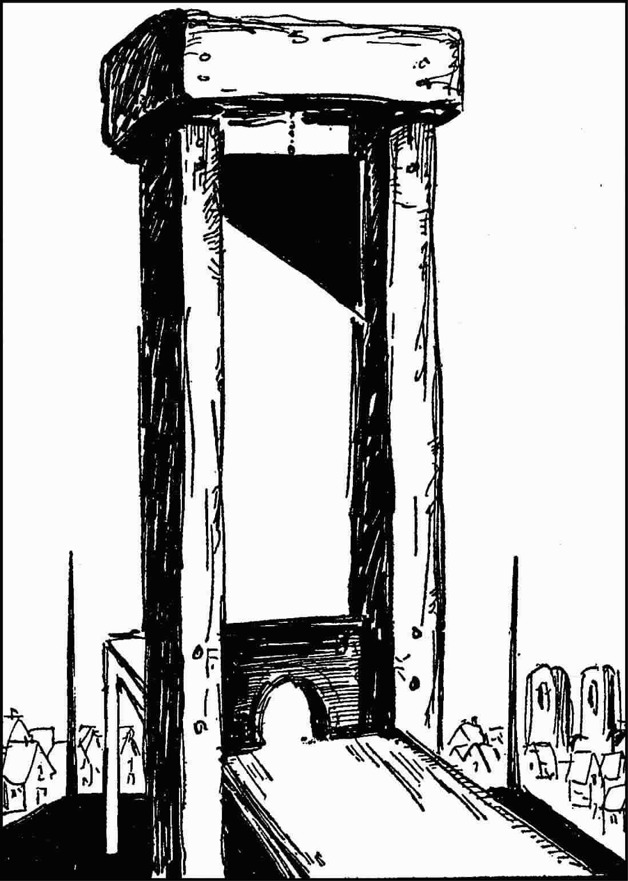

通常情况下,他们比新教徒在类似的情境下过的生活好得多,因为法国的秩序已经乱作一团,就连对付宪法的敌人,也只能勉强采取一些敷衍了事的措施。由于这些出色的教士们——一般称他们是拒绝宣誓的倔强分子——似乎没有人想冒上断头台的危险,所以很快就壮着胆子要求官方承认自己是“可以被容忍的教派”,并要求享有特权,而在过去的3个世纪中,也正是这种人顽固地拒绝把这些特权交给自己的同胞加尔文教徒。

革命的宽容之处

我们如今处在没有这方面风险的公元1925年来回顾那个年代,难免感到它既冷酷又滑稽。但是官方当时并没有就他们的要求采取明确的措施,因为极端的激进分子已经彻底控制了国民议会。由于法庭的背信弃义,加上国王陛下昏聩地与外国结盟,结果在不到一个星期的时间里就引起了从比利时海岸到地中海海岸的惊慌。它导致了从公元1792年9月2日至7日的一系列屠杀。

从那一刻起,这场革命注定要堕落成恐怖统治。

饥肠辘辘的百姓开始怀疑自己的领袖正在搞一个大阴谋,要把国家出卖给敌人,这时哲学家们试图通过渐进的方式取得成果的努力便成为了泡影。下面发生的剧变在历史中并不足为奇。在如此巨大的危机之中,处理政务的权力很容易落在残酷无情的人手中,认真学习历史的学者都很熟悉这一事实。但是这出戏的主要演员居然是个一本正经的人,一个楷模,一个纯粹美德的化身,这的确出人意料。

等法国开始明白了新主人的真实本性,已经为时过晚了,这就好比是在协和广场的绞架上白费唇舌说一阵过时的警告一样。

到此为止,我们从政治、经济和社会组织这几个角度探讨了法国大革命,但是只有等历史学家变成了心理学家,或者心理学家变成了历史学家,才能真正解释或理解那些在极度痛苦中决定民族命运的黑暗力量。

有些人认为是愉快和光明统治着世界。有些人则认为人类只推崇一个东西:专横的力量。从现在起几百年后,我们或许能在这二者之间作出一个选择。然而有一点似乎是肯定的,法国大革命是所有社会学的试验中最伟大的,它是暴力的神化。

一些人想通过理性建起一个更人性化的世界,但他们不是自然死亡,就是被那些他们原本想给予荣誉的一帮人处死。随着伏尔泰、狄德罗、杜尔哥、孔多塞这些人的消逝,新至善论的无知信徒变成了国家命运的有争议的主人,他们把这项崇高的使命弄得乱七八糟。