第三十八章 南北经济文化之转移(上)【自唐至明之社会】(第5/8页)

亦有关于交通者:南方水利日兴,舟揖之便远超北地。亦有关于人工制造者:如前举丝织、陶磁之类。《文献通考》载宋熙宁十年以前天下诸州商税岁额,四十万贯以上者有三处,北占其二,南占其一。【在蜀。】二十万贯以上者五处,皆在南方。【皆在蜀。】十万贯以上者十九处,北得其一,南得十八。五万贯以上三十处,北十二,南十八。五万贯以下者五十一处,北得二十五,南得二十六。三万贯以下者九十五处,北得四十五,南得五十。一万贯以下者三十五处,北得二十,南得十五。五千贯以下者七十三处,北得十九,南得五十四。南北相较,已见北绌南赢。及明代有‘市肆门摊税’,共设三十三处,南得二十四,北得其九。【南:应天、苏州、松江、镇江、淮安、常州、扬州、仪真、杭州、嘉兴、湖州、福州、建宁、武昌、荆州、南昌、吉安、临江、清江、广州、桂林、成都、重庆、泸州。北:顺天、开封、济南、济宁、德州、临清、太原、平阳、蒲州。】

又明代商税开始有“船钞”,【此见商业全走入水路交通。】设关处所凡七:曰河西务,【直隶。】曰临清,曰九江,曰浒墅,曰淮安,曰扬州,曰杭州。

全国商业,渐渐集中至长江下游与运河两条线上。万历六年,各地商税课钞数,南直各府、州全数达一千三四百万贯,殆占全国四分之一。而淮安一府独有二百余万贯,浙江省有三百万贯。可证当时全国经济集中在长江下游太湖流域,而由运河贯输到北方的大概。【四川在宋代极盛,而元、明两代则剧跌,亦由全国经济状态之变动。】此种演进,直到清代,大体仍旧。据《清会典》,光绪十三年全国各省厘金册报,南方各省几占北方之八倍。【又据光绪二十九年户部报告,则超过十二倍。】

二、文化方面

这一种趋势,反映在社会文化上,亦可见北方人物在逐渐减少,而南方则在逐渐增多。【此只就数量上论之。】

如以应科举人数论。

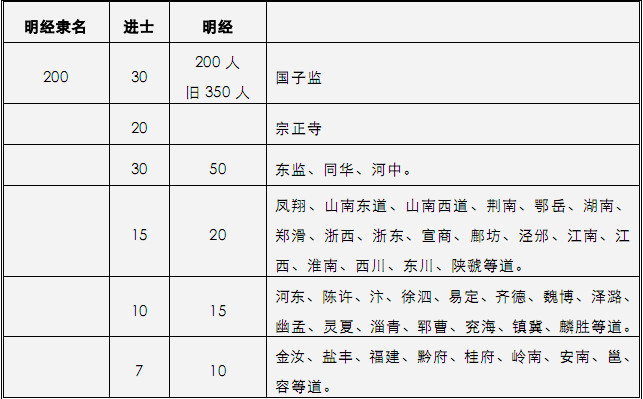

唐武宗会昌五年限定各地应送明经进士额数表:

这已在唐代晚年,南方地位已高,但并不能跨驾中原之上。

北宋则南人考进士,人数又多,北人考明经,人数又少,显分优劣。不得不限定南北名额以求平衡。【详见前。】

元代一样逃不出南盛北衰之象。【苏天爵《滋溪集》十四:“国家既以文艺取士,于是人人思奋于学,而中州老师存者无几,后生或无从质正。”又曰:“江南三行省,每大比,士多至数十人,考官必得硕儒,士方厌服。”此记延佑、至治间事,南北学风盛衰皎然。】

明代亦定南北取士额。

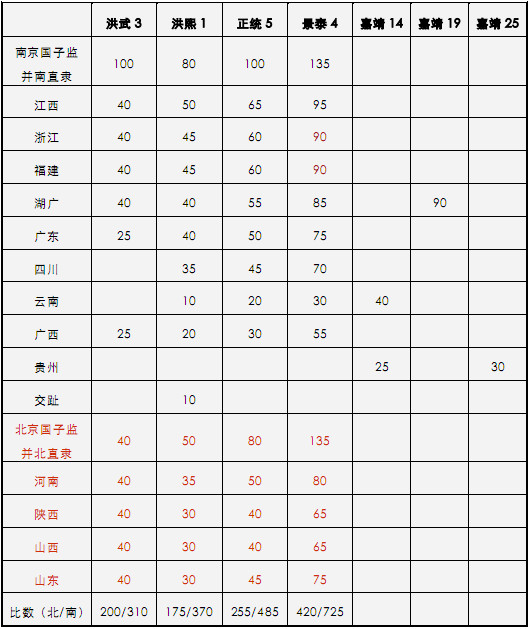

明列朝乡试额数表:

按:此表北直额数,其中实多南人。又两广、云、贵西南人文之激进,亦可注意。

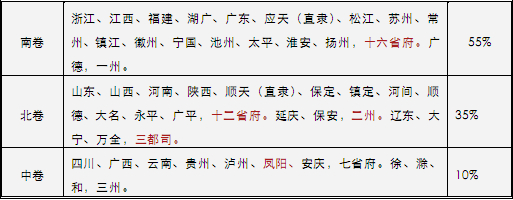

明会试额数表:

洪熙元年,定南卷取十之六,北卷取十之四。后复以百名为率,南北各退五卷为中卷,然中卷其实即南卷也。又北卷中顺天额亦多南人,则北卷之见绌多矣。

景泰初,礼部请“取士不分南北”,给事中李侃等奏,谓:“江北之人文辞质直,江南之人文辞丰赡,故试官取南人恒多,北人恒少。向制不可改。”后竟复分南、北、中卷,则分卷正为北人。由李侃等所言,以“江南”、“江北”为北,南北界线,较之宋欧阳、司马争论时,又见南移矣。

洪武二十年,以北方学校无名师,生徒废学,特迁南方学官教士于北,复其家。

又洪武四年至万历四十四年,凡二百四十五年间,每科状元、榜眼、探花及会元,共计二百四十四人,其籍贯如次表。【据陈建《皇明通纪》】