这群四川人,不该被遗忘(第3/5页)

装备最恶劣的二十军第二十六师打到最后,全师4个团长,两个阵亡。14个营长,伤亡13个,连、排长共伤亡250余名。每个连留存下来的士兵仅三五人,最多不过八九人。全师4000多人,这场仗打完仅剩下600多人,但最终还是坚守住了阵地。

这个被人看不起的师,成了淞沪战役中战绩最好的5个师之一,全师5000人,撤离战场时仅剩600多人。

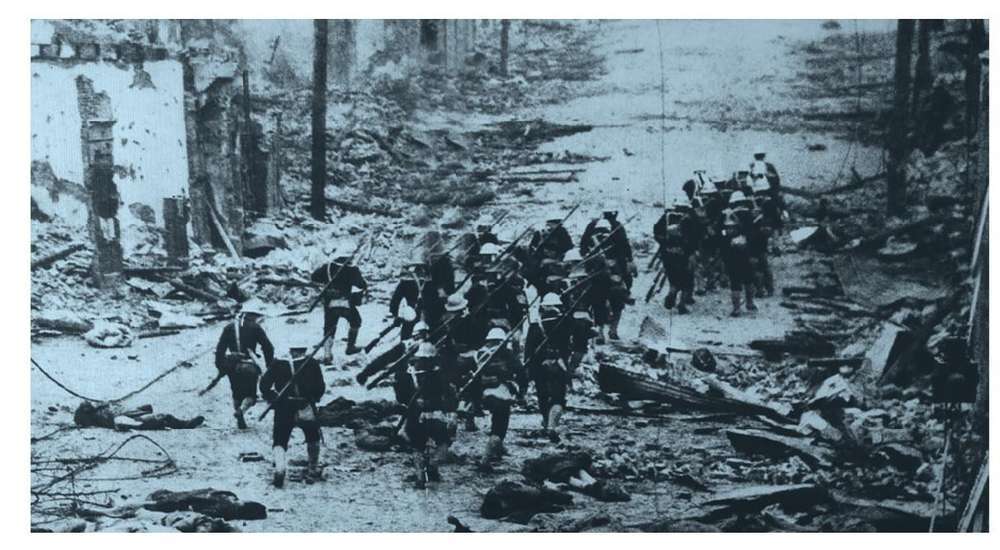

淞沪会战中,川军伤亡惨重

杨森原先也是打内战的“好手”。但在出川前,他曾对着将士说:“我们过去打内战,对不起国家民族,是极其耻辱的。今天的抗日战争是保土卫国,流血牺牲,这是我们军人应尽的天职,我们川军决不能辜负父老乡亲的期望,要洒尽热血,为国争光。”

二十军没有辱没使命。

5

另一支奉命进入山西的川军,命运更坎坷了。

进入山西的,是川军将领邓锡侯麾下的第二十二集团军。出发前,川军部分旅长和团长,以为会得到中央给的补给,士兵们穿着单衣、带着简陋的武器就出川了。但到了西安后,西安绥靖公署主任蒋鼎文拒绝补充物资,让他们找“山西王”阎锡山。

精明的阎锡山推诿:山西方面的一切武器弹药和军需物资,早已运过黄河储存于潼关附近,没办法补充。结果第二十二集团军的四十一军整整一个军,仅得到了阎锡山给的山西造轻机枪20挺。

在缺衣少枪的情况下,部分四十一军的士兵砸开了阎锡山的军火库,自己补充军火。这下惹恼了阎锡山,要求将川军赶出自己所辖的战区,因为他们“成事不足,败事有余”。

蒋介石随即让第一战区的司令长官程潜接收,结果程潜也坚持不要。

满腔热血出川的川军,遭遇了一个尴尬局面:各个战区都不愿意接纳装备低劣的他们。

这时候,第五战区司令长官李宗仁站出来表态:来,到我这里来!诸葛亮扎个稻草人都能吓退敌兵,川军比稻草人肯定要强吧?

1938年1月,川军第二十二集团军进入第五战区,开始加入徐州会战。在这场惨烈的会战中,全国都知道了川军第四十一军一二二师,因为他们死守了滕县城三天,是后来中国军队获得台儿庄大捷的关键前提。

当时负责进攻徐州的日军板垣、矶谷两师团是日军中最顽强的部队,之前发动“二二六”政变的日本少壮派,几乎全在这两个师团之内。在滕县,日本最强的部队和中国最烂的部队不期而遇。

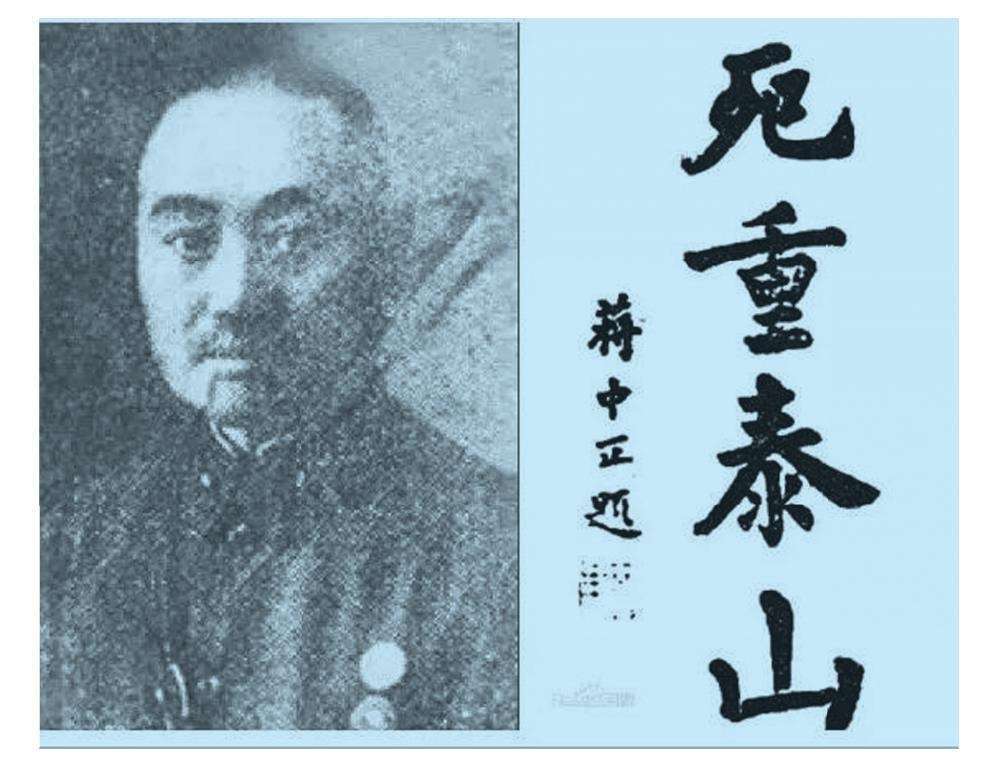

一二二师师长王铭章,四川新都人。在那场著名的“滕县保卫战”中,他身先士卒,在知道援军抵达无望之后,发出电报“决以死拼,以报国家”,一直坚守到城破的最后一刻。

根据李宗仁后来的回忆和著名记者范长江的记录,王铭章在城破之时,坐镇城中心的十字街道继续指挥巷战,最后身中数弹而亡。同时殉难的还有师参谋长赵渭滨及川军一二四师(当时在城外血战)参谋长邹绍孟等人。

王铭章

王铭章牺牲后,守城的川军继续战斗,除少数突围外,全师5000人尽数殉城(有不同说法,说没有那么多)。最后不愿意投降的数百川军,拉响手榴弹,与日军同归于尽。

李宗仁后来留下评语:“若无滕县之苦守,焉有台儿庄大捷?台儿庄之战果,实滕县先烈所造成也!”

6

尽管被分散到各个战区独立作战,但川军确实打出了自己的血性。

在整个抗战期间,一共牺牲了24个少将以上军衔的川军将领,占到整个中国军队牺牲将军数量的十分之一。其中,14个川军将领是1938年之前,也就是出川一年间就阵亡的。在淞沪会战、南京保卫战、徐州会战这些主要战场,到处都是川军的身影。

在这些将领中,有一位最高将领,是病死的。那就是刘湘。

刘湘身边的人,包括他的妻子,其实当时是坚决反对刘湘出川的,因为他有严重的胃溃疡。

胃溃疡发作的时候,刘湘经常会吐血。出川前,他请了一位德国医生做诊疗,医生关照他必须要开完刀才能走,但刘湘不答应,把德国的那位医生一起带上了。