第十二章 乌鲁木齐:睡在天山上(第3/6页)

吾家嫁我兮天一方,

远托异国兮乌孙王。

穹庐为室兮旃为墙,

以肉为食兮酪为浆。

居常土思兮心内伤,

愿为黄鹄兮归故乡。

和亲之后不久,老国王去世,细君公主再嫁新王,不久之后她也离世而去。

这就是哈萨克人与汉人友谊的开端,我觉得此时此刻我们最好再来上一杯酒。在以后的几个世纪里,乌孙联盟又联合了其他游牧部落,其中包括突厥人、维吾尔人和蒙古人,到15世纪的时候,他们最后形成自己独立的部落,摆脱了乌兹别克汗国蒙古首领的统治。在他们摆脱蒙古领主获得自由后,很快就在天山北部支脉即现在的乌兹别克斯坦一带的东部地区定居下来。我很高兴地向大家报告:他们如今仍生活在那里。

喝完临睡前的最后一杯酒,我起身把毡房的门帘放下来,此时的月亮正爬上附近的山峰。我们倒不是不想让月光照进毡房里,而是对女巫心存忌惮。按照哈萨克人的说法,女巫住在月亮上,以人心为食。她总是弓着背,拎着一袋沙子。没人知道她何时养成了嗜食人心的恶癖,但月神得知以后,十分生气。她不想丧失在人间享有的盛誉,因此给了这个又老又丑的巫婆一袋沙子,并让她把袋中的沙粒挨个数一遍,否则再也不能到人间去。于是,她开始数沙粒。但是每当快数完时,月神就派一群燕子俯冲下来打散沙子,女巫只能重新数起。我盯着月亮看了很久,确认她还在那里,然后才放下毡房的门帘,在高高的天山之上,在俯瞰天池的小山包上进入了梦乡。

5年前,政府修了一条通往天池的公路,这里才变成了旅游目的地。虽然每天都有几百位参加一日游的游客来到这里,但这里仍然是哈萨克人定居的家园。他们把这里作为夏季牧场已经有几百年、甚至几千年之久。天池周围的牧民为了增加收入,向少数日落后仍然逗留不去的游客出租毡房,每晚只有10元人民币。此外,他们还向游客提供骑马旅游项目,每天收费50元。骑马这项目听上去很不错,芬恩和我想象着马背上的美好生活进入了梦乡,此时只有风儿温柔地吹拂着我们的头发。

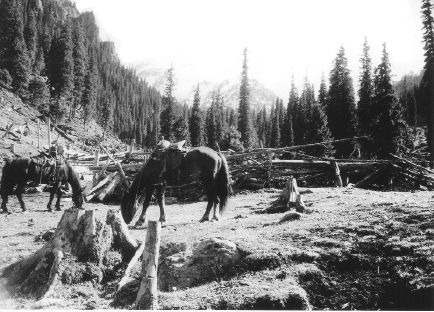

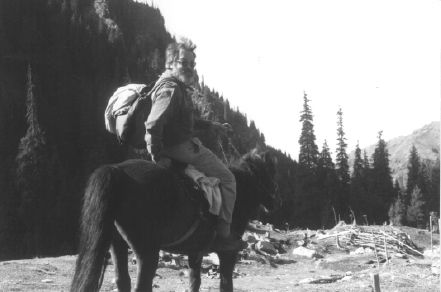

吃过早饭,主人为我们两人备好了两匹小马,也为向导备了一匹,于是我们三人沿着湖边的小路下山。走了大约一公里,很不凑巧,乌鲁木齐市的市长也是今天来游天池,公路被封锁了。但我们是骑马来的,不受影响。三匹马很快爬过了一个山脊,我们已经超过市长和他的随从们来到一大片长满冷杉和牧草的原野,偶尔可见成片的蒲公英,还有一两只易拉罐零星躺在地上。

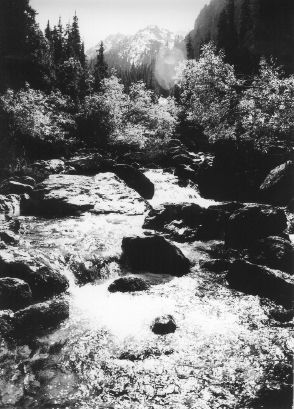

90分钟后,我们来到湖的尽头;又过了一个小时,我们抵达“停马场”,骑马的人都在此处下马,然后牵马步行进入山里,我们也是依此照办。走了两个小时后,山道分岔,其中一条通往天山山脉东段最高峰——博格达峰,站在此地便可以望见远处5400米高的峰顶。博格达峰对我们来说太远了,但是坐在从山中滚滚而来的溪流边上,我们已经感到心满意足了,从高天之上奔腾而下的溪水确实让天池名副其实。

我们一路又是骑马又是步行,花两个半小时才来到这里,所以不能急着离开。沿丝绸之路一路走来,此时在雪线之下,坐在湍急的溪流边,四周簇拥着冷杉和青青牧草,真让我们喜出望外。就这样过了一个小时,向导提醒我们,如果再耽搁下去,恐怕大家就要摸黑骑马回家了。我们赶紧上马,沿小路回返下山。很显然,马儿之间正在进行某种竞赛,向导不时地扬起鞭子或者发出低沉的哨声让马儿回到队伍中来。几匹马真是好样的!它们一路涉过乱石遍布的溪流,悠闲地跨过圆木搭建的小桥,似乎“磕磕绊绊”这个词从来就不存在似的。我还从来没有见过步履如此稳健的动物呢。马是哈萨克人最重要的财产,经过几年驯养后,它们和主人之间会培养出不同寻常的亲密关系。哈萨克人去世后,任何人都不许再骑他的马。

骑马进山

山间溪流