二九、老北京的风情和韵味(第2/4页)

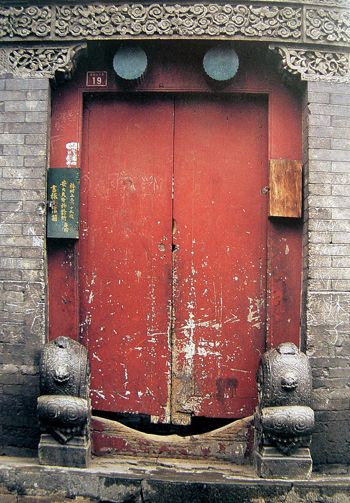

四合院门楼

北京胡同里还有独特的吆喝声和响器声,合称货声。吆喝的声儿忽高忽低,声音时远时近,传送出一种悠长的韵味。像春天的吆喝:“哎嗨!大小哎,小金鱼儿嘞!”夏天的吆喝:“一兜儿水的哎嗨大蜜桃!”秋天的吆喝:“大山里红啊:还两挂!”冬天的吆喝:“萝卜赛梨哎,辣了换。”清早的吆喝:“热的嘞,大油炸鬼,芝麻酱的烧饼!”晚上的吆喝:“金橘儿哎,青果哎,开口胃哎!”半夜的吆喝:“硬面,饽哎饽。”“馄饨喂,开锅啊。”有的小贩不用吆喝,就用手里的响器召唤顾客。人们一听到响铁发出的颤颤巍巍的金属声,就知道理发的来了。一听到打大铜锣声,就知道耍猴儿的来了。一听到木头梆子响,就知道卖油的来了。一听到拨浪鼓响,就知道卖针线香粉小百货的来了。胡同的吆喝在音调和趣味方面都很有讲究。吆喝的气要足,嗓子要脆,口齿要清白,韵味要浓,还要运用花腔、滑腔、甩腔,特别最后一个词的音调转折要有韵味。吆喝用的是北京地方的语言和音调,是地道的京腔、京调、京韵、京味。有的吆喝既有音乐性,又有文学性。你听夏天卖西瓜的吆喝:“吃来呗弄一块尝,这冰人儿的西瓜脆沙瓤儿;三角的牙儿,船那么大的块儿,冰糖的瓤儿;八月中秋月饼的馅儿,芭蕉叶轰不走那蜜蜂在这儿错搭了窝;沙着你的口甜呐,俩大子儿一牙儿。”这些吆喝,都渗透着民间的、欢乐的、幽默的趣味。世界历史上许多古老的城市都有这种吆喝。1545年有一位名叫特留克的学者编了一本集子《巴黎每天发出的一百零七种吆喝》,实际上巴黎的吆喝远远不止这个数目。著名京剧艺术家翁偶虹根据他自己几十年亲耳所闻,记录整理了北京城里三百六十八种吆喝声,当然实际上北京的吆喝也远远不止这个数目。俄国学者巴赫金认为,“巴黎的吆喝”在民间的露天广场和街头文化中有重要的位置。这些“吆喝声”,一方面显现出一种有血有肉的充满广场喧闹的生活,一方面又渗透着民间节日的、幽默的气氛。翁偶虹说,北京城里的吆喝,是一种充满感情的生活之歌,能够给心灵短暂的慰藉,又是一闪而逝的美的享受。

喧闹的天桥

老北京的天桥是十分有名的地方,那是一个集中展现老北京民俗风情的游览景区,汇集了表演戏剧、曲艺、杂耍的各种戏园子、游乐场和酒馆、茶馆、小吃摊点、百货摊棚。在清朝末年、民国初年天桥逐渐兴旺起来。戏剧、曲艺不仅有京戏、河北梆子、评戏、木偶戏、皮影戏,还有评书、相声、鼓书、北京竹板书、单弦、数来宝等。杂耍不仅有耍中幡、车技、硬气功、钻刀、火圈、吞宝剑、上刀山,还有马戏、空中秋千、大型古彩戏法、魔术,等等。 在饮食方面,天桥的小吃可说是集北京小吃之大全,有豆腐脑,面茶,炸豆腐,烧饼,爆肚,切糕,豆汁儿,炒肝儿,卤煮丸子,馄饨,灌肠,锅贴,驴打滚,豌豆黄,羊肉杂面,等等,一共一百一十多种。除了小吃,还有各种货物,应有尽有。有百货店,布摊,家具店,卖旧鞋、旧轮胎的,卖锅碗瓢盆、废铜烂铁的,卖文物古玩的,卖旧书的,等等,特点是旧货比新货多。此外还有镶牙馆,药店,算卦的,相面的,剃头的,等等。一座天桥,真的是热闹非凡。

在天桥的艺人中,曲艺艺人和杂技艺人占了大多数。此外还有戏曲艺人、马戏艺人、武术艺人。其中,从清朝末年以来还出现了三拨相貌奇特、言行怪异的艺人,他们技艺超群,被人称为“八大怪”。“八大怪”中,有表演相声的,有表演口技的,有表演唱小曲的,有表演拉洋片的,有表演硬气功的。如“傻王”能用手掌把半尺多厚的石块击碎,又能在运足气后用三指(食指、中指、无名指)把石头切断,令观众惊叹不已。

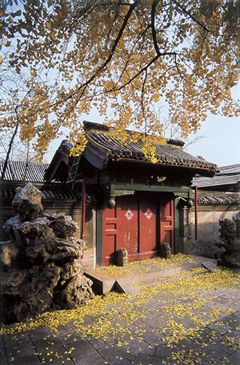

北京的秋

除了这一拨一拨的“八大怪”,还有许多艺人的技艺也令人叫绝,名气也很大。如“人人乐”是一位口技艺人,他用一把折扇挡住脸部,学各种人物对话。最拿手的节目是《五子闹学》,先学众人睡觉时的鼾声,然后是晨鸡报晓声,女人喊醒丈夫,小孩吃奶,大孩子下地小便,男人打哈欠声,下床到磨房拉驴出门,门扉的开合声,驴蹄声,铃铛声,妇人催孩子上学声,要饽饽钱时的对话声,大儿子上学路上唱歌走路声,学堂里学生们念书声,先生走后学生的议论声,笑声,哭声,口角声,责打声……种种声音,无不模仿得惟妙惟肖。