前传 金木夜行考: 1911 大夜弥天(第2/21页)

从那次争吵,直到1910年10月回国,两人再没说过话。金肃追随革命,去武昌入了新军;[2]金木则决定继续“关心这个关心那个”,做个记者。

从回国那年起,金木一共做了近六年记者。1916年底,他从《申报》离职,在写给总经理史量才的辞职信中提到,自己当初进报社,是要“做个观察者”,如今离开,无非想“更自由底(地)观察”。

他写道:“……彷徨数载,常怀此种心绪:人如树木,枝叶愈向阳舒展,根须愈深入黑暗之地底。或许,宣统三年目睹那场烈火之时,便已心怀此念,唯不自知而已。”

我问父亲,可知道太爷爷说的那场烈火是什么。父亲没说话,打开电脑,在网上搜到一个电子文件。他打开文件,是一本扫描版的民国旧相册,名字叫《哈尔滨傅家甸防疫摄影》,上海商务印书馆1911年出版的。

我说:“这不是宣统三年东北鼠疫吗?”金木在《夜行记》里,曾提到几次那场东北鼠疫。

网上搜到的扫描版民国旧相册。相册全名:Views of Harbin (Fuchiatien) taken during The Plague Epidemic, December 1910——March 1911

父亲点点头,说:“这本相册,家里从前有一本,是你太爷一个朋友送他的。六几年,家里给人抄过几回,弄丢了。”

父亲划拉鼠标,一页页翻相册,停在一张大火的照片上:“估摸着,说的就是这场火,烧了几千具尸体。”父亲指着照片上的黑烟,“这是中国历史上头一回真正的火葬——你太爷,当时就在边上看着。”

我问父亲,金木当时是不是去报道鼠疫?

“对。这相册里的照片,说不定还有你太爷拍的。”

“相册谁送的?”

“伍连德,当时的大清东三省防疫总医官。”

死城

1911年1月27日晚上8点,哈尔滨车站驶入一辆火车,这是那年东清铁路最后一趟特批列车,1月23日从北京出发,走走停停了四天才到哈尔滨。一个星期前,朝廷下令停运全部京津通东北的列车。

此时的东三省,就像中国版图上的一处病灶,稍不留神,便要感染全身。哈尔滨,则是这处病灶的核心。阳历年前11月初,道外有人感染了“百斯笃”[3],开始死了一两个,只半个月过去,每天就死掉十几人,中国人、俄国人都有。

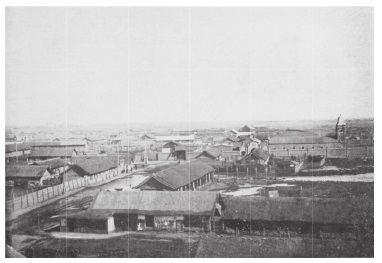

当时的哈尔滨,以铁路为界,分为道里和道外两个区域。道里主要生活的是俄国人,有十多万,另有不少日本侨民。道外的傅家甸一带,是中国人聚居区。图片来自《哈尔滨傅家甸防疫摄影》

金木下车当晚,哈尔滨已俨然死城一座,每天都有一百多人死去。东三省总督锡良向朝廷呈递的奏折里,称东北疫情“如水泄地,似火燎原”。

《白日新闻》总经理瞿铭麟当年的日记里说,派金木去哈尔滨,一是因为疫情严重,举世瞩目;二是因为当时负责处理疫情的是清廷外务部,而非民政部,“可见事关主权,防疫关乎黎民生死,更关乎大清版图,日俄狼心,不可不防”。

瞿铭麟托宫里熟人打点,联络到了外务部派去的人,正是伍连德——一个年仅31岁的陆军军医学堂医官。《白日新闻》想给他做期专号特刊。

金木裹紧大衣,提着皮箱下了车。月台上空无一人,一脚踩下去,积雪没到脚踝。四下张望,没见到要来接他的人。他出发前,给伍连德的助手林家瑞发了封电报,约好在车站见,但火车晚了一个多小时,恐怕林家瑞早就回去了。

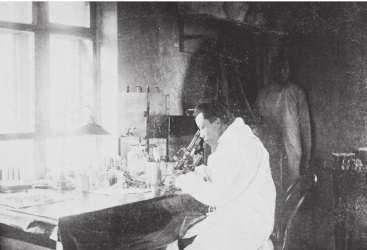

伍连德(1879年3月10日-1960年1月21日),字星联,祖籍广东台山,出生于英属马来亚槟榔屿(今马来西亚槟城州),清朝及中华民国医学家、公共卫生学家、检疫与防疫事业的先驱。1935年以其“在肺鼠疫方面的工作,尤其是发现了旱獭在其传播中的作用”而获得诺贝尔生理学或医学奖的提名。图片来自《哈尔滨傅家甸防疫摄影》

他顺着铁道的方向往出站口走过去。他没穿厚棉鞋,也没戴棉手套,冻成冰碴的雪灌进鞋子,提箱子的手也冻得发僵。当时,太爷爷并不知道,他走过的月台,正是两年前韩国刺客安重根刺杀日本首相伊藤博文的地方。一个多月前,伍连德和林家瑞也是在这个月台下的车。